Затем, как только поезд останавливается, все выходят на перрон, чтобы побыть на солнце, размять ноги, купить булочки, сок, пиво, вяленую рыбу. Перрон — цветной, оживленный рынок на открытом воздухе. Слышатся крики: «Мороженое!» На шеях продавщиц, торгующих вразнос, складной прилавок. Кое-где стационарные киоски с газетами и игральными картами.

Все это создает атмосферу такой детской простоты и наивности, что и делает, наверное, Россию симпатичной и трогательной, как и наше путешествие через ее огромную территорию. В любой момент мы здесь можем заметить то, что осталось от прежних времен и прежнего образа жизни. И это в эпоху глобализации, где каждый, кто накопил немного денег и пользуется смартфоном последней модели, может принять непереносимо надменный, насмешливый, высокомерный вид превосходства… Естественно, время от времени появляется какой-нибудь толстый мужчина в трусах, который бросает на вас не слишком нежный взгляд, или продавщица с накрашенными глазами, которая протягивает вам сдачу с суровым видом. Или достаточно неприятная молодая пара, которая прогуливается в одежде на американский манер.

Но все это носит какой-то неопределенный отпечаток «прежнего времени» — смесь нынешней и советской России, физический и ментальный мир, из которого эта страна еще только выходит, не отказавшись целиком от старого, и без четкого представления о новом, к которому мы все, однако, неотвратимо идем.

Это очень сильное и настойчивое ощущение. Это последнее время старого времени. Мы (Франция, Западная Европа, США) уже пошли дальше. То же ожидает и Россию. Это просто короткая остановка в прежнем времени. Эти два мира, русский и наш, одинаковы с разницей в несколько лет (десятилетий?): ностальгия по минувшему здесь намного сильнее, чем чувствуешь на землях более архаичных, таких, как юг Магриба или север Индии… Эти женщины среднего возраста в цветастых передниках, молодые девушки, слегка полные с ярко окрашенными волосами — я часто встречала таких в пригородах Крея или Марселя, но их вид меня трогал, и к ним я испытывала какое-то особое чувство. Однако я не осмеливаюсь их фотографировать из опасения, что они неправильно поймут природу моего к ним внимания и любопытства. Сфотографировать совсем не означает проявить сочувствие, которое испытываешь к кому-либо, а как раз совсем наоборот…

Мы позавтракали в вагоне-ресторане и вышли на перрон. Не теряя бдительности наверху лестницы, L. и V. нам подают красноречивые знаки: пора возвращаться, поезд не предупреждает об отправлении.

Я вбегаю в купе и кидаюсь на постель.

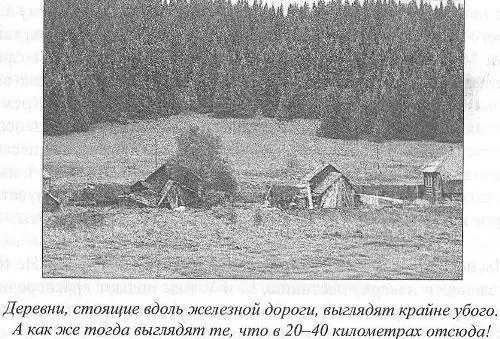

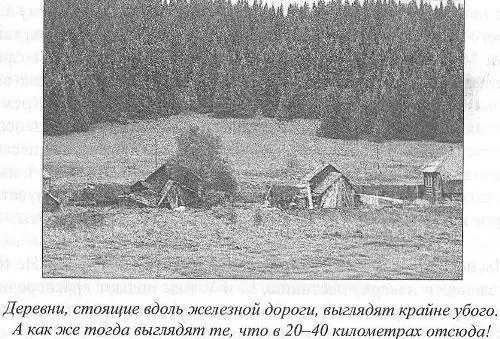

За окном опять зеленые равнины, облака и на опушке леса перекошенный одноэтажный домик с крышей, покрытой рубероидом, и выкрашенными в выцветший зеленый цвет стенами, почти подобными светлой бирюзе торжественного вокзала в Омске, такого отличного от остальных своей штукатуркой под итальянский мрамор, которую можно увидеть в Павловске или Зимнем дворце. Вокзалы Сибири — это те же дворцы, те же соборы, те же памятники во славу покорения Сибири.

Омск: город, куда в 1850 году депортировали Достоевского, осужденного за его участие в кружке Петрашевского, группе свободомыслящих интеллектуалов. Его смертельный приговор был смягчен высылкой после «постановки» подобия казни. Это все известно, но мы часто забываем тот вывод, который он извлек из пережитого в тюрьме: «Я не зря потратил время, я узнал русский народ так, как его знают, наверное, немногие». Он пробудет на каторге четыре года. Он читает Гегеля и заливается слезами… Самые лучшие страницы в его «Воспоминаниях о доме мертвых» те, где он описывает каторжный театр: «Детская радость» каторжников, лучезарное удовлетворение, которое «сияет на этих клейменых лбах, во взглядах этих угрюмых людей, которые до этого момента тлели огнем жестокости».

Короткие и смутные воспоминания, поезд возобновил свой монотонный стук.

Мимолетный взгляд на Иртыш: реки обладают успокаивающей красотой, которая несколько компенсирует тоску от вида покинутой деревни. Это тема разговора с нашими гидами: большая часть Сибири еще не записана в кадастре, и повсюду русская деревня умирает. Феномен, который начался не вчера и является последствием разрушительной политики большевиков по отношению к крестьянам, считавшимся естественными противниками революции: насильственная коллективизация, сопротивление крестьянства, закончившееся самыми ужасными репрессиями. Даже если сельское хозяйство необходимо, чтобы удовлетворить первейшие потребности человека, крестьянство не принимается в расчет. Их яростная привязанность к частной собственности, право на которую было признано только немногим более 50 лет назад (в 1861 году, после отмены крепостного права), рассматривалось как показатель их преданности старому режиму, а их религиозная вера — как показатель их отсталости. Я опять цитирую статью Доминика Жобара, о которой я уже говорила. В ней пишется о том, что в 1872 году в газете International Herald в статье без подписи, но, вероятно, автором которой являлся Маркс, можно было прочесть следующее: «Сельское хозяйство находится в еще докапиталистическом состоянии. Следовательно, нужно объединить участки земли […] для того, чтобы смочь, когда грянет революция, национализировать эти большие поместья и развить там социалистическое сельское хозяйство, для того чтобы удовлетворить всех нуждающихся». Мнение самих крестьян никто и не спрашивает. По своей природе они являются контрреволюционерами: вспоминается известное определение Маркса в «18 брюмера Луи Бонапарта»: крестьяне не составляют класса, они — как «мешок картошки». Не Энгельс ли написал: «Крестьянин может стать революционером, только тогда, когда он перестанет считать себя крестьянином»?

Читать дальше