Наконец процедура закончилась, люди начали расходиться. На выходе из святилища собралась небольшая очередь. Служитель снял красную ленту, выпуская нашу группу и одновременно запуская новую. Тут ко мне подошел старичок — весь в белом, в тюбетейке — и спросил что-то по-узбекски. Я ему в ответ: «Забони узбаки намедонам!» [100] Я не знаю узбекского языка ( тадж. ).

Тогда он спросил меня по-таджикски, кто я такой. Я ответил, что я гость из Эстонии, совершающий зиаратную поездку. Старичка это сильно удивило и одновременно расположило:

— Когда будешь спускаться вниз, — сказал он мне, — внимательно считай ступени. Если не ошибешься, будет удача.

— А как я узнаю, сколько должно быть на самом деле?

— Внизу написано…

Я спускался очень медленно, внимательно считая ступени. И тут заметил, что точно так же медленно и аккуратно спускаются еще несколько человек — видимо, из нашей группы. Я дошел до основания лестницы и увидел на стене табличку, где рассказывалась история памятника архитектуры Шохи-Зинда и одновременно упоминалась эта лестница. Согласно народной легенде последняя, по замыслу строителей, должна была символизировать лестницу в небо.

Уже позже я узнал, что эта была та самая лестница, по которой некогда совершались инициатические шествия суфийских мистиков от подножья к верхней мечети. Пережитки этой традиции сохраняются в местной религиозной среде до сих пор, что мне и пришлось наблюдать во время пересчитывания ступеней, каждая из которых символизирует одну из сорока мистических стоянок ангелов в суфизме. Существует легенда, как на этой лестнице мастер Бахауддин Накшбанд встретился с самим Живым царем, явившимся в виде всадника на белом коне.

Люди, с которыми я оказался у саркофага имама Кусама Ибн Аббаса, были замаскированными дервишами почтенного ордена. Один из элементов их традиционного ритуала состоял в сосредоточении на числе ступеней, что в определенном смысле воспроизводило бодрствование субъекта на пути мистического познания тайн мироздания.

Вечером того же дня я сел на поезд, отправлявшийся в Бухару, откупив целое купе. Плотно поужинал в вагоне-ресторане, затем развалился у себя в «номере» на двух подушках, выключив свет и вглядываясь в темнеющий пейзаж Маверранахра. Тонко тлел огонек «беломоринки». Вагонная трансляция передавала советские хиты группы «Ялла»:

Учкудук, три колодца,

Защити, защити нас от солнца!

Ты в пустыне спасительный круг,

Учкудук…

Учкудук… Вау!

На станцию Бухаро — так по-таджикски называют Бухару — поезд прибыл ровно в восемь часов утра. Я сошел на перрон. Прежде всего я собирался отправиться к усыпальнице хазрата Бахауддина Накшбанда — основателя ордена накшбандия, наследующего инициатические традиции ходжагона. Рядом притормозила «Волга»:

— В Бухару?

— Мне нужно к мазару шейха Бахауддина Накшбанда.

— Садись, нам по пути. С тебя рубль!

Через пять минут езды машина остановилась на развилке:

— Теперь тебе направо!

Я вышел и вскоре поймал другую машину.

— Мне нужно к мазару Бахауддина.

Проехали километров десять. Водитель останавливается на очередной развилке и говорит:

— Теперь тебе направо!

Как, опять направо? Снова ловлю машину, опять говорю:

— Хазрати-Бахауддин!

Проехали еще километров десять, водитель остановился. На этот раз там, где надо. Через дорогу я увидел крупный комплекс желто-серых зданий в духе Регистана, но чуть поскромнее, с поблекшей росписью. На стене центрального минарета красовалась табличка: «Памятник архитектуры. Охраняется государством». Ворота во внутреннее пространство ансамбля были заперты. Посетители могли довольствоваться лишь полуразрушенной мечетью, пол которой устилали бесчисленные фрагменты синей глазури, осыпавшиеся с некогда роскошно расписанного свода. Внешние стены корпусов ханаки (суфийского ашрама) смотрели пустыми глазницами окон на бесконечное поле бурьяна, с трех сторон подступающего к мазару. С четвертой стороны тянулся асфальт автомобильного шоссе. Обойдя строение вокруг и вернувшись к минарету, я увидел там человека в тюбетейке и спросил его, не сторож ли он. Выяснив, что так и есть, я долго упрашивал его пустить меня к могиле шейха Бахауддина. Даже предлагал полтинник. Ноль эмоций. Впрочем, ключ нашелся. Им оказалась «Фатиха» [101] Первая сура Корана.

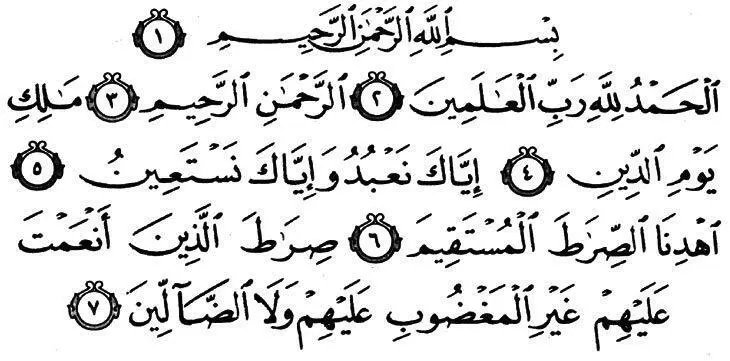

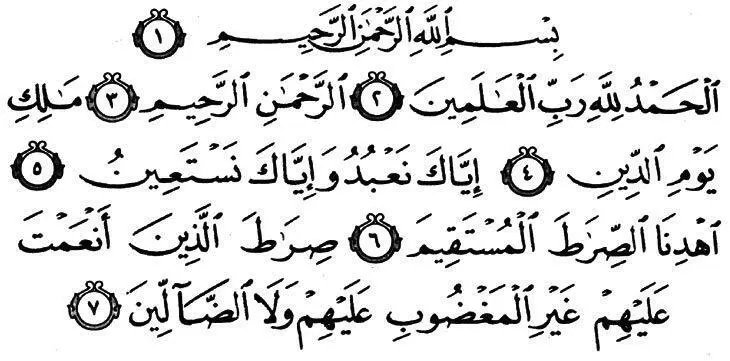

, прочитанная мной по-арабски:

В русском переводе она звучит примерно следующим образом: «Во имя Бога милостивого и милосердного. Хвала Богу, Господу миров милостивому, милосердному, Владыке дня Страшного суда, Тебе поклоняемся и к Тебе обращаемся мы за помощью. Направь нас на прямой путь, на путь тех, к которым Ты благоволишь, которые не попали под гнев Твой и не заблуждаются».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу