Надо было, конечно, иметь совсем убитую самооценку, чтобы увидеть в Женечке принца. У Ирочки действительно был физический недостаток: уродливый шрам через весь лоб, похожий на белок вдоль трещины вареного яйца. «Ерунда, чушь, зашлифовывается в любой косметической клинике», – пренебрежительно сообщила мать, однажды столкнувшись с бедняжкой и сироткой в прихожей, когда Женечка, глядя орлом, подавал своей подружке, никак не попадавшей в рукава, ее ужасное, в рыжую клетку пальто. И все-таки мать изо всех особенностей представшей перед ней картинки обратила внимание именно на шрам – а она всегда с полувзгляда выделяла главное, определяющее в ситуации и в новом человеке.

История шрама была неясна. Вроде бы Ирочка в раннем детстве упала с качелей, ударилась о бревно: эту версию она сама изложила, торопливо и сбивчиво, нагребая на лоб, будто сено, спутанную челку – хотя вопроса, разумеется, никто не задавал. Однако за выученными словами смутно угадывалось нечто другое, темное – по каким-то косвенным признакам было понятно, что Ирочка носит шрам, будто заслуженную отметину зла, и никогда не посмеет его свести. Из-за шрама она, конечно, считала себя уродиной, на которую ни один мальчик даже не посмотрит. А между тем Ирочка была удивительная: небесные глазищи, только не голубые, а пасмурно-серые, лишенные блеска; абсолютно матовое, чистое лицо, нежный твердый подбородок, а шея такая высокая, что Ирочку не спасали от простуды ее косматые шарфы. При виде Ирочки, ее потаенной, себя не чующей, себя не признающей красоты у Ведерникова душа пускалась бежать босиком, хотелось глубоко дышать и плакать – так жалко было чего-то родного, невозможного, никогда не бывшего. Чтобы скрыть эти внезапные приступы, Ведерников кашлял, таращил красные глаза и получал от Лиды гулкий дружеский удар по спине, чтобы выскочила крошка. Больше всего он боялся, что Женечка заметит и весь надуется от сознания собственной значимости – хотя на самом деле и замечать-то было нечего, так, порывы шалого ветра из юности, пустые сантименты.

Ирочка, надо сказать, тоже относилась к Ведерникову по-особому, всегда отзывалась на звук его голоса радостным прояснением лица и полным оборотом в его сторону, так что остальные невольно замолкали – включая и Женечку, выражавшего недовольство тупым бряканьем деревянных пальцев по деревянному столу. На культи Ведерникова Ирочка смотрела так, как смотрят ампутанты и никогда – здоровые люди, то есть без попыток скрыть любопытство, без этих быстрых перемигиваний и косых возвращений к обрубкам, доставших Ведерникова за столько лет. Постепенно, обиняками выяснилось, что Ирочка, вопреки очевидности, верит, будто это Женечка спас Ведерникова из-под колес, где тот потерял обе ноги, но остался жив. Ведерников, конечно, был страшно удивлен – и еще больше Ирочкиного заблуждения его поразило спокойствие пацанчика, сидевшего в полном благодушии, поглаживая усики, которые под носом почти совсем отсутствовали, а по углам прорастали в виде грубых черных шипов.

Первым порывом Ведерникова было – рассказать девчонке правду, чтобы Женечка лопнул от злости. Но сразу за этим пришла трезвая мысль, что с Ирочкой потом придется что-то делать. Придется брать на себя ответственность за это дивное и нелепое существо с поломанным сердцем, чей механизм наверняка не сложнее будильника. Ответственность была Ведерникову, сказать по правде, противна, в этом он был сын своей матери, только без ее возможностей, без ее фанатичной тяги к свободе путем исчерпывания всех мыслимых и немыслимых обязательств.

* * *

Что там чужая Ирочка – он и про мать хотел слышать как можно меньше, не хотел ничего знать ни о приключениях ее кружевного бизнеса, обросшего в последнее время филиалами в каких-то дальних, пыльных, как бы картонных городках, ни о ее романе с протезистом, уже несомненном, без обиняков, с совместными отпусками, откуда оба возвращались загорелые, и у протезиста лохматыми бурыми дырьями лупилась шкура, а нос алел и блестел, будто накладной на резинках.

Став героем-любовником, протезист принялся тотально носить одежду в полоску, полагая, видимо, что полоски его стройнят, а на самом деле сделался похож на арестанта, на посаженного в каменный мешок людоеда. Эти полосы, черные, белые, коричневые, иногда игривые, с намеком на радугу или оранжевый закат в соснах, тайно напоминали Ведерникову о существовании костюма, предположительно отцовского, который Лида как-то раз отдала в чистку, после чего брюки резко редуцировались, а пиджак стал как собачье зимнее пальто. Конечно, протезист ничего не знал о семейной реликвии и, следовательно, ей не подражал, а мать про костюм не помнила, иначе забрала бы его с собой, потому что всякому предмету, хранимому у нее в инвентарной памяти, надлежало быть в ее собственности и в полной для нее доступности. Забытый, скукоженный, костюм болтался в фанерном полумраке пустого гардероба и издавал резкий запах таблеток от моли, насованных в его карманчики размером с детские рукавички. Этот запах странным образом имитировал едкий плотский дух, испускаемый алкоголиками, бомжами, и Ведерников, иногда открывая костюму немного дневного света, думал, что отец, быть может, покалечен, пьет.

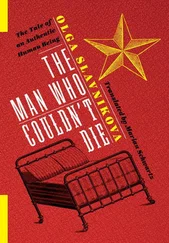

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу