Но именно такая раздвоенность сознания и делала Танпынара и Яхью Кемаля истинными стамбульцами. Выходит, увидеть живописную красоту этого города могут не только приезжие? Так оно и есть: уникальность Стамбула заключается в том, что его обитатели могут смотреть на свой город то с западной, то с восточной точки зрения. Первые рассказы о прошлом Стамбула, появившиеся в местной прессе, представляли собой странные, причудливые истории в духе французских bizarreries [77] Bizarrerie (фр.) – странность, причуда.

, столь любимых Ричардом Бартоном, английским переводчиком «Тысяча и одной ночи», и тем же Нервалем. Читая их, стамбульцы словно бы знакомились с прошлым не своего родного города, а какой-то другой, неведомой цивилизации. (Несравненным мастером этого жанра был, безусловно, Решат Экрем Кочу.) Даже в годы моего детства, когда Стамбул находился в наибольшей изоляции от мира, его обитатели постоянно чувствовали себя в нем немного чужими. Город представлялся им то слишком западным, то чересчур уж восточным, что порождало легкое беспокойство и неуверенность: имеют ли они право называть этот город своим?

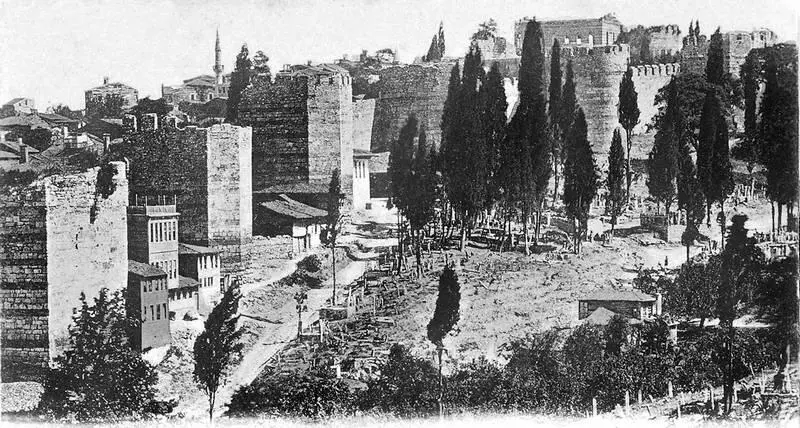

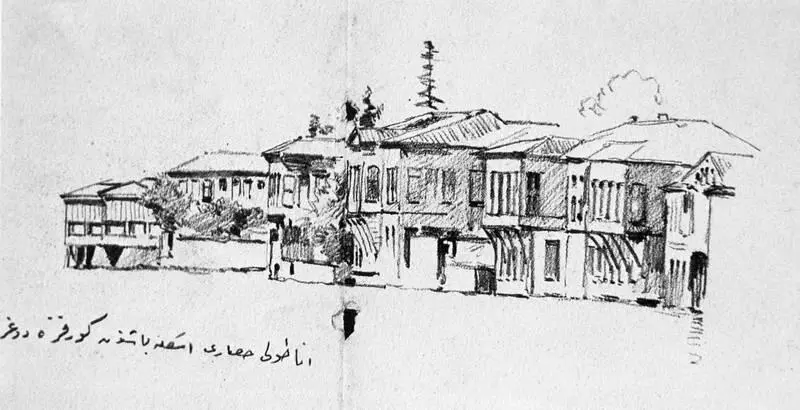

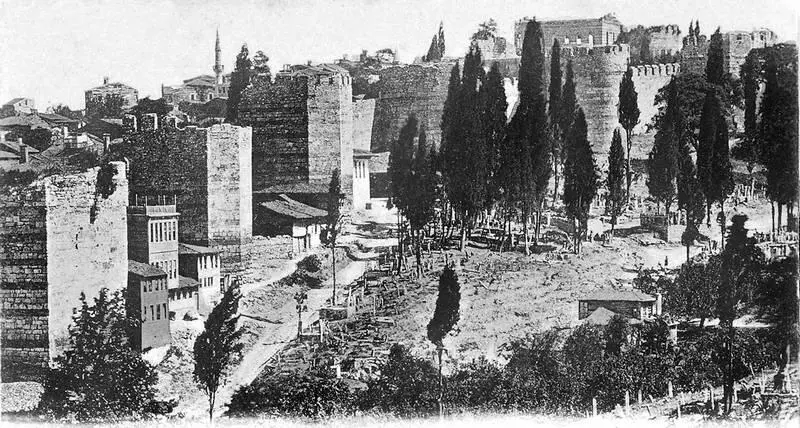

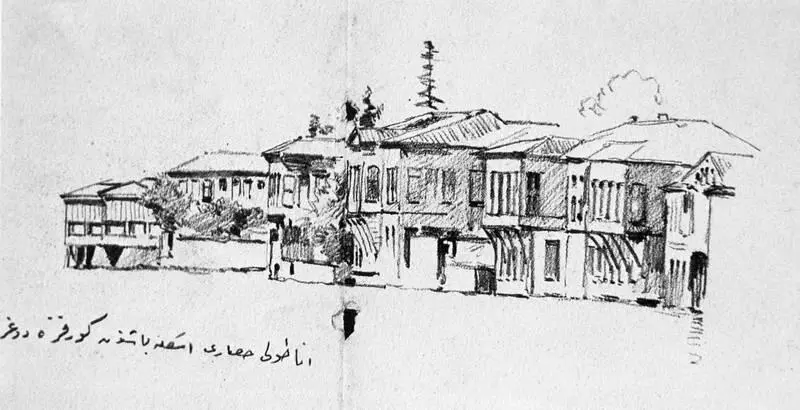

Стамбульцам хотелось понять самих себя, найти некий общий, объединяющий образ своего города – и он был ими найден, воспринят и усвоен. Это был тот самый образ прекрасного, подлинно турецкого, печального, живописного окраинного квартала, созданный пришельцами из европеизированного Бейоглу – Яхьей Кемалем и Танпынаром. Впервые этот воображаемый идеальный квартал появился в 1930–1940-е годы на страницах газет и журналов консервативного направления в виде упрощенных копий с гравюр западных художников. Авторство гравюр не сообщалось, в каком веке и где они были созданы, читателям было неведомо – от них скрывали, что на самом деле перед ними не что иное, как плод фантазии европейца. Кроме того, в журналах печатались и творения местных художников: нарисованные углем виды улочек бедных кварталов. Из них мне больше всего нравятся рисунки Ходжи Али Рызы – они самые простые и наименее «экзотичные».

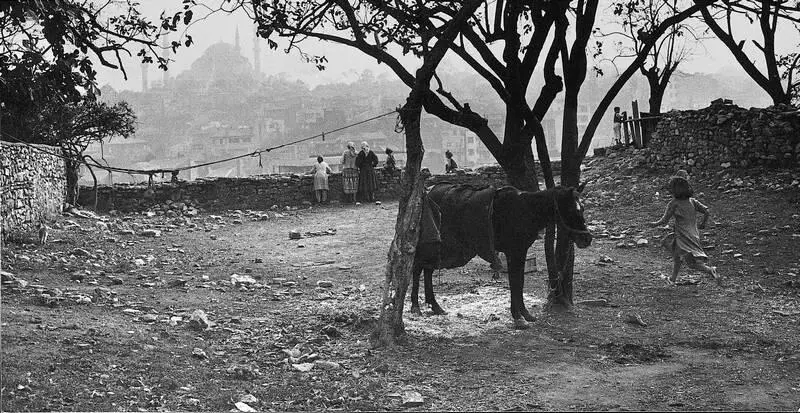

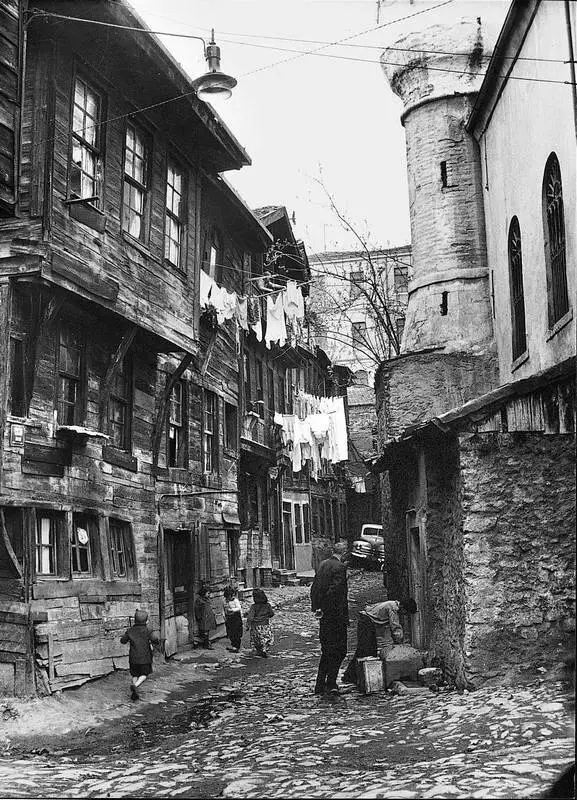

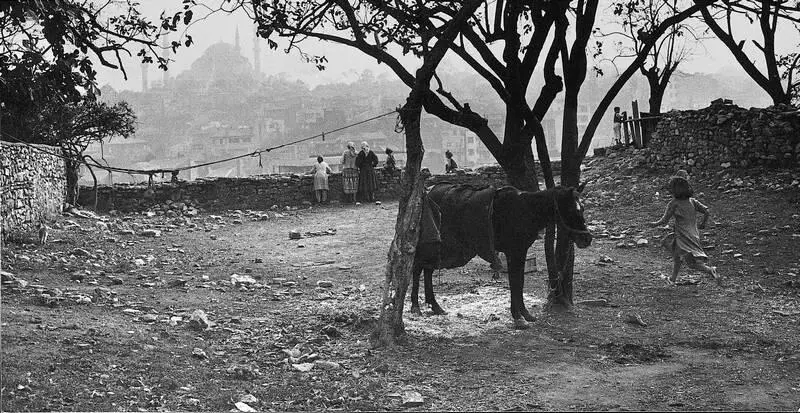

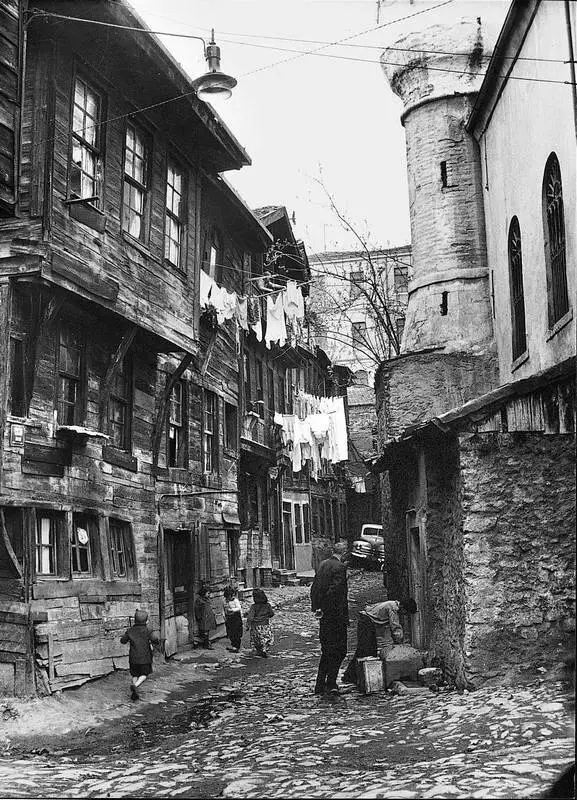

Ходжа Али Рыза, творивший в конце XIX – начале XX века, не рисовал силуэты мечетей на фоне неба, не интересовала его и игра отраженного морем света на белоснежных стенах – любоваться всем этим он предоставлял туристам. Его внимание привлекали не затронутые новыми порядками уголки и улочки, на которых модернизация началась было, да захлебнулась. Позже в эти места пришел со своей фотокамерой Ара Гюлер. На его черно-белых фотографиях Стамбул предстает городом, где, несмотря на все перемены, продолжают жить традиции старины, где старое и новое сливается в единой мелодии, тихо поющей о ветхости, бедности и скромности, где на пейзажах и лицах людей лежит отпечаток одной и той же глубокой печали. Особенно хорошо, я бы даже сказал – поэтично, ему удалось передать атмосферу 1950–1960-х годов, когда здания времен османской европеизации – банки, конторы, государственные учреждения – начали дряхлеть и с их стен стала осыпаться краска и штукатурка. В альбоме Ары Гюлера «Потерянный Стамбул» среди восхитительных фотографий, запечатлевших черно-белый Бейоглу моего детства – трамваи, брусчатку, уличные объявления, – есть и живописные виды окраин, подчеркивающие усталость и печаль состарившегося города.

Полюбившийся читателям черно-белый образ полуразрушенного квартала, населенного «бедными, но гордыми людьми», носителями национального самосознания, особенно часто появлялся в газетах во время Рамазана. Колонки под рубриками «История» и «Стамбул» неизменно сопровождались копиями старых гравюр, с каждым разом все более грубыми. Мастер этого дела Решат Экрем Кочу иллюстрировал свою «Энциклопедию Стамбула» и популярно-исторические статьи в газетах даже не копиями неведомо чьих гравюр, а сделанными с них рисунками (это было дешевле и технически проще, чем изготавливать качественные клише с подробно прорисованных гравюр). Многие из этих гравюр были, в свою очередь, сделаны с картин западных художников, однако ни автора картины, ни автора гравюры в газетах никогда не указывали. В углу плохо пропечатанного на скверной желтовато-коричневой бумаге рисунка стояло лишь краткое «с гравюры». Образ окраинного квартала, где бедность не дает исчезнуть «подлинно турецкому образу жизни» и потому не является постыдной, а, наоборот, окружена неким ореолом достоинства, пришелся по душе полуевропеизированному стамбульскому буржуа, читателю газет и журналов, – не потому, что был реалистическим изображением жизни бедного города, а потому, что соответствовал его, буржуа, представлениям о том, что есть «истинно турецкое». В конце концов этот образ распространился с окраинных кварталов на весь город, за исключением того самого «силуэта». Тогда же возникла и литература, облекающая его в слова и понятия.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу