Что он ей говорил? Я прошу продолжать в надежде, что все выяснится само собой, но нет, она опять устремляется вперед и теперь, как будто бы, этот мужчина уже умер, суицид, а она пытается дать мне понять, какой это был для нее страшный удар, но на самом деле ее распирает гордость тем, что она довела этого человека до самоубийства. Я не могу представить его мертвым. Я думаю только о том, как он стоял у нее на пороге и задирал ей подол, человек без имени, но живой и вечно соединенный с наклоном вниз и актом задирания подола. Есть еще один мужчина, ее отец, он представляется мне с поводьями в руках на дрожках, иногда — в маленьком кабачке под Веной, даже не в самом кабачке, а на крыше — запускает воздушного змея ради собственного удовольствия. Я не различаю этого человека, ее отца, и человека, в которого она была без памяти влюблена. О последнем она предпочла бы не говорить, но все равно приходится к нему возвращаться. Я не вполне уверен, но это не тот человек, что задрал ей подол, и уж точно я не уверен в том, что это не он покончил с собой. Может быть, это тот, человек, о котором она говорила в начале ужина. Когда мы только сели к столу, она довольно возбужденно заговорила о человеке, которого заметила в кафетерии. Она даже назвала его имя, но я тут же его забыл. Однако помню, она призналась, что жила с ним и что он делал нечто, не понравившееся ей — она не сказала, что — и поэтому она бросила его, без объяснений. Когда мы уже сидели в кабинете, она еще дрожала… Некоторое время мне было не по себе. Может быть, она лгала в каждом слове! Не заурядно лгала, а что-то похуже, неописуемое! Правду таким образом не говорят, лишь изредка, особенно если ты уверен, что никогда впредь не встретишься с этим человеком. Иногда совершенно незнакомому расскажешь то, что не решился бы поведать самому близкому другу. Это — будто пойти спать посреди вечеринки; ты так занят самим собой, что идешь спать. А глубоко заснув, начинаешь с кем-то говорить. Он все время был с тобой в одной комнате, и поэтому понимает тебя с полуслова. А может быть, этот человек тоже идет спать или уже спит, вот почему его так легко повстречать, и он ничего не скажет тревожного, и ты знаешь, что все, сказанное тобой, правдиво и что ты — полностью проснулся, и нет другой реальности, кроме этого состояния, когда бодрствуешь во сне. Никогда прежде я так не бодрствовал и не спал так глубоко в одно и то же время. Если бы людоед моих детских сновидений наяву выставил решетку и схватил меня за руку, я умер бы со страху и, следовательно, был бы теперь уже мертв, то есть, уснул бы вечным сном, а значит, слился с простором, и уже ничто не показалось бы странным и небывалым, даже если того, что случилось, — не бывает. Это случилось очень давно и, должно быть, ночью. А то, что происходит сейчас, тоже происходит очень давно, ночью, и это правда не более, чем сон про людоеда и решетку, преградившую ему путь, только сейчас решетка сломана и она, которой страшусь, держит меня за руку, и нет никакой разницы между тем, чего я боялся, и чего боюсь, поскольку я спал, а теперь полностью проснулся во сне, и больше нечего бояться, нечего ждать, не на что надеяться, кроме того, что есть и что не знает конца.

Она хочет идти. Идти… Опять ее от бедра, скользящая походка. Так же она скользила, выходя ко мне из танцевального зала. Опять ее слова: «Неожиданно, без всякой подготовки, он наклонился и задрал мне подол». Она накидывает на плечи горжетку; лицо на фоне черной шляпки — как камея. Круглое полное лицо, славянские скулы. Как я мог о нем мечтать, никогда не видев? Как мог я знать, что она встанет вот так, близкая и полная, лицо бледное, полное и цветущее как магнолия? Я дрожу, когда ее полное бедро касается меня. Она кажется даже чуть выше меня, хотя на самом деле не выше. Это потому что высоко держит голову. Она не замечает, куда идет. Она идет поверх предметов, все дальше и дальше, широко раскрыв устремленные в пространство глаза. Ни прошлого, ни будущего. Даже настоящее сомнительно. Кажется, душа оставила ее, а тело рвется вперед, шея основательная и полная, такая же белая, как лицо, такая же полная, как лицо. Речь льется, голос грудной и негромкий. Без начала и конца. Я не ощущаю времени, не ощущаю его течения, лишь то, что времени нет. У нее в гортани есть матка, связанная с маткой в брюхе. Такси у тротуара, а она по-прежнему жует космологическую жвачку внешнего это. Я снимаю переговорную трубу и связываюсь с двойной маткой. Алло, это ты? Поедем. И Бог с ними — с такси, лодками, поездами, катерами; побережьями, клопами, шоссе, проселками, руинами, пирсами, пристанями; кюветами, дельтами, аллигаторами, крокодилами, разговорами, и еще разговорами, потом опять дорогами и пылью в глазах, радугами, ливнями, завтраками, кремами, лосьонами. Когда все дороги исхожены и осталась только пыль, поднятая нашими неутомимыми ногами, — сохраняется память о твоем широком полном лице, таком белом, и о крупном рте с полуприкрытыми свежими губами, а зубы белы как мел, и каждый — совершенство. В этом воспоминании ничего не дано изменить — ведь оно, как и твои зубы, — совершенно.

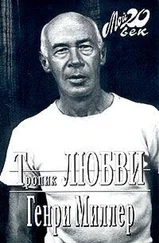

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Генри Миллер - Тропик Козерога [litres]](/books/420505/genri-miller-tropik-kozeroga-litres-thumb.webp)