Если мы не ошиблись с ценностями Павла Ивановича, у нас есть шанс. Вряд ли Павел Иванович захочет уступить предшественникам, стремившимся «во все времена оставить след», — а значит, у него появится стимул нам помочь…

Примеры из этой и других глав можно скачать по адресу sashakarepina.com/writingbook

Глава 3

Нужные ненужности

Факты во вступлении и заключении

Этой главы не должно было быть в книге — она появилась неожиданно для меня, можно сказать, по воле читателей.

Во время работы над книгой один из интернет-сайтов опубликовал мою статью о принципе дерева. В ней в качестве примера был приведен наш «ремейк» Ванькиного письма. По статье, как всегда, завязалась дискуссия, и, просматривая ее, я обнаружила достаточно гневный отзыв.

«Вы ставите в пример неэффективное письмо, — писал автор отзыва. — Оно начинается с совершенно бесполезной фразы — и другой такой же бесполезной фразой заканчивается. Зачем в начале слова «И пишу тебе письмо попросить…»? Зачем в конце слова «Приезжай, милый дедушка, Христом богом тебя молю, возьми меня отседа, а то помру совсем»? Раз дед читает письмо, понятно, что Ванька это письмо написал! Раз мы уже сказали деду, что нас нужно забрать, и объяснили почему, незачем снова об этом талдычить!»

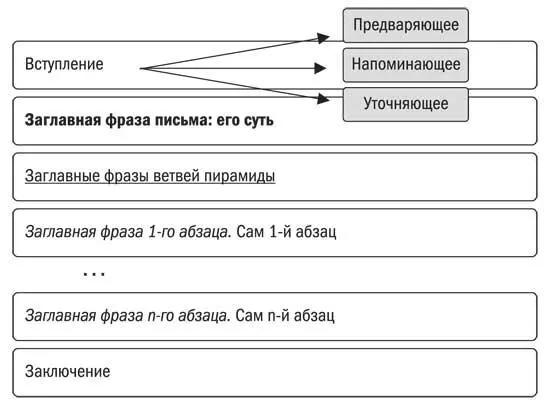

Вопрос показался мне логичным. Мы стремимся к эффективности, а добавлять в письмо вступление и заключение, не несущие новой информации, как будто действительно неэффективно. Для чего же мы их добавляем — и какими они должны быть, чтобы помогать адресату, а не нагружать его лишними сведениями?

Говоря на тренингах о вступлении и заключении, я обычно вспоминаю такой анекдот. Приходит в издательство писатель и говорит: «Вот, я книгу написал, про Чапаева. Не опубликуете?» Издатель берет у него рукопись и открывает первую страницу. Страница начинается словами «Василий Иваныч сел на коня». «Сильное начало», — думает издатель и открывает последнюю страницу. Страница заканчивается словами «Василий Иваныч слез с коня». «Молодой человек, — спрашивает издатель, — а что же у вас между первой и последней страницей?» — «Ну как что? — отвечает автор. — Цок-цок, н-н-но-о-о, цок-цок…»

Во вступлении мы садимся на коня, а в заключении с этого коня слезаем. Вот и давайте разберемся, как сделать это с максимальной пользой.

Любезная моя Катерина Матвеевна! Во первых строках своего письма спешу сообщить Вам, что у меня все хорошо…

Уважаемый Сергей Петрович! Довожу до Вашего сведения, что погодные условия не позволяют продолжить работу на объекте Х…

Уважаемый Виктор! В ответ на Ваш запрос сообщаю, что предоставленный Вами сценарий вызвал большой интерес у всех членов конкурсной комиссии…

В каждом их этих примеров заглавная фраза письма отодвинута к концу предложения, а перед ней получатель письма видит вступление, не несущее новой информации. Вместо того чтобы без лишних слов «сообщить во первых строках», «проинформировать» или «довести до сведения», мы проговариваем свои действия, добавляя эти самые лишние слова.

Но попробуйте их не добавлять — и письма получатся какими-то не такими.

Любезная моя Катерина Матвеевна! У меня все хорошо…

Уважаемый Сергей Петрович! Погодные условия не позволяют продолжить работу на объекте Х…

Уважаемый Виктор! Предоставленный Вами сценарий вызвал большой интерес у всех членов конкурсной комиссии…

Читаешь эти фразы, и тебе как будто без предупреждения кидают мяч. Ты не успеваешь среагировать, и мяч летит мимо. Кто же так делает! Нет бы сначала крикнуть: «Кидаю!», чтобы можно было сосредоточиться…

Вот мы и кричим — вернее, пишем, если речь идет о письме. «Кидаю заглавную мысль, ловите!» «Довожу до Вашего сведения, воспринимайте!» «Информирую Вас…» «Считаю необходимым сообщить…» Получается, что вступление, как ни странно, работает на передачу фактов. Оно не сообщает эти факты, но готовит адресата к их восприятию.

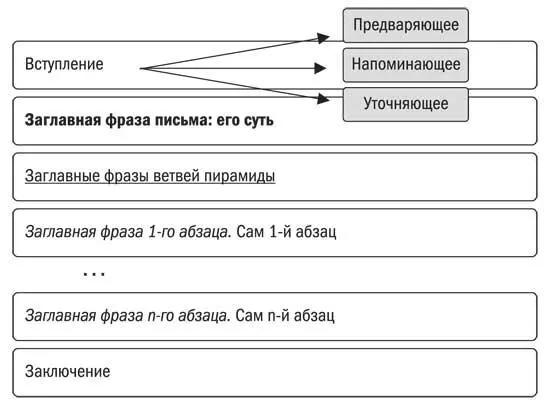

Способов крикнуть «кидаю» тысячи — все, как говорится, зависит от полета фантазии, — но самые распространенные в деловой переписке варианты можно разбить на три группы. У каждой из этих групп есть свои особенности и свои подводные камни.

Самое простое вступление — предваряющее. Представьте, что ваш коллега заглядывает к вам со словами «Слышь, я тут подумал, может, нам пива выпить?». «Слышь, я тут подумал» — это и есть предваряющее вступление, как и вступления типа:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу