Слухи об этом до Петербурга доходили скупо. Воспитанники училищ слухов сперва сильно пугались, потом попривыкли.

Однако залить уши свинцовой глухотой всем питерцам, заткнуть рты влекущимся с юго-востока до смерти напуганным помещикам было невозможно. Тем паче, что в ноябре все того же 1773 года Петр-Емелька нанес-таки правительственным войскам под городом Оренбургом тяжкое поражение.

Вслед за этим поражением последовали еще худшие: Пугачев взял Яицкий городок, взял Магнитную крепость, подступил весной 74-го под Казань…

Как раз между взятием Емелькой Казани, случившимся в июне, и поражением его под Царицыном, произошедшим в августе, — Петербург о дальнейшей своей судьбе и задумался.

Низшие сословия стали подлыми своими устами вопрошать: а не есть ли казак станицы Зимовейской и впрямь Петр Третий? Чудом воскресший? На Дону прятавшийся? Опальные царедворцы задумались о другом: а не худо ли управляет своими подданными принцесса Ангальт-Цербстская? Каковая и принцесса-то, по слухам, лишь наполовину, а на самом деле и всего-то — дочь Ваньки Бецкова! Того самого Ваньки, у коего от не полагающейся ему, незаконнорожденному, фамилии Трубецкой с хрустом и свистом откушен первый слог! Так не послать ли гонца в оренбургские степи повыведать что к чему? Не переговорить ли с кем надо и в иных местах, в той же самой Европе?

Сии настроения большинству царедворцев и военачальников были, конечно, чужды. Хмурились Орловы. Сдержанно улыбался забирающий в последние годы неслыханную власть Потемкин. Александр Васильевич Суворов хмыкал, называл Емельку дурнем. А только что произведенный в офицеры Гаврила Державин до крови кусал пухлую татарскую губу: от обиды за государыню. Да еще верные императрице люди то тихо, а то в голос проклинали Филарета, игумена старообрядческого скита из саратовской Мечетной слободы, каковой Филарет мысль принять имя Петра Третьего Емельке и подал.

Негодовал и Бецкой.

Все могло сложиться иначе, когда б слушали его, споспешника воцарения и опору престола, его, имеющего и к новому царствию, и ко всему происходящему в империи отношение самое близкое, самое тесное!

Слушали, однако, недоумков и выскочек.

Иван Иванович Бецкой, Президент Академии художеств и кавалер, за истекшие семь лет сильно постарел. Не то чтобы безвозвратно, но все ж весьма заметно. Правда, в зеркальце глядеть на себя не перестал, об молодых девицах — теперь уж не денно и нощно, но все ж таки частенько — мечтал.

Думал еще вот о чем:

«Все события в Империи — и ныне происходящие, и проистекающие из лет предыдущих — должны быть в памяти потомков закреплены. Непременно! Ежели не в виде арок, так на полотнах, ежели не на полотнах — так в музыке, ежели не в музыке — тогда на сцене. Сему по мере возможности надобно способствовать. А как еще поспособствуешь, коли не изданием новых наказов, распоряжений?»

Один из таких наказов для Академии — не единожды с Катеринхен обсуждавшийся — был таков:

«Мужиков — не видать вовсе! С ними не говорить. Нигде, ни по какому случаю!»

Касался наказ и воспитанников Училища, и учеников Академии. Наказ был строжайший, верховный, исполняли его старательно, иногда даже со страстью.

В отсутствие мужиков и хамства в особом почете были просвещение ума и чувствительность. Иногда — душещипательность. Выходя из классов, рослые мадамы всегда что-нибудь роняли. Платок, клякспапир, прочее. Требовалось: поднять, подать, расшаркаться.

От дам не отставали и кавалеры. Особенно иноземцы. Кашляя и сипя от табаку, немея лицом от тяжко-хмельного русского вина — они требовали открытого преклонения и тайной любви.

Платки Евстигнеюшка подавал наравне с другими. Когда надо расшаркивался, когда надо восхищался. Но при всем при том — как-то жался, сутулился.

Такая за ним и укрепилась слава: вполне благонравен, однако куды как неловок.

Ловкость и обтертость были в почете особом.

Для лучшего обтесу и смягчения нравов были введены посещения других учебных заведений. К примеру, «Воспитательного общества благородных девиц», располагавшегося в бывшем Смольном монастыре. Впрочем, монастырского в благородных девицах было не так уж много: воспитывали на новый лад. Смолянки были милы, но горды. Звали одна другую «кофушками» (за форменные платьица кофейного цвету), гостям улыбались, но говорили с ними мало.

Здесь, в Смольном монастыре, уже кое-кем звавшимся «Смольным институтом», на одном из музыкальных утр услыхал Евстигнеюшка имя. Имя необыкновенное, пленительное.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

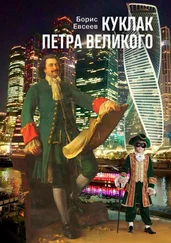

Купить книгу