Иными словами, после всех социально-экономических и политических перипетий 1990-х годов в системе медиа оказался воспроизведен привычный для СССР, а в определенном смысле и для досоветской России централизованноиерархический характер монопольного управления целым при столь же архаичном разделении центра и периферии, верха и низов социума, организаторов социально-политического зрелища и его публики. Этот процесс, сознательно планировавшийся и управлявшийся лишь отчасти, сопровождался ослаблением не только горизонтальных коммуникаций, исключая, может быть, самые ближайшие сети неформальной поддержки, но и распадом реальных (не командных по содержанию и не прокламируемых официальными медиаканалами) двусторонних коммуникаций по вертикали – распадом, который, как показывает время, не компенсируется одиночной сверхфигурой «вождя и спасителя». Вокруг массовых коммуникаций и с их же помощью образуется своего рода информационный туннель, но закрытый, запечатанный с обеих сторон – некая капсула социальных отношений, наподобие гротескной tube number one из «Ассы» Сергея Соловьева. Замечу, что такая замкнутость на себе – характерная черта игрового или церемониального поведения; соединяясь с неполной вовлеченностью или даже полной невключенностью действующих лиц во взаимодействие, ситуация приобретает черты абсурда, что, добавлю, нисколько не умаляет ее серьезности.

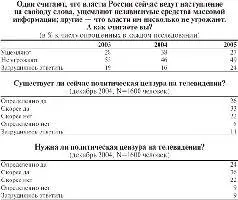

Наиболее широкие контингенты российской публики символически объединяются теперь не передачами или фигурами ведущих (их набор дробится, а авторитет снижается), но типами телевизионного зрелища, его жанрами и транслируемыми через них образами мира. Атомизированное население выступает как бы «порождением» и, вместе с тем, заложником массового телевидения. «Массовая» коммуникация обозначает здесь коммуникацию единообразную и безальтернативную, так что массовизация равнозначна гомогенизации аудитории, которая обеспечивает ее наибольший одновременный охват, наибольшую «прозрачность» для коммуникатора. Масса тут, говоря обобщенно, – как бы всего лишь способность принимать массовый сигнал. Не случайно свобода слова и печати все чаще, особенно в группах россиян старше 40 лет, стала к концу 1990-х годов расцениваться как вредная. Заметно выросла группа тех, кто вообще не видит в усилении государственного контроля над массмедиа ни опасности для самих независимых ТВ, ни ущемления их, зрителей, гражданских прав [12].

Одни считают, что власти России сейчас ведут наступление на свободу слова, ущемляют независимые средства массовой информации; другие – что власти им нисколько не угрожают. Как видим, против политической цензуры высказываются порядка 30% россиян, вдвое больше считают подобную цензуру так или иначе необходимой («нравственную» цензуру считают необходимой уже до 90% наших опрошенных). Подавляющая часть взрослого населения страны по-прежнему мирится с положением подопечных, которые «по необходимости» ограничены или ущемлены в правах и которым, говоря словами апостола (I Кор. 3:2), еще не по возрасту «твердая пища».

Российский социум консервируется сегодня как сообщество зрителей, а не развивается как демократия участников. В сознании принадлежности к такого рода «мы» россияне объединены сегодня именно своей социальной и политической пассивностью. Эта пассивность и позволяет власти риторически апеллировать к «большинству», чтобы вполне практически устранять те или иные «меньшинства» (нежелательные – поскольку неуправляемые – партии, самостоятельные гражданские и профессиональные организации, непослушные медиа, несговорчивых «олигархов», вообще любые сколько-нибудь независимые инстанции и фигуры). Призывы официальной власти и официозных политиков к национальному единению, его лозунги и символы выступают сегодня в России условием деполитизации социума. Общим языком политического в такой ситуации становится исключительно державное (великодержавное), а ведущим моментом риторики выступают лозунги и символы сплочения «всех» против воображаемого врага и вокруг единой фигуры первого лица.

Важно подчеркнуть связь между представленной конструкцией коллективной идентичности россиян, интегративного «мы» и концентрацией на единственной фигуре человека номер один, между неполным присутствием россиян в настоящем (фрустрированной идентичностью либо дефектом социальности) и вытеснением позитивных образов обобщенного Другого, риторикой особости и мифологией изоляционизма (социальной и политической облитерацией). Несущим элементом конструкции, ее символическим фокусом выступает безальтернативная фигура первого лица государства. Значение данной ключевой или замковой фигуры – не в том, чтобы служить обобщенным образом и образцом партнера, помощника, конкурента, любого значимого Другого. Напротив, функция подобной фигуры в том, чтобы запечатывать и консервировать образ коллективного «мы», у которого нет партнеров (хотя есть чужаки и враги) и которому они не нужны. Образ президента, представляющего не конкретную ветвь власти с соответствующими законными полномочиями, а символическую острастку и управу на любых властителей в центре и на местах, – еще одно воплощение или синоним «особого пути» России, недоступного видению и пониманию никого извне (постфольклорный аналог шапки-невидимки). Этот символ один, именно потому, что никакого другого нет и не нужно.

Читать дальше

![Борис Дубин - Очерки по социологии культуры [сборник статей]](/books/34848/boris-dubin-ocherki-po-sociologii-kultury-sbornik-thumb.webp)