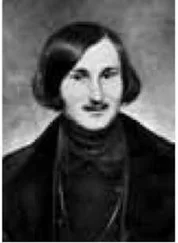

И я, наткнувшись на «Тёмные аллеи» в поисках другой книги, неожиданно подумал, что перечитать их сейчас, очевидно, то же, что перечитать свои юные дневники, пылающие ужасом любви и ночной откровенности, когда ты всё уже пережил, окружился внуками и вооружился рассудительным знанием о началах и концах человека и мира. А потом любопытство пересилило: что же это было? Дай, думаю, загляну. Может, подряд-то и читать не надо. Разогну на первых случайных страницах, как при гадании, и сразу всё вспомню. А разогнул на «Дурочке», «Смарагде», «Антигоне» и «Музе» и отшатнулся.

Померещилось ледяное упражнение воображения. Померещилось: вот я вам покажу этих молодых животных, у которых весь мир тут — в жаркой, бесстыдной, не сознающей себя страсти. И потом это чувство уже не оставляло при перечитывании «Дубков», «Мадрида», «Кумы», даже (как жалко!) некогда пленявшей и зажигавшей сердце «Руси».

Будто умный, холодный Иван Алексеевич с кем-то считается, хочет от кого-то отстоять молодое животное в человеке. Или бросает вызов пуританскому времени, отстаивая самую живую и горячую часть жизни, где человек отодвигает ум для побеждающей природы. И радуется своей победительной силе, останавливаясь только перед самим любовным актом, в котором для него всегда чудилось «что-то таинственное и жуткое». Всегда уверенный в себе до деклараций «пером я владею, и над тем, что мной написано, комар носа не подточит», на этом пороге и он только руками разводил: «сколько ни пробовал — не получается. Или получается около». А «около» он не любил. И Александру Бахраху, из чьего дневника «Бунин в халате» я цитирую эти признания, признавался, что так же не получаются у него письма.

И я, успевший ожесточиться сердцем на его «холодные упражнения», словно он у меня что-то отнял, уже не удерживал своего разгорячившегося ума и пускался в самозащиту. А оттого и не выходят письма, Иван Алексеевич, что в них человек единственен, что тут он Господень и его не «обобщишь» и воображением не приручишь. Тут ведь (в «акте» и письме — простите мне это странное уподобление) — сама жизнь, самоё её сердце. И тут же выцеливаю из Бахраха ещё одно признание: «Начал рассказ о проститутке от первого лица. Как-то неловко писать». А отчего неловко-то? А оттого, что опять единственность жизни, это самое, всегда единственное «я» защищается, не сдаётся насилию обобщения. И бедная проститутка из хора «нарумяненных и набелённых блядчонок» воспротивилась своим отдельным живым миром его признанию «я умею только выдумывать». Бога в себе, реальность Его не уступила.

И как мысль ожесточилась, то тут уж мне стало казаться, что и весь замысел «Тёмных аллей» умозрителен и самоуверенное знание художника, что для него уже нет неподвластного, стало раздражать. И стали видеться срывы в форму, стало казаться, что многое «слишком написано». И красота стала казаться слишком яркой, подогретой старостью и оттого блестящей и ненавистной, как будто искусственной, (чуть не сказал «вставной»), как в осенних (писанных осенью) «Тане», «Зойке и Валерии», и даже в «Гале Ганской» и самом дорогом для самого Бунина, и его последующих читателей «Генрихе».

В том же дневнике Бахраха Иван Алексеевич однажды говорит: «Пора его сбросить с пьедестала, как говорит обо мне Шмелёв». Только улыбнёшься — вот, значит, и ты примкнул в этом желании к Шмелёву. И в чём-то поймёшь Ивана Сергеевича. Они с Буниным ещё недавно были близки, пока не пробежала между ними кошка Нобелевской премии, которой оба были соискатели и из-за которой наговорили друг о друге много несправедливого. Но, скорее всего, думаю, Шмелёв и без этого после «Тёмных аллей» зашатал бы «пьедестал-то». Он уже написал к той поре «Лето Господне» и «Богомолье», а в те же дни писал «Пути небесные», весь был в свете совсем не бунинской любви, и даже «обольщал» тогда свою «опоздавшую» возлюбленную не иначе, как рассказами о русской вечерне в деревенской церкви, о кадильном звоне хлебов в полях, и обнимал и понимал мир одной спасающей от ужаса жизни и изгнания молитвой. А тут — торжествующая молодая плоть и смущающая русское сердце чувственность (вон и Алданов — тоже из старых бунинских друзей — был уверен, что «этого не напечатают» и тайно хотел, чтобы не напечатали).

И разве они одни смущались откровенностью своего товарища? В. Н. Муромцева (жена И. А. Бунина) по свидетельству жившей в доме Г. Н. Кузнецовой (ах, как была запутана и горько, бессовестно мучительна и нехороша личная жизнь дома!) часто говорила в те дни: «Ян, около тебя точно бес какой-то стоит. Не греши».

Читать дальше

![Анатолий Приставкин - Первый день – последний день творенья [сборник]](/books/34293/anatolij-pristavkin-pervyj-den-poslednij-den-t-thumb.webp)