Давным-давно, в начале века шли бурные споры о выборе языка евреями. В Советском Союзе победил идиш, иврит был признан незаконным языком. Спорщики — и «идишисты», и сторонники иврита, — задержавшиеся в России, в большинстве своем превратились в дым, вылетевший из труб лагерных печей (те же из мастеров идиша, что уцелели в войну, были расстреляны Сталиным). «Черта под чертою. Пропала оседлость: / Шальное богатство, веселая бедность. / Пропало. Откочевало туда, / Где призрачно счастье, фантомна беда. / Селедочка — слава и гордость стола, / Селедочка в Лету давно уплыла». Это — из стихов Бориса Слуцкого. Уцелевшие вернулись. Но теперь уже безвозвратно исчез мир, знакомый им с детства. Определенный быт превратился в дым, испепелилось само бытие. Нахлынувшие чувства выразил молоденький Наум Коржавин — в его ранних стихах была поэзия:

Мир еврейских местечек…

Ничего не осталось от них,

Будто Веспасиан

здесь прошел

средь пожаров и гула.

Сальных шуток своих

не отпустит беспутный резник,

И, хлеща по коням,

не споет на шоссе балагула.

Я к такому привык —

удивить невозможно меня.

Но мой старый отец,

все равно ему выспросить надо,

Как людей умирать

уводили из белого дня

И как плакали дети

и тщетно просили пощады.

Мой ослепший отец,

этот мир ему знаем и мил.

И дрожащей рукой,

потому что глаза слеповаты,

Ощутит он дома,

синагоги

и камни могил, —

Мир знакомых картин,

из которого вышел когда-то.

Мир знакомых картин —

уж ничто не вернет ему их.

И пусть немцам дадут

по десятку за каждую пулю,

Сальных шуток своих

все равно не отпустит резник,

И, хлеща по коням,

уж не спеть никогда

балагуле.

Короткий рассказ «Бремя имени», давший название этой книге, очень важен. В сущности, на ту же тему был написан и замечательный бабелевский «Карл-Янкель». Кандидат в партию Овсей Белоцерковский командирован на заготовку жмыхов, а с его новорожденным младенцем религиозная семья, не спросясь отца, поступила по обычаю… «На квартире, кроме свидетельницы Харченко, соседки, по профессии прачки, и сына, он никого не застал. Супруга его отлучилась в лечебницу, а свидетельница Харченко, раскачивая люльку, что является устарелым, пела над ним песенку. Зная свидетельницу Харченко как алкоголика, он не счел нужным вникать в слова ее пения, но только удивлялся тому, что она называет мальчика Яшей, в то время как он указал назвать сына Карлом, и честь учителя Карла Маркса. Распеленав ребенка, он убедился в своем несчастье». Рассказ Бабеля жизнерадостно веселый, и кончается он словами надежды и тревоги: «Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель… Не может быть, чтобы ты не был счастливей меня…» Через шесть лет после публикации этого рассказа выдающийся русский писатель Исаак Бабель был расстрелян. Потом пришла война и, размышляя о возможной судьбе Карла-Янкеля и его близких, нетрудно вообразить наихудшее. Но все проходит, прошло и время войны. В уцелевших еврейских семьях продолжали рождаться наследники. Осталась проблема выбора имени, но теперь, в условиях государственного антисемитизма, это — иная проблема и тема. Не тема политической лояльности — тема мимикрии, выживания. И вот мысли прейгерзоновского персонажа: «Он не станет обрекать своего первенца на вечную муку, полно, будет с них всех этих Шлем, Хаимов, да Ициков! Сын должен носить нормальное среднесоветское имя гражданина своей страны! Ибо имя у человека должно быть таким, чтобы на его крыльях можно было легко и беззаботно пролететь по жизни. Поэтому он назовет сына вполне благозвучным именем, скажем, Николай или Георгий Соломонович». Но дальше начинает говорить совесть… Советская жизнь все более властным и жестким тоном указывала евреям, что евреями в этой стране они остаться не могут. Меж тем и примыкание к титульной нации сулило отщепенцам только пожизненный страх и унижения. И вот уже выбор имени мог стать вызовом и попыткой сопротивления. Сопротивления на пепелище…

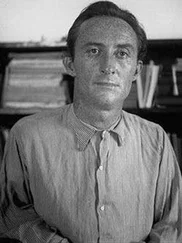

Израильский писатель Моше Шамир сказал о творчестве Прейгерзона: «Интересно, что именно писатель, который был в наиболее тяжких жизненных условиях и мог бы поэтому писать в духе Кафки или сочинять рассказы, полные ужаса и ночных кошмаров, в стиле Бруно Шульца, сохранил душевное равновесие. Возможно, что тот инженер, человек науки, что был в нем, помог в этом…» Да, чертами личности Прейгерзона были трезвость естествоиспытателя и твердость духа, но сама окружающая действительность становилась поистине кафкианской. Автобиографичен рассказ «Иврит», теперь известный в Израиле и школьникам… Герой рассказа, попавший в следственную тюрьму и осыпаемый ударами палачей и перлами российского мата, дает клятву говорить здесь только на иврите. Кричит следователю: «Вы не разрешаете мне встретиться с прокурором, оскверняете русский язык, вы применяете недозволенные меры, так знайте, что отныне я буду говорить с вами на моем родном языке, на иврите!» И вот переводчиком становится провокатор, тот, кому герой преподал начатки иврита… Писатель правдив и беспощаден. Брезживший в ранних рассказах, в лесах Пашутовки тип ренегата находит новое, еще более гнусное воплощение… В конце повествования описывается встреча вернувшегося из лагерей «сидельца» с этим «переводчиком». Бегство предателя от своей жертвы… Но до этого было, ох, как далеко! Арестованный по доносу 1 марта 1949 года Прейгерзон, после многих месяцев пребывания на Лубянке, был осужден на десять лет исправительно-трудовых лагерей как участник «антисоветской националистической группы». Вместе с ним были приговорены ивритский прозаик Цви Плоткин, ивритский поэт Ицхак Каганов, знаток иврита Меир Баазов… В этой ситуации четко и мужественно действовала жена Прейгерзона. Лия Борисовна на даче в Кратове, где семья обычно жила летом, успела спасти весь архив писателя. Черный чемодан с рукописями был, на всякий случай, обсыпан крысиным ядом, завернут в клеенку и спрятан на чердаке.

Читать дальше