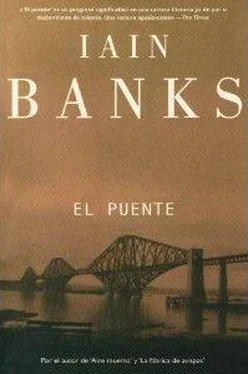

No es largo. Hay un río pequeño debajo, lo veo a través de las gruesas barras de hierro de la barandilla. El río nace de entre la niebla y pasa bajo el puente, sereno y tranquilo, para seguir su curso y desaparecer de nuevo entre la misma niebla.

Podría atravesar el río a nado en un par de minutos (de no ser por los peces carnívoros) y podría cruzar el puente en menos tiempo, incluso a paso moderado.

El puente es parte de un círculo, tal vez el cuarto superior, en lo que a altura se refiere. Su estructura completa da forma a una gran rueda vacía que rodea al río.

En el lado que tengo detrás, hay una vía adoquinada que cruza un pantano. En el otro lado están mis damas, reposando o retozando en pequeños vagones o carromatos abiertos que se extienden sobre un prado, rodeado —según he podido observar en las raras ocasiones en las que la niebla se disipa levemente— de inmensos árboles de follajes tupidos. Camino siempre hacia las damas. En ocasiones lo hago lentamente, otras veces me muevo más rápido, incluso he llegado a correr. Me hacen señas con las manos, me saludan y me dan la bienvenida. Sus voces me llaman, en idiomas que no comprendo, pero que suenan dulces y adorables. Me suplican que vaya con ellas, lo que me llena de un deseo furioso.

Las damas se mueven de un lado al otro o se acomodan entre almohadas de satén en sus vagones. Lucen todo tipo de vestimentas; desde el rigor más formal, tapadas de pies a cabeza, hasta las prendas más sueltas y voluptuosas, como la seda que ondea sobre sus cuerpos, fina y transparente, con cortes y aberturas en los lugares exactos, de forma que sus jóvenes cuerpos (blancos como el alabastro, negros como el azabache, dorados como el propio oro) resplandecen a través de las ropas, como si su juventud y su decoro fulgurasen hasta arder en su interior y emanan un calor que no escapa a mis ojos.

Se desvisten para mí, lentamente, a veces, mientras me miran con sus grandes ojos tristes y llenos de deseo. Sus delicadas manos se tocan suavemente los hombros, despojándose de sus ropas, deslizándolas como si fueran gotas de agua después de un baño. Ardo, corro más rápido, aúllo por ellas.

A veces se acercan al borde del puente y se desnudan arrancándose la ropa, gritándome, apretando los puños y moviendo las caderas, arrodillándose y abriendo las piernas, chillando y extendiéndome los brazos. Yo grito también y me lanzo hacia ellas, corro como si me fuera la vida, sujeto mi pene erguido de deseo como el asta de una bandera, moviéndolo mientras sigo corriendo y gritando de deseo frustrado. A menudo eyaculo, y caigo exhausto al suelo, sobre la dura superficie férrea de la plataforma del puente, para permanecer allí jadeando, sollozando, gritando y golpeando el suelo de hierro con las manos hasta que me sangran.

Algunas veces, las damas hacen el amor entre ellas, frente a mí; y yo gimo y me tiro del cabello hasta arrancármelo. En ocasiones se toman varias horas, se besan dulcemente, se tocan, se acarician y se lamen, y gritan cuando llegan al orgasmo. Sus cuerpos se estremecen, se estrechan, se mueven al unísono. A veces me miran mientras lo hacen, y nunca puedo determinar si sus ojos grandes y húmedos denotan tristeza y súplica, o satisfacción y burla. Me paro y levanto el puño. Les grito:«¡Putas! ¡Ingratas! ¡Torturadoras! ¡Diablas! ¿Qué pasa conmigo? ¡Venid aquí! ¡Vamos, saltad! ¡Lanzadme una cuerda, entonces!».

No lo hacen. Desfilan, se desnudan, folian, duermen y leen viejos libros, preparan comidas y dejan pequeñas bandejas de papel de arroz con alimentos en el borde del puente, para que yo pueda comer (aunque a veces me rebelo y las tiro al río, y los peces carnívoros devoran hasta la bandeja). Pero ellas nunca saltan al puente. Entonces recuerdo que las brujas no pueden cruzar las aguas.

Camino; el puente gira despacio, ruge y tiembla ligeramente, las barras que se erigen de sus ejes se desplazan despacio, atraviesan la niebla. Corro; el puente se acelera, se adapta a mi velocidad, se agita bajo mis pies, y los barrotes que me rodean emiten un leve sonido a través de la nebulosa del aire. Me detengo; el puente se detiene. Todavía me encuentro sobre el centro del río que fluye lentamente. Me siento. El puente sigue inmóvil. Tomo impulso y me lanzo hacia el otro lado, en el que habitan las damas. Ruedo, gateo, salto, y el puente retumba y se mueve a un lado o al otro, me deja siempre en la misma posición, me devuelve siempre, siempre, a su centro, al punto medio sobre el lento cauce que fluye bajo él. Soy la piedra angular del puente.

Duermo (normalmente por la noche, a veces durante el día) justo sobre el centro de las aguas. Muchas veces, espero al corazón de la noche, finjo dormir durante horas y de pronto, ¡arriba! Me levanto de un salto, un gran salto que lo pillará desprevenido. ¡Sí, señor!

Pero el puente se mueve rápido. No se deja engañar y, en unos segundos, me encuentro corriendo, saltando o caminando de nuevo sobre el centro del río.

He intentado utilizar la propia inercia del puente contra él, su impulso, su propia masa. Corro primero hacia un lado y después hacia el otro; intento que mis cambios bruscos de dirección lo cojan por sorpresa, lo engañen, lo burlen de alguna forma, para que el maldito cabrón no pueda moverse con tanta premura (evidentemente, siempre intento asegurarme de que, en caso de salir, lo haga hacia el lado de las damas, ¡sin olvidar los peces carnívoros!), pero nunca tengo éxito. El puente, pese a su peso y a su solidez, que deberían dificultarle los movimientos prestos, siempre va demasiado rápido para mí y nunca me he acercado a menos de doce zancadas de cualquiera de los dos lados.

A veces sopla una ligera brisa; no suficiente como para disipar la niebla, pero sí como para traerme los perfumes y los aromas corporales de las damas, siempre que sople en la dirección adecuada. Inspiro con vehemencia, desgarro tiras de mis harapos y las introduzco en mis fosas nasales. También se me ha ocurrido hacer lo propio con mis orejas, e incluso vendarme todo entero.

Cada cierto tiempo, unos hombres morenos y achaparrados, vestidos como sátiros, salen corriendo del bosque y corren por el prado, lanzándose sobre las damas, quienes, tras una fingida demostración de resistencia y ciertas muestras de coquetería, sucumben a sus pequeños amantes con un deleite inalterable. Las orgías se prolongan durante días y noches, sin pausa. En ellas, se practica toda forma de perversión sexual, bajo la luz de las hogueras y de las lámparas rojas que iluminan la escena en la noche, donde también se consumen vastas cantidades de carnes asadas, frutas exóticas y manjares especiados, junto con diversas variedades de vinos y licores. En dichas ocasiones, suelo ser el gran olvidado y ni siquiera me dejan mi comida habitual en el puente, con lo que me muero de hambre mientras ellos sacian su apetito rozando la gula. Me siento y miro hacia otro lado, enfurruñado ante la frialdad del pantano y el camino inalcanzable que lo atraviesa, sintiéndome a caballo entre el hambre y los celos, atormentado por los gemidos y los gritos procedentes del otro lado del puente, y por los suculentos aromas de las carnes asadas.

En una ocasión, me quedé ronco de tanto gritarles, me torcí el tobillo saltando y me mordí la lengua insultándolos. Esperé a tener ganas de cagar y luego les lancé la mierda. ¡Y los enanos obscenos la utilizaron en uno de sus indecentes juegos sexuales!

Cuando los hombres oscuros vestidos de sátiros han vuelto arrastrándose a su bosque y las damas han dormido para recuperarse de los efectos de sus caprichos polifacéticos, vuelven a ser como antes, o incluso algo más serviciales, como si sintieran cierta culpa. Me preparan platos especiales y me dan más comida de la habitual, pero normalmente yo sigo enfadado y tiro la comida, bien a ellas, bien a los peces carnívoros del río. Ellas se muestran tristes y arrepentidas, retoman sus viejos hábitos de lectura y sueño, caminan y se van desvistiendo, y hacen el amor las unas con las otras.

Читать дальше