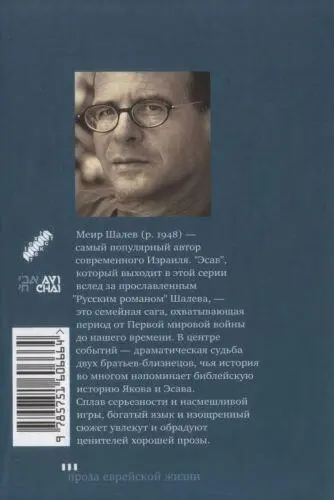

Погружение в нескончаемое переплетение взаимосвязей, перекличек, скрытых отсылок и подобий постепенно порождает у изощренного Читателя ощущение, что само бытие насквозь пронизано незримыми нитями взаимозависимостей, и именно потому крик чайки около мыса Доброй Надежды может потопить корабль в проливе Ла-Манш. Стоит понять этот принцип всеобщей причинности и зависимости всего от всех и вся, и сразу становится понятным, почему разошлись пути двух близоруких братьев-близнецов после того, как они впервые надели «одни очки на двоих». Ибо один из них выбрал путь родовой истории и стал «Яковом», а значит, по справедливости (по библейской справедливости, разумеется) унаследовал родовую землю вместе с пекарней на Обетованной земле, и с девушкой этой земли, и с войнами этой земли, и с мукой жизни на ней. А второй выбрал «цитату и культуру» и по их велению ушел в конце концов на Запад, в обетованный Эдом покоя и комфорта, на скамейку у берега океана, откуда так удобно всматриваться в тоске в Обетованную землю своей молодости и своей любви.

Но тут уж нам впору, вместе с Читательницей, задать самому автору наш самый главный вопрос: почему же все-таки он так страшен, этот Иерусалим? Почему она так жестока, эта Обетованная земля? Чем она так заклята, что князь Антон проваливается здесь в подземелье, из которого душе его уже не суждено вернуться никогда, и гениальный Лиягу Натан погружается здесь в безумие, и ангелочек Михаэль падает с неба и разбивается насмерть? Каждая вставная новелла — как очередной намек и предвосхищение будущих бед, словно эта земля — святая для всех и принадлежащая всем — не может принадлежать никому в отдельности, словно она и впрямь заклята на смерть и запустение, как заклята хевронским вали иерусалимская мельница, призванная было вдохнуть движением своих крыльев новую (пусть призрачную, невзаправдашнюю, киношную, но все-таки) жизнь в этот древний город. Вот ведь и в «Русском романе» эта земля в конечном итоге восстает болотом против пионеров-поселенцев, словно метафорически «исторгая» их из своего чрева.

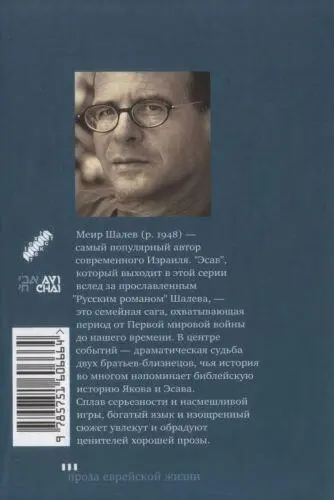

Неужели и впрямь «время коснулось ее, засевая своими отравленными семенами»? Ведь именно так можно было бы, кажется, прочесть смысл «Эсава», поднимаясь к этому смыслу по трем вставным новеллам, как по «трем ступеням приближения к истине». Прочесть и, оборотясь к рассказчику, насмешливо сказать: «Ваша загадка разгадана, сударь, — вы просто уязвленный печалью и годами Екклесиаст…»

Да вот незадача — рассказ-то, оказывается, еще не закончен! Повинуясь правилам поэтической речи, этой «высокой болезни» и «высокой игры», автор все плетет и плетет свою «припутанную к правде ложь» И впрямь: «Дождь уже кончился, небо прояснилось, и волшебный запах хлеба доносился из пекарни брата моего Якова…»

Меир Шалев ставит последнюю точку, поднимается—в широких рабочих брюках, в рубахе прямо на худое тело, — потирает руки и насмешливо улыбается, оборотясь к читателю. «Какой же я Екклесиаст?! — удивляется он. — Я оптимист! У меня все романы кончаются хорошо…»

Милет — окружная единица в Оттоманской империи ( тур. ).

Мутасареф — наместник города ( тур. ).

Моэль — специалист по обрезанию крайней плоти у младенцев мужского пола ( ивр. ).

Агуна (мн. ч. — агунот) — жена пропавшего без вести человека (ивp.); по еврейскому религиозному закону такая женщина не может вторично выйти замуж, пока не отыщется ее муж и не даст ей разводное письмо или пока не будут представлены надежные доказательства его смерти; горестной судьбе агунот посвятил одно из своих лучших произведений знаменитый еврейский писатель, лауреат Нобелевской премии Шмуэль Агнон.

Балабай — хозяин (искаж. ивр. «баал а-байт»).

Чапачула — неряха ( ладино ).

Арак — рисовая водка, широко употребляемая на Ближнем Востоке ( тур. ).

Булиса — госпожа, хозяйка; эквивалентно «мадам» в русской речи ( ладино ).

Наргила — курительный прибор, похожий на кальян (искаж. перс. «наргиле»).

Кади — судья, знаток исламского закона (шариата) ( араб. ).

Сахарот — ящики или корзины для перевозки фруктов и овощей ( ладино ).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу