Возвратившись в середине сентября домой, я тут же запечатал только что вышедший у меня в «Советской России» однотомник

повестей и рассказов «Завещанная река» (между прочим, в престижной серии «Русская и советская классика») и отослал в Москву.

С ответом Юрий Валентинович почему‑то задерживался, я напомнил о себе поздравительной открыткой к 7 ноября и получил такое письмо:

«Милый Анатолий Дмитриевич!

Вашу книгу я получил своевременно, в конце сентября, и большое Вам за нее спасибо! Историческую повесть я уже прочел, по-моему — интересно и густо, т. е. содержательно.

Не успев Вам ответить, я уехал в октябре в Пицунду, а после праздников я заболел тяжелым гриппом, думали — воспаление легких. Вот сейчас оклемался — и отвечаю.

Ваши домыслы о наговорах (возможных) — чепуха, но есть еще одна причина моей задержки. Ведь я обещал Вам послать «Старика», а как хватился — книг — mo уже и нет! Но сейчас выходит в «Сов. писателе» новое издание — вместе с «Другой жизнью» — верстку подписал давно, книга выйдет в январе, ее я Вам и пошлю. Не сердитесь!

За фотографии много благодарю! Одну окантовал и повесил в кабинете.

Но особенно поразительная — со Смилгой, со свечкой. Откуда Вы их раздобычи?

Привет Вам и еще раз спасибо!

26. XI. 80. Москва Юрий Трифонов».

Письмо как будто даже не имеет отношения к теме моей статьи, но… привести его следовало по той причине, что оно имеет прямое отношение к нашим судьбам, к нашим метаниям и ожиданиям, к нашей нелегкой и, кажется, в чем‑то опасной работе. А все дело в том, что в начале 1981 года Ю. В. Трифонова пригласили на «небольшое обследование» в клинику, затем положили на «небольшую операцию», и он скончался на операционном столе. В 56 лет, с виду совершенно здоровый человек, переживающий «другую жизнь» с молодой женой.

Да. Ждали мы с женой в январе, потом в феврале 1981 года желанной бандероли из Москвы, а дождались «Литературной газеты» в марте, кажется, с траурными полосами — обрамлениями: безвременно ушел из жизни видный писатель Ю. В. Трифонов, кумир московской интеллигенции, но… к тому же и первооткрыватель запретных тем в литературе…

И я, грешник, подумал, что не все чисто в этом мире и что не случайны все эти совпадения: огромный успех «Старика», масса разговоров о подробностях гражданской войны, намеки на какую‑то «Директиву»… Не захватил ли как‑то краем писателя давний «отблеск костра»?..

И на память пришли некрасовские строки: «Братья писатели! В вашей судьбе что‑то лежит роковое!..».

7.

К 1982 году уже более двух третей своего романа я опубликовал частями в альманахе «Кубань», в местных газетах, а также в «Новороссийском рабочем». Тема, таким образом, была основательно «застолблена» на будущее, к ней в крае привыкли, даже начальство понукало к продолжению публикаций, не зная о содержании тех глав, которые мною пока задерживались, и ожидая, вероятно, заполучить в конце концов что‑нибудь вроде «Кочубея» или «Чапаева»… Можно было бы попытаться издать роман полностью в Краснодаре. Но… как избежать консультаций в ИМЛ и его филиалах?

И тогда я обдумал некий стратегический план публикации в обход всевидящего ока тех, кому роман и сама тема его становятся поперек горла…

Издательство «Молодая гвардия» проводило перманентно продлеваемый литконКурс имени Николая Островского. Секретарем конкурсной комиссии был симпатизирующий мне редактор Дмитрий 3., которому я привез на конкурс первый том (опять — «первый»!), предусмотрительно сменив название на «Красные дни»,

чтобы не запеленговали литстукачи от ИМЯ и не заблокировали вторично. Дмитрия 3. я просил дать роман на авторитетное рецензирование, а на премии (возможные) или для издания не продвигать. Мне нужны рецензии, московские желательно — с грифами издательства «Молодая гвардия», и только.

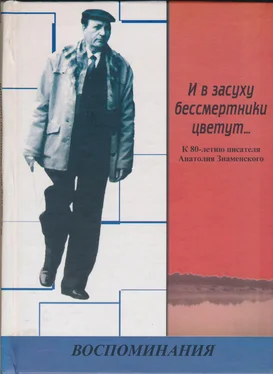

Но ожидал и меня опасный жизненный поворот. Видимо, от длительного творческого перенапряжения я в октябре 1982 года перенес тяжелый инфаркт. Сказалась и длительная травля местных графоманов, поощряемая известной агентурой из крайкома КПСС. Дело в этом смысле дошло до того, что многоуважаемое бюро писательской организации, пользуясь моей болезнью, никак не отметило в печати мое 60–летие в 1983 году, а заготовленные в бюро пропаганды художественной литературы юбилейные буклеты «А. Знаменскому — 60» оказались не разосланными по издательствам и организациям и… лежат кипой у меня до сих пор… Таковы нравы и такова, как говорится, жизнь «известного писателя».

Читать дальше

![Коллектив авторов - Испытание реализмом [Материалы научно-теоретической конференции «Творчество Юрия Полякова - традиция и новаторство» (к 60-летию писателя)]](/books/402269/kollektiv-avtorov-ispytanie-realizmom-materialy-nauchno-teoreticheskoj-konferencii-tvorchestvo-yuriya-polyakova-tradiciya-i-novatorstvo-k-60-letiyu-pisatel-thumb.webp)