— Здесь, как же, — скрипит вахтерша. — Вон он, слышите? Голос.

Пропускает нас внутрь за такую же скрипучую дверь, поднимая повыше керосинку, которая мажет ее голову и плечи желтым маслянистым светом.

Из глубины «Кирпичика» доносится нервный гул.

— Что за репетиции в потемках-то?

Вахтерша кричит в самую гущу — туда, где коридор:

— Горррий Дмич-ч-ч! К вам пришлееее!

Стоим втроем вокруг керосинки, ждем ответа. Керосинка начинает коптить, сплевывает черные хлопья с желтого язычка. Голос в глубине здания замолкает, но ненадолго.

— Не слышит, — ворчит вахтерша. — Надо идти.

— Уже иду, — говорю я и ныряю в душную темноту коридора.

— Лампу-то возьми!

Лампа ни к чему. Я собираюсь удивить маму умением ходить по «Кирпичику» в кромешной темноте. «Да он как свои пять пальцев… с завязанными глазами…» Вытягиваю перед собой руки, иду мелкими шажками. Развилка, поворот. Снова коридор, «музыкальные» и «немые» доски, по которым я прохожу почти без промахов. Впереди качается свет. Сцена близко.

— Ты должна прямо сейчас взять и отбросить все это к черту! Взять и отбросить! — кричит отец. — Хочешь играть — играй. Играй! У тебя все для этого есть! Ясно? Я вижу. Сама себе мешаешь, Зина! Мешаешь сама себе! Ты, когда забываешься, и говоришь, как надо, и двигаешься. А потом — рраз! — вся окаменела, захлопнулась. Бе-бе-бе, — гнусавит отец. — Ауу! Зина! Нету Зины! Ты себе хозяйка или нет?!

— Хозяйка, Григорий Дмитриевич, — ноет Зина.

— Тогда бери себя в хозяйские руки и работай!

— Да, Григорий Дмитриевич. Я, что хотите… я все, я на все готова, только не прогоняйте.

— Да не прогоняю.

— Пожалуйста.

— Да не прогоняю! Но нужен прорыв, Зина. Пора уже.

Мимо сундука, на котором когда-то лежала трость, героически переправленная мной Сорину в правую кулису, прохожу на сцену.

Зинаида стоит, вытирая глаза уголком носового платка. Отец смотрит на нее рассерженно. Между ними табурет со свечой, вставленной в граненый стакан. Пламя свечи мечется от одного к другому, будто старается их помирить.

— Пап, — зову я.

Зинаида вскрикивает истерично. Отец молчит.

— Мы с мамой за тобой заехали, — говорю я и запоздало извиняюсь. — Простите, напугал.

Он бросается ко мне гигантскими шагами, хватает за руку и тащит за кулису, откуда я только что вышел.

— Да-да, заработался. Идем, поздно уже.

У самой кулисы останавливается, поспешно возвращается, берет свечу с табурета.

— Извините, Зина, — бросает смущенно, беря ее под руку. — Идемте вместе. Тут с непривычки шею можно свернуть.

…У них скорей всего и случилось в театре. Немного погодя. В какой-нибудь из гримерок? В кулисах? За фанерной перегородкой? В костюмерной, на ворохе сценических платьев, задиравших подолы вместе с рвущейся на волю Зинаидой?

Мама учит Зинаиду риторике. Сама предложила. Рецепт немудреный: почитать вслух, послушать. Папа упирался, но недолго. Зинаида ездит к маме в библиотеку, где в пропахшей клеем каморке слушает записи папиных чтений и сама читает маме монологи из пьес. Вечерами, когда отец на дежурстве, Зинаида приходит с ночевкой к нам домой. Они с мамой устраиваются в гостиной, и Зина учится говорить «с чувством, с толком, с расстановкой».

— «Я к вам пишу. Чего же боле? Что я могу еще сказать?»

— Нет, Зиночка, немного не так, — останавливает мама ее пламенную речовку. — Нужно начинать с обреченностью… «Я к вам пишу. Чего же боле?» Понимаешь, она все это давно пережила внутри, писала мысленно это письмо десятки раз, она повзрослела, сочиняя это письмо. И вот теперь, как будто в омут… «Я к вам пишу…» Попробуй.

Зинаида учится быстро.

Еще бы! На кону вся она цельным куском, все ее неустроенные не первой свежести годы, прожитые в одиночестве вдали от родных. Грязноватая общага при техникуме, пронизанная липким, но недолгим вниманием ровесников, а главное — стареющих бабников из числа преподавательского состава, разведенных, пьющих, считающих молчаливую пигалицу своей законной добычей. Ведомственная квартира. Рабочие с крепкими руками, ногти с кирпичной каймой. Мастера и начальники цехов — люди с репутацией — долго и по-разному ходят вокруг да около, чтобы потом предложить в лоб одно и то же… А на другой стороне жизни — в ореоле признания и всеобщей любви, подло атакуемый темными силами, — Григорий Дмитриевич, мой отец. Режиссер, волшебник. Большего никогда не будет. Ну и что, что чужое. Можно ведь краешком. Украдкой, как привыкла. Никому не помешав, ничего нигде не нарушив.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

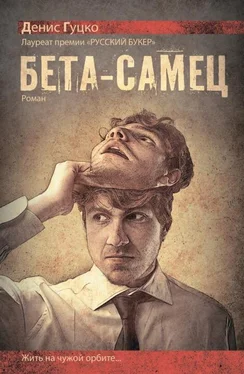

Купить книгу