Ничто в открытой схватке не является столь враждебным и столь чуждым повадкам ограниченного бюрократа, как искусство и культура. Художницу Дженни Браун Портер наделила изысканно артистической способностью интуитивно распознавать настрой чужих чувств и безотчетно сразу же соизмерять его с собственным душевным ладом. У этой изощренной восприимчивости есть, однако, и оборотная сторона — постоянный «ветер бесплодных грез наяву, горький безмолвный разговор с собой, который без конца вгрызается в мозг». Самоистязательные размышления Дженни об искусстве и собственном творчестве не имеют, похоже, четких контуров и рационального смысла, но продолжающийся на протяжении всего путешествия внутренний спор обостряет чувствительность молодой женщины и не позволяет ей — в отличие от многих других пассажиров привилегированной верхней палубы — погрузиться в состояние нравственной апатии и спасительного благодушия.

Тема трудной любви, которая вновь и вновь вторгается в сознание героини, самым непосредственным образом вырастает из более ранних произведений К. Э. Портер, в своем большинстве знакомых нашему читателю. Слова Дженни Браун о несвободе и тяготах, сопутствующих любовному союзу двух требовательных и крайне эмоциональных людей, о диалектике притяжения и отталкивания, разрешающейся почти неизбежным крахом, словно продолжают внутренний монолог героини новеллы «Кража», написанной еще в 20-е годы и ставшей с тех пор хрестоматийной. Жизненный итог обыкновенного, ничем особым не облагодетельствованного судьбой человека обычно складывается из потерь, из «краж» у самого себя, совершаемых почти автоматически, незаметно. И вот приходит пора подсчитывать утраты: «…вещи, которые она сама потеряла или разбила… слова, которых она ждала и так и не услышала, и те слова, что она хотела сказать в ответ… долгая терпеливая мука, когда отмирает дружба, и темное, необъяснимое умирание любви — все, что она имела и чего ей не досталось…»

Неуспокоенность особо близкой автору героини Дженни Браун — ключ к уяснению важного компонента идейно-философской системы романа. Надежда на то, что весь мир может существовать упорядочение и целеустремленно, подчиняясь какой-то определенной религиозной, социально-экономической либо политической доктрине, полностью иллюзорна, полагает Портер. Движение человечества к совершенству (если мы вообще принимаем подобное допущение), по-видимому, только и возможно в рамках многообразнейшего сочетания культур, обычаев, верований. Попытки управлять этим процессом, опираясь на силу и хитроумную организацию, основаны на заблуждении. Другое дело — усилием воображения и мысли постараться войти в этот поток, изучить его многоструйность, сопоставить и сблизить различные правила навигации в его водах.

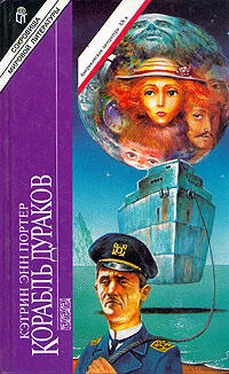

Не только от Себастьяна Бранта, но и от других упрямых мыслителей-рационалистов, вплоть до «кукловода» У. Теккерея, Портер восприняла уверенность в своем верховном праве взирать на поступки своих героев, пребывая под знаком вечности. Эту позицию, впрочем, не нужно смешивать, следуя некоторым критикам романа, с безразличием к отдельно взятой личности. Известная абстрагированность общей схемы постоянно ставится под вопрос, а то и «перекрывается» в «Корабле дураков» обостренной чуткостью гуманистического подхода. Писательница внимательна и к вечно гонимому еврею-фабриканту Левенталю, и к неосторожному в словах и поступках запойному пьянице адвокату Баумгартнеру, и к судовому врачу Шуману, на которого возложена обязанность заботиться о здоровье других, хотя сам он одной ногой уже стоит на краю могилы.

Естество почти каждого из наиболее заметных персонажей книги соткано из противоречий, как проникающих в глубь психики, так и отражающихся на социально-идеологическом «профиле» данного образа. Известная своим покровительством революционерам кубинская аристократка привыкла помыкать безропотными, принадлежащими к низшему классу слугами, да и вообще отнюдь не безупречна в нравственном измерении. С другой стороны, бурбон и невежда Уильям Дэнни оказывается чуть ли не единственным на корабле, кто проявляет непритворный, лишенный вымученной снисходительности интерес к несчастному изгою Левенталю.

Обилие и разнообразие действующих лиц позволяет автору постоянно менять ракурс изображения, переходя от сатирических зарисовок к метафизическим раздумьям, а затем опять обращаясь к нравоописательным сценам. Мозаичность текста, складывающегося из отдельных фрагментов, сродни поэтике киносценария, но когда в конце 60-х годов американский режиссер Стенли Крамер взялся за экранизацию романа, он предпочел вычленить из обширного полотна важнейшую идейно-композиционную линию. Ее можно определить как решительное осуждение философии исключительности, любых претензий на превосходство, которые в случае с идеологией немецкого национал-социализма зиждились прежде всего на расовых, и в частности на антисемитских, предрассудках.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу