21. Несомненно, имеется в виду само движение в пассажах, циркуляция людей, денег и товаров. В своем романе «Парижский крестьянин» Арагон так описывает это пространство, где покупают, фланируют, где происходят неожиданные встречи: «Своего рода крытые галереи, которых много в Париже вокруг Больших бульваров и которые довольно невразумительно названы пассажами \ словно в этих лишенных дневного света коридорах нельзя остановиться дольше чем на минуту».

22. В обобщающей «Книге», которую собирался написать, но так никогда и не написал Малларме, предлагались новые способы чтения. Читатель должен был отказаться от прямонаправленного, линейного чтения в пользу «нового способа чтения — одновременного». Начинать читать можно было с начала, но также и с конца. А страницы могли меняться местами в соответствии со сложной системой, так что все время возникали новые комбинации и сочетания смыслов. Таким образом, в «Книге» не было ни начала, ни конца, никакого заданного устойчивого смысла, а только смысл, находящийся в непрерывном движении, как «подвижные кольца змеи». См. Jacques Scherer.

'Passage — переход, проход, прохождение (франи).

«Le „ Livre“ de Mallarme », 1957 (Жак Шерер. «„Книга" Малларме»),

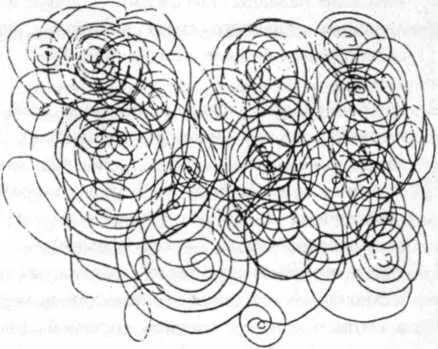

23. Можно подумать, странное движение по кругу: частности понимаются через целое, целое через частности. Так, самый процесс понимания, герменевтическая работа, у Хайдеггера, Гадамера и др. может быть описан как хождение по кругу, однако не по замкнутому, «cir-culus vitiosus», а как свободная циркуляция по

все более широким окружностям в направлении все более широких горизонтов. Вот почему выражение «герменевтическая спираль» часто предпочитают выражению «герменевтический круг». Так, Адриан Марино считает, что «герменевтический процесс связан с циркулярным развитием. Он проходит различные круги, которые непрестанно выводят к ряду альтернативных связей, к отступлениям, к старым следам, обретающим новую достоверность, к доказательству „по спирали"». Adrian Marino. «L,' Hermeneutique de Mircea Eliade», 1981 (Адриан Марино. «Герменевтика Мирчи Элиаде»); см. также Gerard Radnitzky. «Contemporary schools of metascience», 1977 (Джерард Раднии, ки. «Современные школы метанауки»).

24. На первый взгляд их прогулки и шатания по Парижу бесцельны и определяются случайной прихотью. Сюрреалисты передвигаются словно бы автоматически. В 1926 году Арагон пишет: «Я жил по воле случая, в поисках случая, который оставался единственным божеством, сохранявшим свои чары». Но все-таки это не безусловная случайность, потому что сюрреалисты сознательно избегают всех достопримечательностей и живописных мест, привлекающих туристов. Они поворачиваются спиной к левому берегу и охотнее обретаются в более будничном Париже, в кварталах вокруг Оперы, где сосредоточена деловая жизнь и журналистика. Однако, по сути дела, эти кварталы — вулканическая почва, где много объектов: перекрестков, парков, статуй, вывесок, которые вызывают либо эйфорию, либо, наоборот, тягостное чувство. Андре Бретон хотел бы, чтобы была составлена карта, окрашенная особым эмоциональным отношением сюрреалистов к месту: приятные места на этой карте были бы помечены белым, отталкивающие — черным, а все остальные — серым. В этой географии есть удивительные магнетические узлы, такие как башня Сен-Жак, площадь Дофина, парк Бютт-Шомон, пассажи Оперы. Ср. Marie-Claire Blanquart. «Paris des surrealistes», 1972 (Mapu-FCiep Бланкар. «Париж сюрреалистов»).

25. Ibid.

26. Это утверждение исходит из ошибочного предположения, что центр всегда располагается на определенном фиксированном месте. Но у кочевых народов дело обстоит, естественно, по-другому. Элиаде приводит пример такого переносного axis mundi, священного столба у австралийского племени ахилпа. Куда бы это племя ни перемещалось, оно уносит столб с собой. Близость столба создает постоянное ощущение дома, через этот столб осуществляется и связь с небом. Но если столб рухнет, это равнозначно катастрофе, «концу света», возврату хаоса.

Антропологи Б. Спенсер и Ф. Дж. Джиллен наблюдали последствия такой катастрофы; представители племени, терзаемые смертельной тоской, бесцельно бродили как неприкаянные и наконец сели на землю, готовясь к смерти. Mircea Eliade. «Ее sacre et le profane», 1968 (Мирна Элиаде. «Священное и мирское»). Ковчег Завета иудеев, вместилище Божественного присутствия, Шехины, также находился в непрерывном движении и приобрел постоянное место только после того, как по велению Соломона был построен храм.

Читать дальше