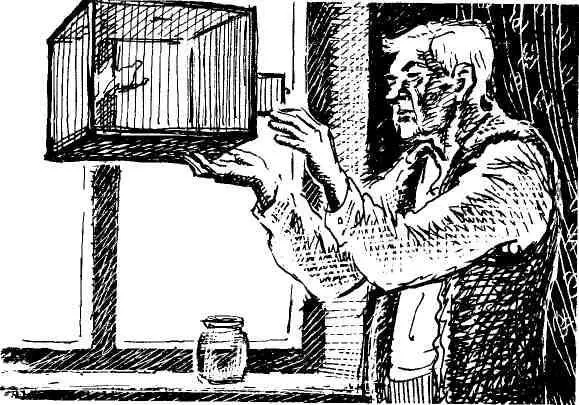

Всю зиму старик жил в просторной квартире сына с таким чувством, словно здесь он в гостях, словно вот-вот уедет назад, домой, где ждет его старуха. Это чувство таилось где-то в самой глубине души, это было как бы убеждение его неразумного сердца, а умом-то он ясно понимал, что некому теперь ждать в родных Выселках не только его самого, но и кого бы то ни было. Некому ждать там.

Однако все не верилось ему, и глубоко-глубоко внутри еще гнездилось убеждение, что старуха жива, по-прежнему хлопочет в доме и даже поругивает своего благоверного, зачем он так долго загостился у сына. Столько лет прожили они вместе, бок о бок, что он не мог так скоро осознать ее смерть. И все-таки нет на свете его Варвары, и нет уже их дома, в котором они прожили всю жизнь, и нет даже самой деревни.

«Вот уж что верно, то верно — Выселки! — думал старик. — Такова, знать, судьба, потому и названье-то у деревни было, как у хутора какого. Выселилась деревня вся. Кто куда. Разнесло нас, как листья ветром…» От того пустого места, где стояла когда-то его родная деревня, старик мысленным взором блуждал и в одну сторону, и в другую. Размышлял.

«И вот что интересно: как кому предписано. Сестра Маша живет в Кузярине — у них там стройка, многолюдье. А наши Выселки — вот поди ж ты! Кузярино хорошее село, место у него выгодное: и река и все такое неподалеку. Магазин поставили новый, прямо городской, клуб… Знамо дело, для молодежи клуб важнее всего, и дорога там каменка. Говорят, асфальт поведут… Ох-ма! А я вот здесь».

Теперь все то, что нажили они со старухой за полста лет совместной жизни, — и живность (корова с теленком да куры), и какая была покупная да самодельная мебель, и рухлядишка — вся эта многообразная вещественная ценность уместилась в серенькой книжонке величиной с ладонь, в одной только строчке, записанной безучастной женщиной, у которой только и работы — сидеть за стеклянной перегородкой и целый день делать вот такие надписи. Иногда старик доставал эту книжонку, вглядывался в печатные буквы, составляющие слова «приход», «расход», «остаток», потом разглядывал чернильные слова из ловких, круглых букв: принято столько-то рублей и столько-то копеек — и росчерк казенной женщины.

«А изба? — вспомнил старик. — Моя изба в Выселках — она тоже здесь? Она тоже пошла в остаток?» Но про дом — три окна на фасад и два боковых, — про дворовую пристройку с тесовой крышей, затянутой зеленым пушком, в книжке не было сказано ни слова. Вот этому и дивился старик.

Ничего уже не мог разглядеть он за чернильной надписью: ни привычного ему овчинного полушубка, старого, наполовину облезлого, ни капустных грядок, ни поленницы им самим напиленных и наколотых дров, ни комолой коровы Маньки, ласковой, как собака, — ничего, что окружало его когда-то во все дни, что было так же привычно ему, как свои руки, или ноги, или свой собственный голос.

Каждую вещь можно было когда-то потрогать, приложить к какому-то делу, а теперь одна только эта мертвая надпись, больше ничего. И хоть старик понимал, что на деньги, которые он теперь имел, можно купить все заново — и дом, и дрова, и полушубок, и прочее необходимое барахло, — однако это не утешало его. Где уж там может — не может! И можно, да нельзя.

Плюнув в сердцах, он прятал книжку на прежнее место — под тарелочку с золотой каемочкой в зеркальном буфете. Несмотря на то что она содержала в себе деньги — и немалые, по его понятиям, — старик не чувствовал в ней этой ценности, и у него не было желания беречь ее. Если б кошелек — тогда другое дело. Кошелек он спрятал бы куда подальше, понадежнее, — это уж в крови, как инстинкт, а к книжечке старик был равнодушен.

Она была новенькая, старик никогда не имел такой, да и эту выписал ему сын: «Деньги твои, отец, пусть лежат. Тебе с ними спокойнее будет. А нам ничего не надо, у нас всего своего хватает».

И верно, у сына все есть. И одеты, и обуты, и сыты. Даже сверх того: вольно живут, копейку не берегут.

Читать дальше