Уход Трушина был для Мирона Мироновича смертельным проигрышем, и вечер, устроенный у Перешивкиных, превращался в поминки по Москоопхлебу. Оглядывая ликующие на столе самовар, стаканы, вазочки, Мирон Миронович протянул руку к углу скатерти, чтобы сдернуть ее со стола, но встретился со взглядом Сидякина, погладил скатерть, как свой подбородок, и обронил:

— Да-с!

— Склочник! — сказал Сидякин о Трушине, поддерживая свое достоинство. — Я сделаю надлежащие оргвыводы!

— Какие там надлежащие! — зловеще проговорил Мирон Миронович. — После драки кулаками не машут! — и, дергая кисточки пояска, обратился к графу: — А все ты наделал! Мы — дворяне, мы — комедианты! Это тебе не спящая девушка в воздухе! Такого человека на фу-фу не возьмешь, а нужна смекалка! Не твои деньги заложены, и молчал бы, граф Разница!

— Милостивый государь! — прошипел граф, и блюдце с чаем загарцовало в его руках. — Вы — мужик!

— Друзья! — воскликнул Перешивкин, бросаясь к позеленевшему графу.

По мнению Перешивкина Трушин был посрамлен, бежал, и Сидякин — крупный партиец из центра — не мог оставить такого задиру без наказания. Перешивкин не сомневался, что скоро Трушина вычистят из партии, выгонят из кооператива, лишат жилплощади, а, может быть, вышлют из Евпатории. И в то время, как учитель с Ирмой в Москве будет наслаждаться любовью и славой, Амалия Карловна поедет со своим любовником на север. Злорадство обожгло сердце Перешивкина крепче спирта, он с усилием подготовлял речь, в которой хотел рассказать о своем счастьи и пожелать совета да любви Герману и Доротее, как он окрестил Трушина и жену.

— Друзья! — продолжал Перешивкин, повернувшись к Мирону Мироновичу. — Для чего ссориться русским людям?

— Чья бы корова мычала, а твоя молчала! — осадил его Мирон Миронович. — За язык, что ль, тебя тянули? Двадцать лет педагог, имею научный труд! Тоже академик нашелся! Кишка тонка!

— Сударь! — ответил возмущенный Перешивкин. — Не говорите пошлым языком о великих проблемах человечества!

— Это моветон! — протянула Ирма, подбивая пальцами своя локончики. — Я скучаю, месье!

— А ты думаешь, что здесь твоя заграница! — набросился на нее Мирон Миронович, подскочив на стуле. — Шла бы к твоим аристократам в синагогу!

— Мосье Сидякин! — взвизгнула Ирма, затыкая пальцами уши. — В вашем присутствии оскорбляют женщину!

— Товарищ Миронов! — тихо, но угрожающе произнес уполномоченный Госхлебторга. — Прекратите антисемитские выходки!

Мирон Миронович поднялся со стула, вытянул губы трубочкой, словно собираясь присосаться к Сидякину, потом развязал поясок, затянул его потуже и крепко завязал узлом. Сидякин тоже встал, посмотрел на Мирона Мироновича из-под очков, вынул из заднего кармашка брюк браунинг и, подержав его на ладони, спрятал в карман пиджака. Ледяная тишина хлынула в комнату: руки выпустили стаканы и ложки, туловища вдавились в спинки стульев, ноги подобрались под стулья. Только Кир, завертывающий отцовский гривенник в фольгу от шоколада, не поднял головы, и его спокойное дыхание, как шторм, колыхало напряженное беззвучие.

— Да я разве против тебя что имею! — вдруг сказал Мирон Миронович и выдернул своего улыбчивого зайчика за хвост. — Говорил ты с ним по-партейному, как полагается человеку старшему, и мои интересы соблюдал, и сам своей совестью не поступился! — Успокоенный Сидякин сел, но Мирон Миронович продолжал стоять. — А что я рассуждаю насчет евреев, наплевать мне на них с высокой горки! Дело-то ведь мое не в евреях, а в беде моей! Погибает наше заведение! — Он тихо опустился на стул и упавшим голосом продолжал: — Заведение погибает, а с ней и я, единый кормилец-поилец! Ей-богу, не знаю, как и домой ехать! Жена-то, дети, им за что погибать! — Он оглядел всех, проверяя по лицам впечатление от своей надуманной исповеди. — И спасение мое в пяти месяцах отсрочки! И отсрочка-то не двух и не миллиона, а всего сорока тыщонок! Он в упор взглянул на Сидякина, который задумчиво крутил бакенбарду. — Какая бы выгода государству, а то и государству один убыток! С голого, что с мертвого: ничего не возьмешь!

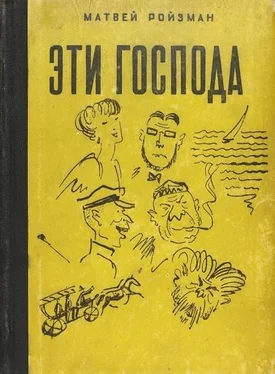

Еще когда был Трушин, Ирма не понимала, почему Мирона Мироновича, директора театра, интересует пшеница; но она знала, что частные антрепренеры занимаются подсобными коммерческими операциями, чтобы содержать свой театр. Мирон Миронович величал ее своей премьершей, обещал подписать с ней контракт и при подписании дать еще пятьсот рублей. Танцовщица со страхом подумала, что Сидякин откажет Мирону Мироновичу в какой-то отсрочке, а Мирон Миронович не станет с ней заключать контракта. Касаясь губами сидякинского уха, Ирма шопотом рассказала, в каком денежном затруднении была и как выручил ее Мирон Миронович. Прикосновение губ опьянило Сидякина, он слушал, но не слышал, что говорит Ирма, и старался продлить наслаждение. Перешивкин также не понимал, почему Мирон Миронович говорит о пшенице, хотел спросить, но, считая себя обиженным, решил первым не обращаться к обидчику. (Любопытно, что только после чтения обвинительного акта Перешивкин, Сидякин и Ирма узнали, как ловко их одурачил Мирон Миронович, и заявили об этом суду. Заявление сразу разбило этих господ на два враждебных лагеря и помогло установить, в каких взаимоотношениях находились все подсудимые.)

Читать дальше

![Евгений Ройзман - Икона и человек [сборник]](/books/27317/evgenij-rojzman-ikona-i-chelovek-sbornik-thumb.webp)