Пытаюсь сфотографировать иссиня-черного, с зеленым отливом махаона Маака, севшего на чертополох. Бабочка раскрывает десятисантиметровые крылья, словно желая ослепить своей тропической красотой.

— Поберегите пленку для съемки кабанов, — советует Подгурский.

Поднявшись по косогору, мы спустились в горный распадок, на дне которого гремел ключ, густо заросший по берегам ольхой и вейником. На его берегу приютилась крохотная избушка — приют некогда жившего здесь браконьера. Теперь она используется в качестве егерского кордона, строительство которых, несмотря на тридцатилетнее существование заповедника, пока не налажено. Здесь решено сделать привал.

— А что, есть на Хехцире женьшень? — спросил я Подгурского.

— Раньше рос. Мы заломы и затесы женьшеньщиков находили, даже лунки местами уцелели, где корень копали, а самого женьшеня пока не удалось обнаружить. Мне известно, что некоторые корневщики высадили на Хехцире по нескольку молодых корней. Но кроме их самих никто места эти не знает. Есть у меня большое желание создать на Хехцире государственную плантацию женьшеня, пусть хотя бы туристы любовались этим легендарным растением.

После копченого ленка чай пьется с особым наслаждением, и даже гнус не может омрачить моего восторженного настроения, вызванного созерцанием девственной природы Хехцира.

Как все-таки хорош этот уцелевший от топора уголок! Семнадцать лет тому назад я завез сюда 43 буреинских соболя. Они хорошо прижились. Выпустить бы на Хехцире пятнистого оленя, енота-полоскуна и, может быть, горала. Ведь Хехцир со временем станут охранять еще больше, чем сейчас. На его территории должны быть собраны почти все представители фауны и флоры Приамурья и Приморья, кроме тигра и леопарда.

После краткого отдыха двигаемся дальше. Кончается старая гарь, мы вступаем под покров не тронутого человеком и огнем древнего леса. В нем царствует полумрак. Почва захламлена повалившимися старыми деревьями. Травянистый покров развит слабо, его заменяют стелющиеся по земле лианы. Высоко в небо уходят темно-зеленые кроны вековых кедров, толщина стволов которых превышает зачастую два обхвата. Мы подходим к старой липе, на ее коре царапины от когтей гималайского медведя, а вот и огромное дупло: в него вместе с карабином проворно залезает Подгурский и сообщает нам, что при нужде здесь можно с успехом укрыться от непогоды. Я фотографирую егеря. В этом лесу — как в джунглях: темно, сыро, душно. Растут колючие кустарники: аралия и дикий перец. Крупные, ярко раскрашенные насекомые копошатся в соцветиях лабазника. Тропические птицы — широкорот, желтая мухоловка — перепархивают в кронах деревьев.

— Посмотрите, — шепчет Подгурский, — никак живая лиана!

Я поднимаю глаза кверху, пытаясь лучше разглядеть ветвь бархата, перевитую какой-то необычайно узорчатой лианой, но она движется. Да ведь это же большая змея! И зачем она так высоко лезет?

— Гнездо чует, — поясняет Подгурский. — Полоз — охотник до птичьих яиц и птенцов. А что там мелькнуло в стороне? Никак непальская куница.

Шедший впереди Подгурский остановился, подав рукой знак молчания. Вскоре я понял причину его настороженности: в нескольких десятках метров от нас под перистолистным маньчжурским орехом стояла самка изюбра с теленком, черными выпуклыми глазами всматриваясь в пришельцев. Своим телом она прикрывала детеныша, видимо, соображая, в какую сторону ей броситься. Мы разглядывали ланку несколько минут, прежде чем она решилась на первый прыжок, беззвучно исчезнув в зеленой густой заросли лещины. Подгурский был нескрываемо рад, что сумел так близко подойти к сторожким оленям.

Подъем становился все круче и круче. По опушкам росла амурская сирень, усыпанная белыми гроздями душистых цветов, ярко выделяющихся на фоне елового лапника. Травы на лужайках были густы и разнообразны. Особенной высотой отличались какалия копьевидная — самая высокая трава Приамурья и дудник с белыми зонтичными соцветиями на верхушках. Пышные альпийские лужайки сменялись каменными россыпями, среди которых сновали сеноставки — мелкие грызуны из семейства заячьих. На одной из полян у самой вершины сопки с заболоченной почвой мы обнаружили дикую свинью с выводком маленьких полосатых поросят. Видно было по всему, что свинья давно облюбовала это место, не посещаемое летом медведями и волком. Мы нашли пять ее «гнезд» — гайн, сделанных из травы и мелкого кустарника, имеющих крышу и два входа внутрь. В таких гнездах поросята могли с успехом укрыться от непогоды, нападения гнуса и пернатых хищников. Сочные корни и побеги росли в изобилии, вода — рядом.

Читать дальше

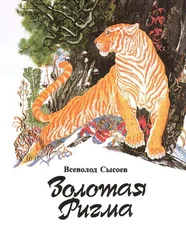

![Всеволод Сысоев Удивительные звери [Повесть, рассказы, очерки] обложка книги](/books/397920/vsevolod-sysoev-udivitelnye-zveri-povest-rassk-cover.webp)

![Михаил Алексеев - Да поможет человек [Повести, рассказы и очерки]](/books/413480/mihail-alekseev-da-pomozhet-chelovek-povesti-rassk-thumb.webp)

![Сергей Борзенко - Огни Новороссийска [Повести, рассказы, очерки]](/books/414124/sergej-borzenko-ogni-novorossijska-povesti-rassk-thumb.webp)