Скирды хлеба то там, то сям, словно козацкие шапки, пестрели по полю.

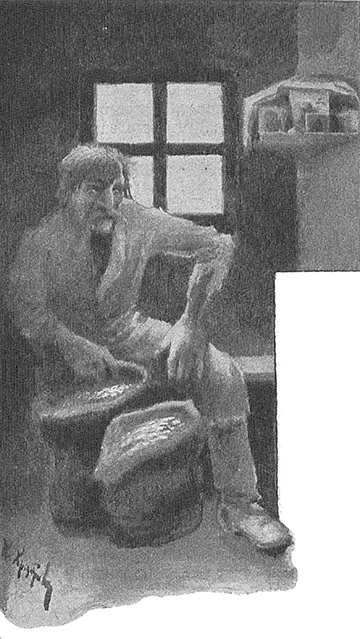

Попадались по дороге и возы, наваленные хворостом и дровами. Земля сделалась крепче и местами стала прохватываться морозом. Уже и снег начал сеяться с неба, и ветки дерев убрались инеем, будто заячьим мехом. Вот уже в ясный морозный день красногрудый снигирь, словно щеголеватый польский шляхтич, прогуливался по снеговым кучам, вытаскивая зерно, и дети огромными киями гоняли по льду деревянные кубари, между тем как отцы их спокойно вылеживались на печке, выходя по временам, с зажженною люлькою в зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец, или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб. Наконец, снега стали таят, и щука хвостом лед расколотила; а Петро все тот же, и чем далее, тем, еще суровее. Как будто прикованный, сидит посереди хаты, поставив себе в ноги мешки с золотом.

Как будто прикованный, сидит посереди хаты, поставив себе в ноги мешки с золотом.

Одичал, оброс волосами, стал страшен, и все думает об одном, все силится припомнить что-то, и сердится, и злится, что не может вспомнить. Часто дико подымается с своего места, поводит руками, вперяет во что-то глаза свои, как будто хочет уловить его; губы шевелятся, будто хотят произнесть какое-то давно забытое слово — и неподвижно останавливаются… Бешенство овладевает им; как полоумный, грызет и кусает себе руки и в досаде рвет клоками волоса, покамест, утихнув, не упадет, будто в забытьи, и после снова принимается припоминать, и снова бешенство, и снова мука…

…как полоумный, в досаде рвет клоками волоса.

Что это за напасть Божия? Жизнь не в жизнь стала Пидорке. Страшно ей было оставаться сперва одной в хате, да после свыклась, бедняжка, с своим горем. Но прежней Пидорки уже узнать нельзя было. Ни румянца, ни усмешки; изныла, исчахла, выплакались ясные очи. Раз, кто-то уже, видно, сжалился над ней, посоветовал идти к колдунье, жившей в Медвежьем овраге, про которую ходила слава, что умеет лечить все на свете болезни. Решилась попробовать последнее средство; слово за слово, уговорила старуху идти с собою. Это было ввечеру, как раз накануне Купала. Петро в беспамятстве лежал на лавке и не примечал вовсе новой гостьи. Как вот, мало-помалу, стал приподниматься и всматриваться. Вдруг весь задрожал, как на плахе; волосы поднялись горою… и он засмеялся таким хохотом, что страх врезался в сердце Пидорки. «Вспомнил, вспомнил!» — закричал он в страшном весельи и, размахнувши топор, пустил им изо всей силы в старуху. Топор на два вершка вбежал в дубовую дверь.

Топор на два вершка вбежал в дубовую дверь.

Старуха пропала, и дитя лет семи, в белой рубашке, с накрытою головою, стало посреди хаты… Простыня слетела. «Ивась!» — закричала Пидорка и бросилась к нему; но привидение все, с ног до головы, покрылось кровью и осветило всю хату красным светом… В испуге выбежала она в сени; но, опомнившись немного, хотела было помочь ему; напрасно! Дверь захлопнулась за нею так крепко, что не под силу было отпереть. Сбежались люди; принялись стучать; высадили дверь: хоть бы душа одна!

Вся хата полна дыма, и посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу, от которого местами подымался еще пар. Кинулись к мешкам: одни битые черепки лежали вместо червонцев.

Кинулись к мешкам: одни битые черепки лежали вместо червонцев.

Выпуча глаза и разинув рты, не смея пошевельнуть усом, стояли казаки, будто вкопанные в землю. Такой страх навело на них это диво.

Что было далее, не вспомню. Пидорка дала обет идти на богомолье; собрала оставшееся после отца имущество, и через несколько дней ее точно уже не было на селе. Куда ушла она, никто не мог сказать. Услужливые старухи отправили ее было уже туда, куда и Петро потащился; но приехавший из Киева козак рассказал, что видел в лавре монахиню, всю высохшую, как скелет, и беспрестанно молящуюся, в которой земляки, по всем приметам, узнали Пидорку; что будто еще никто не слыхал от нее ни одного слова; что пришла она пешком и принесла оклад к иконе Божьей Матери, исцвеченный такими яркими камнями, что все зажмуривались, на него глядя.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Николай Гоголь Вечер накануне Ивана Купала [Повесть] обложка книги](/books/396497/nikolaj-gogol-vecher-nakanune-ivana-kupala-povest-cover.webp)