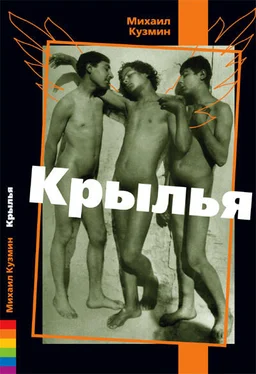

Михаил Кузмин

Крылья

Повесть в трех частях

В несколько опустевшем под утро вагоне становилось все светлее; через запотевшие окна можно было видеть почти ядовито-яркую, несмотря на конец августа, зелень травы, размокшие дороги, тележки молочниц перед закрытым шлагбаумом, будки сторожей, гуляющих дачниц под цветными зонтиками. На частых и однообразных станциях в вагон набирались новые местные пассажиры с портфелями, и было видно, что вагон, дорога, — для них не эпоха, ни даже эпизод жизни, а обычная часть дневной программы, и скамейка, где сидел Николай Иванович Смуров с Ваней, казалась наиболее солидной и значительной из всего вагона. И крепко завязанные чемоданы, ремни с подушками, сидевший напротив старый господин с длинными волосами и с вышедшей из моды сумкой через плечо, — все говорило о более продолжительном пути, о менее привычном, более делающем эпоху путешествии.

Глядя на красноватый луч солнца, мелькавший неровным заревом через клубы локомотивного пара, на поглупевшее лицо спящего Николая Ивановича, Ваня вспомнил скрипучий голос этого же брата, говорившего ему в передней там, далеко, «дома»: «денег тебе от мамаши ничего не осталось; ты знаешь, мы и сами не богаты, но, как брату, я готов тебе помочь; тебе еще долго учиться, к себе я взять тебя не могу, а поселю у Алексея Васильевича, буду навещать; там весело, много нужных людей можно встретить. Ты старайся; мы сами бы с Наташей рады тебя взять, но решительно невозможно; да тебе и самому у Казанских будет веселей: там вечно молодежь. За тебя я буду платить; когда разделимся — вычту». Ваня слушал, сидя на окне в передней и глядя как солнце освещало угол сундука, полосатые, серые с лиловатым, брюки Николая Ивановича и крашеный пол. Смысла слов он не старался уловить, думая, как умирала мама, как вдруг весь дом наполнился какими-то, прежде чужими и теперь ставшими необыкновенно близкими, бабами, вспоминая хлопоты, панихиды, похороны и внезапную пустоту и пустынность после всего этого, и, не смотря на Николая Ивановича, он говорил только машинально: «да, дядя Коля», — хотя Николай Иванович и не был дядя, а только двоюродный брат Вани.

И теперь ему казалось странным ехать вдвоем с этим все-таки совсем чужим ему человеком, быть так долго близко к нему, разговаривать о делах, строить планы. И он был несколько разочарован, хотя и знал это раньше, что в Петербург въезжают не сразу в центр дворцов и больших строений при народе, солнце, военной музыке, через большую арку, а тянутся длинные огороды, видные через серые заборы, кладбища, издали казавшиеся романтическими рощами, шестиэтажные промозглые дома рабочих среди деревянных развалюшек, через дым и копоть. «Так вот он — Петербург!» — с разочарованием и любопытством думал Ваня, смотря на неприветливые лица носильщиков.

— Ты прочитал, Костя, — можно? — проговорила Анна Николаевна, вставая из-за стола и беря длинными, в дешевых кольцах, несмотря на утренний час, пальцами пачку русских газет от Константина Васильевича.

— Да; ничего интересного.

— Что же может быть интересного в наших газетах? Я понимаю — заграницей! Там все можно писать, отвечая за все же, в случае надобности, перед судом. У нас же нечто ужасное, — не знаешь чему верить. Донесения и сообщения от правительства — неверны или ничтожны, внутренней жизни, кроме растрат, никакой, только слухи специальных корреспондентов.

— Но ведь и заграницей только сенсационные слухи, причем за вранье перед законом не отвечают. Кока и Боба лениво болтали ложками в стаканах и ели хлеб с плохим маслом.

— Ты куда сегодня, Ната? много дела? — спрашивала Анна Николаевна несколько деланным тоном.

Ната, вся в веснушках, с вульгарно припухлым ртом, рыжеватая, что-то отвечала сквозь набитый булкою рот. Дядя Костя, проворовавшийся кассир какого-то темного клуба, после выхода из заключенья живший без места и дел у брата, возмущался процессом о хищеньи.

— Теперь, когда все просыпается, нарождаются новые силы, все пробуждается, — горячился Алексей Васильевич.

— Я вовсе не за всякое пробуждение; например, тетку Сонину я предпочитаю спящей.

Приходили и уходили какие-то студенты и просто молодые люди в пиджаках, обмениваясь впечатлениями о только что бывших скачках, почерпнутыми из газет; дядя Костя потребовал водки; Анна Николаевна, уже в шляпе, натягивая перчатки, говорила о выставке, косясь на дядю Костю, который наливал рюмки слегка дрожащими руками и, поводя добрыми красноватыми глазами, говорил: «Забастовка, други мои, это знаете, это, знаете»…

Читать дальше