Больной питекантроп вдруг понял, почему он так часто предпочитал эту женщину, когда был здоров и силен, хотя рядом всегда было много молодых и алчущих, чтобы он поделился с ними дичью.

Виталий Юлианович и его жена долго смотрели, печальные, друг на друга, и потом отвели глаза. На этом видение экстрасенса закончилось.

- Что-то нынче ничего путного не выходит,- сказал Соколов и неуверенно добавил,- если вы не против, давайте не будем это записывать в протокол.

Я поглядел на его помятый, разъерошенный вид и ответил: Как хотите,мне ей-богу, не хотелось сегодня иметь с ним объяснения о моем подлоге.

Написав эти строки, я должен в очередной раз извиниться перед Виталием Юлиановичем Соколовым и подтвердить: после этого сеанса я для себя однозначно решил, что Виталий Юлианович - ясновидящий и ни в коем случае не мошенник. К сожалению, все, о чем мне рассказал в последнюю встречу экстрасенс, проверить никак нельзя, однако на кое-какие мысли он все же навел, подтвердил мне то, о чем я и сам уже понемногу догадывался. Древним людям, чтобы выжить в стае зверей в то жестокое время, нужно было иметь друг к другу много доброты. Сострадание - безусловно, было сильнейшим чувством, только от таких эмоций можно впасть в обморок. В наши времена осталось этих чувств два: боль и страх - о чем верно говорил ясновидящий. Несколько раз я видел, как люди падали в обморок от страха, от боли я однажды терял сознание сам. Если верить старинным писателям, то еще в прошлом веке было третье такое чувство - любовь, теперь же от любви ни одна, даже самая нежная барышня не свалится в обморок, можно заключить, что эта способность у людей отмирает. То же самое, очевидно, произошло с состраданием, только гораздо раньше. Питекантропу, превращающемуся в человека, нужно, наверное, было иметь этих мощных чувств много, как птенцу необходима бывает мозоль на клюве, чтобы продолбиться на свет. Когда же звери стали людьми - лишнее с них начало осыпаться: видимо, ни во что лучшее люди развиваться не собираются. Мельчают способности и души и тела - и сила, и все чувства тела: слух, обоняние, вкус; слабеет воображение, память, редкостью становятся честность и доброта. Для своего собственного сохранения человеку достаточно, конечно, одного эгоизма - он же подскажет и породит то, что в любом конкретном случае будет выгодно: страх, или жестокость, или желание нравиться, или сделать добро,- все, что угодно, но все - только лишь из расчета. Если это так - то зачем же мне-то мучаться? Наша профессия невольно подталкивает нас к ощущению жалости, ее очень скоро накапливается столько, что душа ее уже не может вместить. Это мучительнейшее чувство. Бывает разная жалость. У слабых женщин с тонкими лицами - это скорее, скука, тоска. Жалость для меня - это сопротивление, схватка.

- Вот и пожалуйста, сопротивляйся, борись,- может быть скажете вы,тебе за это платят зарплату.

- Это так. Только против чего мне бороться?

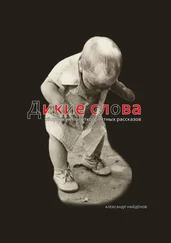

Вернувшись после сеанса с Соколовым к себе домой, я долго ходил по комнате, затем взял свой детский портрет: мне на нем пять лет, я наряжен в матросский костюмчик с вышитым на груди якорем, прическа на голове "челочка", как тогда называли, помню, что я всегда ревел в парикмахерской, когда мне обривали всю голову, кроме челочки надо лбом, делая ее. На фотоснимке я чему-то широко улыбаюсь.

С этим портретом я отправился в парк Маяковского, бросил его на дорожке в парке прямо в дождевую лужу и сел на скамейку в нескольких шагах от него. Конечно, в мальчике на портрете никто бы меня не узнал. Я проводил свой последний следственный эксперимент.

По аллее изредка проходили люди, удивленно смотрели на лицо ребенка в грязи и шли дальше, женщина с коляской стороною объехала портрет и тоже прошла. Никто не захотел пачкать руки, вытаскивая улыбающегося ребенка из холодной воды.

- Значит, он излучает к ним уже слишком мало тепла,- подумалось мне.

Помню, как в суворовском училище, где я провел два лучшие года своей юности, мы возмущались, что один кавказец выколол на фотоснимке глаза человеку, к которому он имел что-то против. Я тогда голосовал на бюро роты, чтобы его исключили из комсомола, и значит, автоматически - уволили из училища. Видимо, отношение к людям с этих пор изменилось.

Наконец, подошел нищий и поднял карточку, но пройдя немного, выломал портрет из рамки и кинул на землю, а рамку сунул в свою авоську и ушел.

Я встал со скамейки и побрел по тропинке к реке, оставив свой портрет лежать в парке. На одной из скамеек я нашел крохотный венок из коротких октябрьских цветов, забрал его с собой и спустился на берег. Здесь я вынул из плаща фотографию Ани Кондратьевой, наколол ее за угол на обломок сука, надел на него венок, и оттолкнул ветку плыть по течению.

Читать дальше