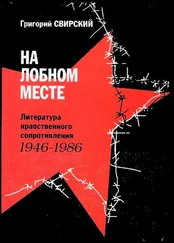

Подчеркну еще раз эти слова: "...в праве выступать..." Да, Свирский еще и потому вправе, что не дожидался безопасности, а начал свою речь -- под огнем. Там, где хозяин в зале -- генерал госбезопасности Ильин, где улюлюкает черная сотня, там не до риторики; эти обстоятельства "не читки требуют с актера, а полной гибели всерьез". В своей книге Свирский с восхищением говорит о подвиге Константина Паустовского, Владимира Померанцева, Александра Галича, Виктора Некрасова, Лидии Чуковской, Евгении Гинзбург. Я назову еще Григория Свирского: одним из первых кинулся он очертя голову на штурм. Машинописную копию его речи читали во всех концах Советского Союза и радовались не только мужеству оратора, но и победе справедливости. Назвав по именам литературных "наследников Сталина", Свирский воскликнул: "Мы требуем свободы от извращенной линии партии, безнаказанно осуществляемой воинственными групповщиками... "

Таких слов мы давно не слыхивали! Ведь "групповщики" -- они-то и есть партийные руководители советской литературы. И теперь, десять лет спустя, остались. Свирский оказался прав: если у власти они, тогда литература преступна. Но если судит Слово, уголовные преступники -- они. О, еще будут они подавать прошения будущему Верховному Суду -- считать их политическими. Сделают ли им такую поблажку? Едва ли. Их целями было не осуществление каких-либо теоретических программ, манифестов или доктрин, а удовлетворение корысти, похоти, властолюбия. Ради этих целей они всегда готовы ограбить, оклеветать, убить. И ограбили -- Василия Гроссмана, оклеветали -Солженицына, убили -- Пастернака и Галича... Какие же они -- политические? Впрочем, забегать вперед не будем. В свое время об этом поговорим: судить-то придется нам.

Да мы уже и начали: судоговорение можно считать открытым. Григорий Свирский восстанавливает истинную картину литературной жизни России послевоенных лет; без такой картины прения сторон невозможны. В сущности, его книга -- широко развернутая речь 1968 года. Там были страсть, горечь, трагическое осознание того, к чему мы пришли через почти четверть века после войны. Здесь -- обстоятельное объяснение процесса, который привел охранительную литературу в тупик, а настоящую -- к нравственному торжеству всемирно-исторического значения.

Исходная позиция автора -- спор с утверждением, будто бы никакой литературы нет и не может быть: "... в тридцатые, сороковые и пятидесятые годы литературы у нас не было. Потому что без всей правды -- не литература", -- утверждает А. Солженицын в "Архипелаге ГУЛаг". Это мнение не ново, многие русские эмигранты первого поколения прежде так и считали; к Солженицыну и теперь присоединились иные. Григорий Свирский энергично опровергает такой максимализм; он эффектен, но несправедлив. Об этом свидетельствует каждая страница в книге Григория Свирского. Но о том же свидетельствует история всех литератур. "... без всей правды -- не литература"-- применим ли этот афоризм к золотому веку русской поэзии? В пушкинскую пору литература, кажется, существовала, а вот до всей правды далековато было: главное событие эпохи -- восстание декабристов -- не получило отражения в романах, поэмах и драматургии; после разгрома восстания -- кто писал о героях России? Разве что эзоповым языком, туманными намеками, темным кодом. Это что же, вся правда? Пушкин написал о судьбе декабристов в стихотворении "Арион" ("Нас было много на челне..."); это и есть -- вся правда?

Или о крепостном крестьянстве -- что читал о его жизни современник Пушкина? "Горе от ума", комедию, распространявшуюся ] списках? Стихотворение Пушкина "Деревня", ходившее лишь в тогдашнем самиздате, о котором Пушкин в "Послании к цензору" (тоже неопубликованном) писал в 1822 году:

Чего боишься ты? Поверь мне, чьи забавы -

Осмеивать закон, правительство иль нравы,

Тот не подвергнется закону твоему;

Тот не знаком тебе, мы знаем почему -

И рукопись его, не погибая в Лете,

Без подписи твоей разгуливает в свете.

Другой пример -- империя Наполеона III; в эту пору французская литература поднялась на уровень почти небывалый: романы Флобера, новеллистика Мериме, поэзия Бодлера, Теофиля Готье, Леконта де Лиля... Разве эти авторы сказали всю правду? Нет, они и помыслить не могли о той свободе слова, которой пользовался изгнанник Гюго, клеймивший Вторую империю -- в стихах своего "Возмездия" и в памфлете "Наполеон малый". Все же у французов эпохи Второй империи литература была, и даже -- великая. Достаточно этих двух примеров, чтобы стало ясно: "... без всей правды не литература" -всего лишь риторическая фраза. Литературу душат, топчут, казнят, но она, меняя обличие, остается жива. "Гони природу в дверь..."

Читать дальше