Но мысль Горчакова, высказанная им в минуту подъема после успешно отбитого штурма неприятеля, к тому времени дошла до императора и без опасения навлечь на себя высочайший гнев, отказаться от нее было уже невозможно. Бесконечно критикуя главнокомандующего, многие исследователи не утруждают себя мыслью стать на его место и войти в его положение — очень и очень непростое. Более того, оно настоятельно требовало какого-либо действия. По рассуждению главнокомандующего, оптимальной могла стать демонстрационная операция значительными силами, которая в случае успеха переходила в активную наступательную, а в случае неудачи, не приводила к значительным потерям. В то же время она могла обеспечить (по мнению Горчакова) создание угрозы флангу союзников и таким образом заставить их отказаться от ближайших акций против Севастополя, давая гарнизону передышку. О том, что такие действия готовы были развернуться в ближайшее время, факты свидетельствовали неумолимо: «Близость союзников к Малахову кургану и 2-му бастиону, к которым они подошли на расстояние около 50 саж., устройство ими против двух этих главных пунктов атаки сильных батарей, между тем как с нашей стороны не были приняты своевременно надлежащие меры для уравновешивания артиллерийской борьбы, делали сомнительным исход ожидаемого в Севастополе пятого бомбардирования». {123} 123 Описание обороны города Севастополя, под рук. Генерал-адъютанта Тотлебена, Ч. 2, СПб., 1871 г., С. 243

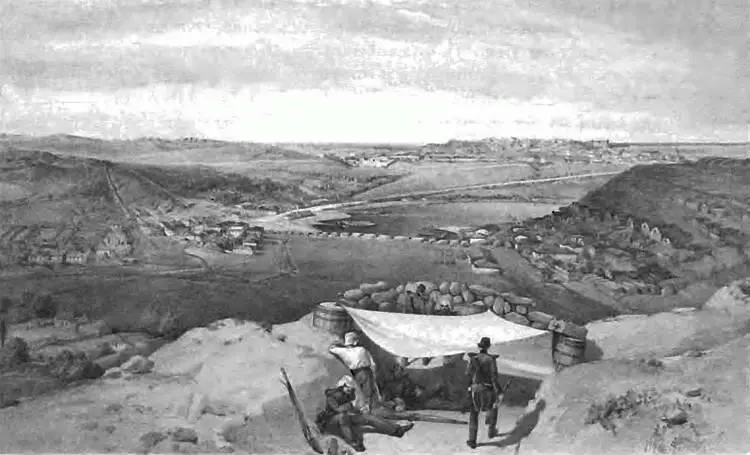

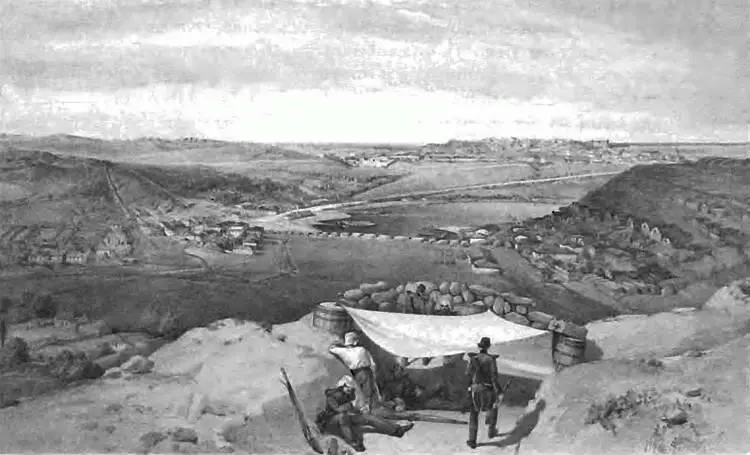

На английских позициях под Севастополем. Рисунок В. Симпсона. 1855 г.

Принятие решения о новом наступлении стимулировалось прибытием в Крым 4-й и 5-й пехотных дивизий, усиливших крымскую группировку примерно на 22000 человек, а также ожидаемым приходом в конце августа 17-ти дружин Курского ополчения (13000). {124} 124 Описание обороны города Севастополя, под рук. Генерал-адъютанта Тотлебена, Ч.2, СПб., 1871 г., С. 244

С одной стороны, это усиливало силы русских в Крыму, с другой — и так «на ладан дышащая» система снабжения не позволяла содержать на полуострове столь значительные силы долгое время и они должны были быть употреблены в дело в ближайшие сроки. Этот временной отрезок ограничивался наступлением осенней погоды, когда солдат, ополченцев кормить стало бы попросту невозможно. Учитывая начавшееся активное рейдерство союзного флота в Черном и Азовском морях, не исключена была и возможность вымирания.

Это не преувеличение. Осень в Крыму еще не наступила, а ко всем накопившимся проблемам добавился «…ощущавшийся уже недостаток сена», который «… не позволил бы до зимы содержать и уменьшенное число лошадей». {125} 125 Описание обороны города Севастополя, под рук. Генерал-адъютанта Тотлебена, Ч. 2, СПб., 1871 г., С. 245

В случае дальнейшего пассивного ведения военных действий, русским войскам угрожал призрак весьма бедственного существования и даже, как говорилось выше, голода.

В этих условиях необходимость что-либо предпринять поделила руководителей обороны Севастополя на сторонников и противников активных действий. Учитывая столичные веяния, последних было меньшинство. Однако и среди них, единственный или один из тех немногих, кто изначально был категорически против наступательной операции, видел ее не только бесперспективность, но и трагические последствия, был генерал Остен-Сакен, который после гибели Нахимова полностью утратил веру в возможность отстоять Севастополь. Конечно, он допускал еще, что возможно продолжение отчаянной, безнадежной обороны. Но надеяться на победу над неприятелем, при немедленном открытом нападении на него, считал нелепым.

Надеясь переубедить князя (а возможно обезопасить себя от императорского гнева впоследствии) он, «…совершенно убежденный в неминуемом проигрыше затеваемого дела, подал Горчакову об этом 26 июля особый доклад».

Считаю нужным оговориться: мнение Остен-Сакена было обоснованным. Тарле напрасно упрекает его в отсутствии твердости: «…генерал Осен-Сакен орлом не был». Генералу как раз и не было острой необходимости быть «орлом». В его функциональные задачи не входило «парение» над бастионами и батареями. Судя по всему, знаниями действительной обстановки начальник гарнизона Севастополя владел достаточно. Понимание ситуации и умение спрогнозировать ее дальнейшее развитие привело к тому, что он оказался единственным, кто посмел заявить мнение, по своей сути не совпадающее не только с волей главнокомандующего, но и решением императора. Явление по тем временам чрезвычайное. Но и Остен-Сакен не настолько был скуден умом, как многие годы преподносился его образ. Недаром современники отзываются о генерале совсем не так, как известный советский ученый-историк. По воспоминаниям Тотлебена «…говоря о порядке в Севастополе, нельзя не упомянуть то, что с вступлением в начальствование над севастопольским гарнизоном генерал-адъютанта Остен-Сакена, там приняты были некоторые меры к установлению полного внутреннего порядка, а то со времени смерти Корнилова в общем управлении гарнизоном не было единства. В числе этих мер мы встречаем установление порядка относа раненых с оборонительной линии и подачи им первой помощи; кроме того, было сделано расписание числа рабочих с каждого отделения и указано, чтобы рабочие наряжались не отдельными командами, а по возможности, целыми ротами, со своими ротными командирами и офицерами». {126} 126 Гершельман С. Нравственный элемент под Севастополем//Военный сборник №3, 1895 г., СПб., С. 31

Читать дальше