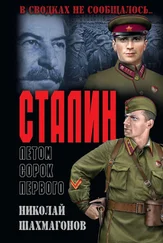

Те, кто должны были уже через три дня – 15 числа – стать лейтенантами на всех законных основаниях, 12 октября приняли боевое крещение как рядовые красноармейцы. Но воевали они по-суворовски, ибо каждый кремлёвец чётко знал свой манёвр.

Отбив натиск врага, кремлёвцы провели успешную контратаку и взяли много пленных, что в то время было ещё редкостью.

На следующий день враг возобновил натиск, но снова был отбит, потеряв два танка и четыре бронетранспортёра.

Судя по всему, это пока были разведподразделения фашистов. Через некоторое время враг ввёл в бой основные силы, но снова не смог добиться успеха. Курсанты стояли твёрдо. Воевали умело. За первые двенадцать дней боёв потери составили 25 курсантов, а это опять же по тем временам было немного. Боёв без потерь не бывает…

27 октября 1941 года полк едва не оказался в окружении, однако, потеряв 67 человек, вырвался из кольца.

Весь ноябрь полк отважно сражался, удерживая оборонительные рубежи, захватив большое количество пленных, много противотанковых орудий, миномётов, автомашин, уничтожив десятки танков и бронетранспортёров. Полк стоял твёрдо, выполняя приказ: «Ни шагу назад!»

И вот наступил роковой день.

Красные юнкера. Бросок в бессмертие!

Комбат склонился над рабочей картой. Надо было принимать решение, важное решение. Всё чётко, как учили, всё согласно уставу…

Нередко на тактических занятиях в училище курсанты задают преподавателям извечный вопрос, для чего нужно заучивать, как Отче наш, порядок работы командира по выработке решения, по отдаче боевого приказа, и получают один и тот же ответ: для того, чтобы в бою то, что вы сейчас докладываете по пунктам на занятиях и за что получаете и неуды, и троечки и, конечно, четвёрки и пятёрки, настолько отложилось в памяти, чтобы в сложной боевой обстановке всё это проделывалось быстро и чётко в уме и чтобы ни один из важных моментов, соответствующих пунктам, указанным в боевом уставе, не ускользнул от внимания.

А вот в этот момент самый первый пункт работы командира оказался невыполнимым. В уставе сказано: «Командир батальона, получив боевую задачу, уясняет её…» Нет боевой задачи – и уяснять нечего. Да, она была, её никто не отменял, но соседи-то ушли. Что же это? Разведчик, вернувшийся оттуда, где ещё недавно был район обороны правофлангового батальона дивизии, доложил, что отход, скорее всего, произошёл без боя. Значит, по приказу? Не могли же героические воины героической Панфиловской дивизии, ставшей гвардейской, уйти просто так – без боя.

Комбат мучительно думал, как поступить правильно. Прервалась связь с командиром полка, прервалась связь даже с соседом, батальоном полка. Слишком велик фронт обороны, непомерно велик. Как тут удержать связь, если враг обошёл с тыла и с тыла же ударил в стыки, потому что фронтальные атаки ему успеха не принесли и их результатом стали лишь непомерные, невероятные потери атакующих.

Комбат, сам кремлёвец, успевший повоевать на Халхин-Голе и вернувшийся в училище ротным командиром, а затем принявший курсантский батальон, хорошо знал тактику действий. Назубок знал порядок работы командира, но сегодня этот порядок стал необычным, поскольку и расчёт времени упирался в самое простое и ясное – всё надо было делать ещё вчера, когда стойко стояли на занимаемых позициях и Панфиловская дивизия, и кавалерийский корпус. А сейчас невозможно было даже точно определить состав и положение противника. Одно было ясно – завтра немцы начнут обрабатывать район батальона артиллерией, а потом, вероятно, предпримут бесконечные атаки. Успокаивало лишь одно. Те силы, которые враг вынужден оставить здесь для борьбы с кремлёвцами, он не сможет использовать там, где на новых рубежах занимали оборону панфиловцы и кавалеристы Доватора.

Комбат не случайно велел задержаться Беликову. Поразмыслив, приказал снова собираться в разведку, чтобы определить, в каком направлении целесообразнее прорываться из окружения. Главное он решил – надо идти на прорыв, хотя бы ради того, чтобы спасти как можно больше курсантов, которые иначе будут просто уничтожены артобстрелами врага и атакой многократно численно превосходящих сил, против которых практически осталось одно оружие – русский праведный штык. В эти моменты приобретал особое значение завет Суворова: «Пуля дура – штык молодец!»

Враг, пользуясь тем, что Панфиловская дивизия и корпус Доватора отведены на рубеж Истринского водохранилища, взял батальоны кремлёвцев в плотное кольцо.

Читать дальше