Я до сих пор не могу раскусить его. Впечатление такое, будто ничто на свете его не интересует. Долговязый, сутуловатый — правое плечо выше левого, болезненно-бледный, как большинство рыжих людей, и страшно близорукий, он почти ни с кем не разговаривает. До войны он был аспирантом математического факультета Московского университета. Узнал я об этом из анкеты — сам он никогда не говорил. Вообще он ни о чем не говорит.

Несколько раз я пытался завести с ним разговор о прошлом, о настоящем, о будущем, старался расшевелить его, возбудить какими-нибудь воспоминаниями. Он молча, рассеянно слушает, иногда односложно отвечает, но дальше этого не идет. Все как-то проходит мимо, обтекает его, не за что зацепиться. Я ни разу не видел его улыбающимся. Даже не знаю, какие у него зубы.

Чувство любопытства, так же как и чувство страха, у него атрофировано. Как-то, еще на «Метизе», я застал его в одной из траншей. Он стоял, прислонившись к брустверу, в своей короткой — до колен — солдатской шинели, спиной к противнику и рассеянно ковырял носком ботинка осыпавшуюся стенку траншеи. Две или три пули звякнули где-то неподалеку. Потом разорвалась мина. Он продолжал ковырять землю.

— Вы что здесь делаете, Фарбер?

Он медленно, точно нехотя, повернулся, и глаза его с бесцветными ресницами и тяжелыми, слегка припавшими веками вопросительно остановились на мне.

— Так, просто… Ничего…

— Ведь вас тут фрицы в два счета ухлопают.

— Пожалуй, — спокойно согласился он и присел на корточки.

Трудно назвать его неаккуратным — он всегда выбрит и подворотничок у него всегда свежий, но это, повидимому, привычка или воспитание — внешности своей он не придает никакого значения. Шинель на два номера меньше — хлястик под лопатками, на ногах обмотки, пилотка с растопыренным верхом, петлиц нет.

Я сказал ему как-то:

— Вы бы пришили себе кубики, Фарбер.

Он как всегда удивленно посмотрел на меня:

— Для большего авторитета, что ли?

— Просто положено в армии носить знаки различия.

Он молча встал и ушел. На следующий день я заметил на воротнике его шинели два матерчатых кубика, пришитых вкривь и вкось белыми нитками.

— Плохой у вас связной, Фарбер, — с кубиками определенно не справился.

— У меня нет связного. Я сам пришивал.

— А почему нет связного?

— В роте восемнадцать, а не сто пятьдесят человек.

— Ну, вот один пускай и будет по совместительству вашим связным.

— Излишняя роскошь, пожалуй.

— Не излишняя, и не роскошь. Вы — командир роты.

Он ничего не возразил, он вообще никогда не возражает и не возмущается, но связного, по-моему, у него до сих пор нет.

Странный человек. В его обществе я всегда чувствую себя натянутым, поэтому никогда не задерживаю его. Получил приказание и будь здоров — выполняй. Он молча, рассеянно, смотря куда-то в сторону, выслушает, кивнет головой или скажет «постараюсь» и уйдет.

Сейчас он сидит безучастный, сгорбленный, с вылезающими из коротких рукавов бледными, костистыми руками, барабанит пальцами по столу.

— Помните, Фарбер, — говорю я ему, — участок у вас неважный. На артиллерию особенно не рассчитывайте. Все от пулеметов зависит. Не увлекайтесь фронтальным огнем. Кроме трескотни, никакого толку.

Он молча кивает головой. Длинные пальцы его барабанят по столу беспрерывно, монотонно.

На дворе — сквозь щель видно — совсем уже рассвело. Я отпускаю командиров рот. Звоню в штаб, что передислокация окончена, и приемо-сдаточные документы посылаю со связным.

Артиллеристы примирились с нашим пребыванием. Выкрикивают на другом конце трубы какие-то свои координаты по телефону. Повидимому, скоро заговорят наши пушки.

Утром мы все ожидаем атаки — немцы не могли не заметить нашей ночной возни. Против всех ожиданий день оказывается настолько тихим, что даже удается притащить с берега обед днем.

После круглосуточных суматох, бесконечных атак, бомбежек и артналетов трудно даже поверить этой тишине. Все время ждешь какого-то подвоха.

Но пока спокойно. Обычная перестрелка, довольно вялая и редкая. В семь, как всегда, — «рама». Вереницы «певунов» над «Красным Октябрем».

Валега приволакивает с Волги два ведра воды, разогревает на примусе, потом мы скребем друг другу спины рогожей. Вода после меня черная, как чернила. А сам я красный, и все тело чешется. Валега смеется.

— Я вам сейчас трофейное белье дам. Шелковое. Ни за что вошь не заведется. Скользит — не держится.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

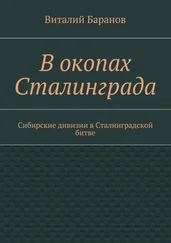

![Виктор Некрасов В окопах Сталинграда [1947, Воениздат. С иллюстрациями] обложка книги](/books/420997/viktor-nekrasov-v-okopah-stalingrada-1947-voeniz-cover.webp)