1 ...6 7 8 10 11 12 ...20

Бронетранспортеры «Кенгуру» с пехотой 1-го батальона полка Черной стражи движутся к месту сбора войск левой британской колонны у деревни Кормель вечером 7 августа 1944 года. 72 бронетранспортера «Кенгуру» (или как их прозвали солдаты «Лишенный сана священник») были по приказу генерала Симондса переделаны из САУ М7 «Прист» (Священник) силами специальной мастерской канадской 2-й полевой танковой ремонтной базы. На первых машинах отверстие в лобовой броне, возникавшее после демонтажа орудия заделывали броней, затем, когда запасы брони подошли к концу, для этих целей стали применять стальные листы и мешки с песком.

По документации бронетранспортер предназначался для переброски десяти пехотинцев и двух членов экипажа, но в реальности в «Кенгуру» могло помещаться до 20 солдат.

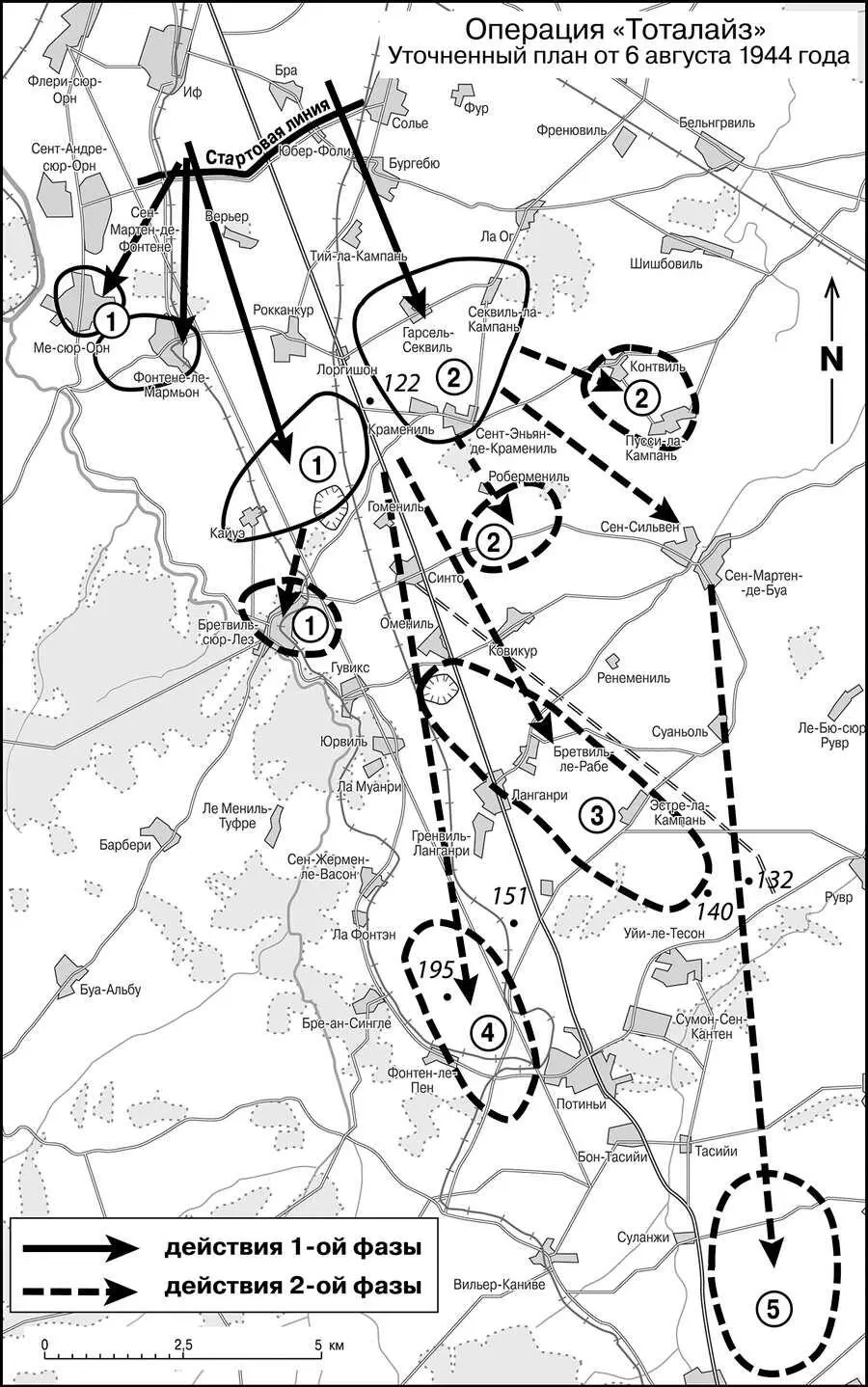

Другая инновация Симондса – массированная ночная атака силами бронетехники и моторизованной пехоты – также требовала тщательной подготовки. [2] Союзники апробировали тактику ночных танковых атак в Северной Африке. В ночь с 26 на 27 марта 1943 года в ходе сражения за Эль Хамму (El Hamma) британская 1-я бронетанковая бригада осуществила успешный ночной прорыв немецких и итальянских позиций. Это сражение не без основания называют моделью операции «Тоталайз». Симондс посещал британские подразделения, участвовавшие в той атаке, и, без сомнения, сделал для себя определенные выводы.

Самой серьезной проблемой, с которой предстояло столкнуться экипажам танков и бронемашин в ходе ночного наступления, была навигация. Обзор из танка даже при свете дня весьма ограничен, а в темное время суток и при отсутствии четких ориентиров даже простой марш по шоссе превращается в серьезное испытание. Между тем, солдатам Симондса предстояло наступать под огнем противника тесным строем в рамках крупного соединения. При этом местность южнее Кана еще со времени проведения операции «Гудвуд» была изрядно разбита бомбами и снарядами, а деревни и лесные массивы не имели каких-либо явных отличительных признаков, упрощающих ориентацию на местности. В таких условиях привлечение дополнительных средств навигации становилось жизненно необходимо. Луна в этот период всходила после полуночи, однако велика была вероятность облачности, да и рассчитывать, что одного лунного света окажется достаточно, было чересчур самонадеянно.

В связи с этим первой мерой, предпринятой штабом Симондса, стало обеспечение искусственного освещения. От использования осветительных снарядов пришлось сразу же отказаться – запас их был незначительным, кроме того, это потребовало бы отвлечения части 25-фунтовых орудий от запланированной артподготовки. Гораздо менее затратным средством был так называемый «Лунный свет Монти», неоднократно применявшийся британцами в пустыне. Мощные прожекторы батарей ПВО направлялись вертикально вверх и их лучи, отраженные от облаков, освещали поле боя. Но этого было недостаточно.

Сержант из эскадрона «С» 1-го полка Нортгемптонширских Йоменов распределяет упаковку ежедневных рационов среди экипажей танков накануне операции «Тоталайз». Башня танка «Шерман I» с собственным именем Helmdon на заднем плане частично камуфлирована с помощью полос джута, прикрепленных к маскировочной сетке. Второй танкист справа – Кен Таут, ставший позже военным историком.

Офицер связи при штабе Симондса предложил внедрить расширенную радионавигационную поддержку, подобную той, что использовалась обеими воюющими сторонами для наведения на цель бомбардировщиков. Суть предложения состояла в том, чтобы посылать вдоль оси наступающих колонн сигналы морзянки разной интенсивности. Офицеры-штурманы в головных машинах каждого подразделения будут ловить эти сигналы с помощью своих раций, при этом, если танк слишком сильно отклонится на запад, то штурман будет слышать передаваемые морзянкой точки, если же на восток – то тире. Считалось, что отклонение от выбранной оси движения при этом не превысит 200 метров в каждую сторону на дальности в 6 миль от передатчика. Недостаток состоял в том, что навигатор должен полностью сконцентрироваться на приеме сигналов и не отвлекаться на происходящее вокруг.

На экстренно проведенных учениях этот метод сработал вполне успешно, однако получил лишь ограниченное применение, поскольку показался многим танковым командирам слишком уж сложным. Они склонялись к «низкотехнологичным» средствам навигации, таким, например, как светящиеся маяки, установленные по обеим сторонам маршрута движения. Однако эти средства могли быть применены только на исходных позициях. Британцы установили на части танков магнитные компасы, хотя бессмысленность этой манипуляции была очевидна. В конце концов, был опробован и принят в качестве основного действительно простой, но вполне действенный способ навигации: зенитные орудия 3-го легкого полка ПВО были размещены так, чтобы вести огонь трассирующими снарядами, отмечая ось движения атакующих войск и границы, внутри которых должны наступать отдельные формирования.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу