— «С горсткой пластунов и матросов, — переводила Мария Степановна, и голос ее торжественно дрожал, — лейтенант Домерщиков ворвался на позиции турецкой полевой батареи. Храбрецы перебили прислугу, повернули орудия и беглым огнем рассеяли эскадрон янычар».

Ризе был взят. Лейтенанта Домерщикова назначили комендантом города-порта. А в конце марта ему пришлось срочно выводить в море свой тральщик на поиски людей с торпедированной «Португали». За все вместе — за штурм Ризе и за спасение раненых — недавний штрафник был награжден золотым Георгиевским оружием — саблей с надписью: «За храбрость». Не прошло и года, как сабля эта ушла на дно морское вместе с «Пересветом», где Домерщикову снова выпало спасать тонущих людей.

Мария Степановна проводила меня до ворот дома престарелых. Я спросил ее, зачем она отнесла столь памятную ей фотографию в кафе.

Кротова вздохнула:

— Жизнь моя сложилась так, что прожила я одна-одинешенька. Муж от меня ушел, узнав, что после той ледяной купели у меня никогда не будет детей… А тут стала переезжать на новое место, разобрала бумаги, фотографию нашу общую нашла. Ведь вот, думаю, умру скоро, и пойдет все прахом. В музей не возьмут, а тут, может, на стенку повесят. Всё люди посмотрят… Помните, романс у Кукольника: «Кто-то вспомнит про меня и вздохнет украдкой».

После этой встречи вопрос — кто же такой Домерщиков, герой или изменник? — извел меня вконец. Из рассказов Еникеева и Кротовой выступал благороднейший человек, спасший на морях сотни жизней. По документам Палёнова, Домерщиков представал коварнейшим агентом британской разведки. Кто же прав? Где истина?

Честно говоря, мне очень хотелось, чтобы Домерщиков оказался таким, каким его рисовали и младший механик «Пересвета», и сестра милосердия с «Португали», и командир крейсера Иванов-Тринадцатый. Жизнь этого человека, насыщенная столькими превратностями, походами, подвигами, испещренная загадочными белыми пятнами, волновала, будила воображение.

Она вызывала бы законное восхищение, если бы твердо удалось доказать алиби Домерщикова в таинственной гибели «Пересвета». Но как? Я не историк, не юрист… С чего начать?

Логичнее всего было попытаться отыскать продолжение Дневника Иванова-Тринадцатого. И я отправился в главную библиотеку страны — Государственную имени В. И. Ленина.

Глава пятая. Последний командир «Рюрика»

Вперед, погружаясь носом,

Котлы погашены…

Холодна, в обшивку пустого трюма

глухо плещет волна,

Журча, клокоча, качая,

Спокойна, темна и зла,

Врывается в люки…

Все выше… Переборка сдала!

Слышишь?

Все затопило от носа и до кормы.

Ты не видывал смерти, Дикки?

Учись, как уходим мы.

Р. Киплинг

Москва. Август 1981 года

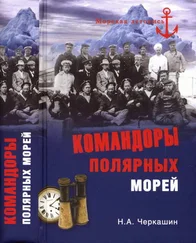

На какое-то время маленькая уютная читальня на антресолях ленинки стала для меня кают-компанией крейсера «Пересвет». Я поднимался сюда по скрипучей деревянной лестнице, так и хочется написать «трапу», устраивался за длинным рабочим столом, вроде того, что стоял в жилом офицерском отсеке нашей подводной лодки, только пошире и подлиннее, раскрывал карты тяжеленного Морского Атласа и вчитывался в дневники командира «Пересвета» Константина Петровича Иванова-Тринадцатого. Мне удалось разыскать все три недостающих журнала с продолжениями и окончанием его походных записей. В одном из номеров был помещен и фотопортрет автора: стриженный под «бобрик» моряк с огромными кручеными усами, в эполетах с капитан-лейтенантскими звездочками и белым крестиком офицерского Георгия опирался на эфес палаша. Взгляд грустный, чуть задумчивый…

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА. Капитан 1 ранга Константин Петрович Иванов-Тринадцатый родился в 1872 году в Кронштадте. Отец моряк, из младших офицеров, определил сына в Морской кадетский корпус. В 1895 году гардемарин Иванов был произведен в мичманы и вышел, как тогда говорили, в Черное море на броненосце «Синоп».

Чтобы отличить новоиспеченного мичмана от других флотских Ивановых, к его фамилии добавили порядковый номер «13». И как бы в оправдание дурной славы «чертовой дюжины» служба молодого офицера с самого начала пошла трудно. Его перебрасывали с корабля на корабль, с флота на флот… За один девяносто пятый год ему пришлось сменить поочередно «Синоп» на «Двенадцать апостолов», «Двенадцать апостолов» на «Дунай». Так же кочевал он и в следующем году: снова «Двенадцать апостолов», затем номерной миноносец, затем крейсер «Казарский».

Читать дальше