Он не узнал меня… Или узнал, но виду не подал. А кого, вообще говоря, опознавать надо? По всем архивным данным, я четырежды убит, дважды застрелен при попытке к бегству и несчетное число раз пропадал без вести. В октябре 1948 года не кто иной, как я, идя вдоль борта сухогруза, выстрелил в Шайдемана из «ТТ», не вынимая пистолета из кармана плаща, и собственными глазами видел, как он, уже поднимавшийся по трапу, повалился на поручни, а лицо заливается кровью.

Ну, а сейчас он выглядит на загляденье хорошо, а старше меня лет на пять.

Рукопожатия покойников не состоялось. Вполне возможно, что тогда, в Новороссийске, я стрелял в подделанного под Шайдемана человека.

В гостинице я заполнил другой бланк, с более длительным сроком пребывания в этом чудном месте… Пограничники не сочли меня вредоносной личностью, полторы недели ходил любоваться закатом.

«Мы, немцы, никого не боимся, кроме бога, которого тоже не боимся!» – Вот они: Томас Рудник и Гюнтер Шайдеман.

Немчиков этих я сразу узнал и глазами показал Алеше: вот они, те самые. Он сжал мою руку в знак того, что – заметано, схвачено, от нас не уйдут!

Впервые увидев Гюнтера, я безошибочно определил: сильный, ловкий, давно бы и сам убежал, да язык, по-русски – не то что говорить, но и московское радио, вещавшее по-немецки, презирал. Погоны, звание, кресты – это ему, как и всем офицерам, сохранили, в бараке он командовал дюжиной солдат. Привезенная на комбинат дюжина эта, как и многие другие, называлась уже бригадой. Но Гюнтер от бригадирства отказался. Около него вился человечишко, очень милый, настоящий Михель в немецком понимании этого имени, добрый, чуть рыжеватый, близорукий, Томас Рудник; были они из одного города, но после гимназии не встречались, война соединила их.

Узкоколейку провести бы от комбината к железнодорожной станции, а не гонять продукцию (два цеха делали диваны, стулья, столы и шкафы) на «ЗИСах»; хорошо увязанные стулья и столы еще сохраняли товарный вид, все прочее – растрескивалось на безобразных дорогах. Шоферня материлась, у проходной объявления: «На временную работу требуются…» – и это-то при семи тысячах пленных! Меня (шофера) и Алешу (экспедитора) приняли, даже не глянув в трудовые, и за неделю мы присмотрелись к порядкам в цехах, оценили издевательскую песню «Wir sind Moorsoldaten…», которую вслед за Гюнтером затягивали некоторые стойкие антисоветского толка пленные (песню эту сочинил, кажется, Вилли Бредель, пели ее антифашисты в немецких концлагерях).

В пятницу получили наряд на доставку в Свердловск четырнадцати шифоньеров (так здесь называли шкафы). Подогнали свой «зисок» к эстакаде, Алеша прошелся вдоль работяг немецкого происхождения, взял с собой Шайдемана и Рудника: «Нечего бездельничать, скоты, шкафы не закреплены…» Те полезли выравнивать шифоньеры да подтягивать тент: наклевывался дождь. В одном из шкафов мы их и закрыли и вывезли через ворота комбината. На 23-м километре помогли им обрести на земле дыхание, обоих мутило от ядовитого лака, которым пропитывалась мебель. Прогнали их через ручей и сунули в старую, но подготовленную нами землянку; сидеть приказали, не высовываться, ждать до ночи.

Умыкнули мы их сразу после обеда, хватиться беглецов могут только к ужину, а то и позже, всегда найдется остряк, который объяснит отсутствие углубленным изучением основ марксизма («ленинизм» как термин у них почему-то не прививался).

Ждать им пришлось до ночи, нам долго оформляли расчет, да и добраться до землянки времени стоило.

Оба вопросительно глянули на нас, принесших еду и водку.

– Куда нас везете?

– К папашам и мамашам. Строжайшее соблюдение дисциплины. Здесь вам не лагерь, здесь расстрел за неповиновение.

Die erste Kolonne marschiert… – Hende hoch! = 500 граммов хлеба. – Что делать? Что делать?

Итак, впереди еще сотни и сотни километров, и не прямая дорога проложена к Новороссийску, нам не помашут приветливо ручкой улыбающиеся милиционеры. По всем дорогам и станциям рассыпаны спецгруппы, имеющие на руках и фотографии беглецов, и особые приметы их, и, кто знает, целую фототеку из Филатова и Бобрикова.

Так нам представлялось, из этого мы исходили.

То, что мы говорим по-ихнему, Шайдемана и Рудника не удивляло, и – вот вам психологический казус: знали ведь, что понимаем мы их, и тем не менее такие гадости выкладывали о себе, такие мерзости! Впервые они встретились в запасном полку, было это в конце 42-го, на Сталинград их не бросили, околачивались под Брянском, пока в 44-м не попали в плен. И такая тонкость: Рудник добровольно сдался в плен, сочтя поднятие рук актом спасения не столько себя, сколько всей Германии. Шайдеман же ранен был в обе руки, придать им вертикальное положение не смог и, следовательно, сражался до конца, пленила же его девушка, санинструктор Маша. В полку они не очень уж ладили, нейтрально как-то поглядывали друг на друга, будучи в АПП (это – армейский пересыльный пункт), но попали в лагерь – и стали врагами, потому что Рудник получал на сто граммов хлеба больше, такова была цена поднятия рук. Думаю, что-то более глубокое и острое разделяло их, чего они не понимали и понимать не хотели. Женщина? Сомневаюсь. Вражда семейств? Монтекки и Капулетти! Но до войны они семьями не общались. И не уйдешь от подозрения, что какая-нибудь сущая мелочь могла сыграть предательскую роль, русский плюнул бы на эту чепуховину – и своей дорогой в пивную или к бабе. Хотя… большевики и меньшевики – арбузную корку не могли поделить.

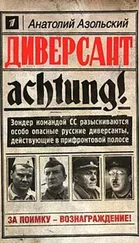

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу