— У меня и крупу брали, и макароны, и жир… — залепетал он, — Но тут полицаи заподозрили, что я партизан подкармливаю… Ну, нагрянули… Но меня предупредили, что надо бежать, что на меня в комендатуре уже смертный приговор подписан — повесить за пособничество. Я побежал, милый человек, побежал, знаете ли — кому жизнь не дорога? Думал, может, на пепелище выберусь, а там прямая дорога на Мизры, а в Мизрах партизаны, все у нас говорят… Думал, может, буду партизанам кашу с маслом варить, раз уже меня за это к смерти приговорили. Но заблудился… Видать, от страху ориентацию потерял. Думал, придется мне голодать вскорости, но тут гляжу — дымок из-за деревьев подымается… Вышел и вижу ваш домик, уж как я обрадовался, как обрадовался — просто на слезу пробило. Никак, бывшего лесничего домок, думаю. И точно… Я ведь давно уже в лесу брожу, а припасы все уже третьего дня вышли, что я с собой прихватил. Если бы не ягоды да грибы, даже не знаю, как добрался бы. Вы уж по доброте человеческой не прогоняйте меня. Мне бы… Мне бы поесть чего-нибудь… Измучился я… — Мутная маленькая слеза скользнула по его дряблой щеке.

— Ну что ж, заходи, — мрачно и угрожающе произнес парторг. — Только не пожалей потом. Не забудь, сам пришел.

— Спасибо, спасибо, — забормотал Бакалейщик, робко входя. Увидав на столе картошку и водку, он оживился и заморгал.

Дунаев сделал рукой приглашающий жест.

Уже через полчаса они выпивали и закусывали, говоря о чем-то неопределенном, о чем говорят, как правило, только что познакомившиеся русские люди, которых жизнь свела за водкой. Но Дунаев, исполняя охотно и без запинок свою роль, все же не забывал, что сам он хоть и русский, но вовсе не человек, а перед ним вообще сидит невесть кто — один из страшнейших врагов, неведомо каким адом порожденный. А может быть, порожденный и не адом даже, а раем, но каким-то настолько далеким и чужим раем, что при соприкосновении с юдолью земных скорбей отпрыски этого рая становятся более опасными, нежели самые закоренелые демоны.

А между Тем перед Дунаевым сидел и Простодушно болтал, захмелев, вроде бы обычный немолодой дядька с трусливыми глазами, сильно помутневшими от долгой, пустой и неласковой жизни. Ничто в этом мелком человеке из Опреслова не напоминало о том страшном любителе похабных романсов, с которым Дунаев столкнулся в Крыму.

«Как же мне взяться за него? — думал Дунаев, подливая врагу водки. — И что он сам имеет против меня в запасе? Не просто так же он явился сюда?»

В мыслях его назойливо присутствовало ружье, висящее на стене в соседней комнате, добротная охотничья двустволка, туго заряженная патронами, с какими можно ходить и на кабана.

«Может его серебряной пулей надо бить, как упыря?» — с сомнением подумал парторг… Но он сам только что побывал в роли упыря, и из глубины этого опыта интуитивно понимал, что Бакалейщик — отнюдь не вампир, и все эти приемы, связанные с серебряными пулями и осиновыми кольями, в данном случае неуместны.

«А, была не была! — внезапно решился парторг. — Ведь сказал же мне Дон, что я могу этого гада просто так убить».

Промолвив: «Счас. Я поссать захотел», Дунаев прервал оживленную застольную беседу, вышел в соседнюю комнату, быстро снял со стены ружье, проверил патроны.

«Вот войду обратно, — подумалось ему, — а он уже в виде огненной Головы сидит или в виде девушки дрочит свою пизду».

От этой мысли затошнило, но парторг все же вернулся в горницу, держа заряженное ружье перед собой.

Бакалейщик сидел по-прежнему — раскисший, дряблый, пьяненький.

— Ой, мы что… на охоту собрались? — залепетал он с хмельной смесью веселости и испуга. — Охота дело хорошее. Но я не специалист. Ваше-то дело, конечно, лесническое… Вам-то сам Бог велел. А мне зверье жалко как-то. Раз с приятелями собрались в тридцатом году, дали мне берданку. Я иду, и глядь: русачок, совсем близко сидит, несмышленыш. Я ствол вскинул, а выстрелить не могу. Сердце не позволяет. Жалеет сердце-то. Так он и сиганул прочь…

— Ничего. Я тебя научу. Пойдем-ка из избы… — мрачно произнес парторг.

Они вышли. Бакалейщик шел впереди разбитой походкой, нелепо помахивая руками. За ним двигался Дунаев с ружьем. Лес вокруг стоял прогретый солнцем, все еще летний и дневной, но уже чувствующий осень и близкий закат.

— У меня дочурка есть… — говорил на ходу Бакалейщик. — Дочурка и трое сынков. Совсем еще малые. Ох, беспокоюсь я о них. Как они там, без тятьки то… И жена. Я их к родственникам пристроил. Только б немцы не пронюхали про них. Ну да они в таком глухом углу спрятались, где немцы вряд ли станут искать. Но голова думает, а сердце-то болит. Сердце жалеет.

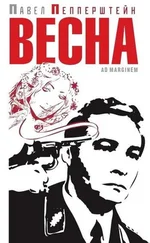

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу