Одевшись, Дунаев хотел было срочно вернуться к Бессмертному и к диверсионной группе. Но внезапно он изменил свой план. Ему вдруг пронзительно захотелось навестить Избушку, пусть мимоходом, но все же повидать старика Холеного, выпить с ним кваску со спиртом и слегка покалякать — рассказать старику о Сталинграде, поведать про Большую Карусель, которая наконец-то стала видна целиком, всеми своими этажами, похвастаться, что создана наконец боевая антифашистская труппа и что парни в ней подобрались превосходные — безудержно любящие войну, смекалистые и магически-отважные.

В общем, парторг соскучился по Холеному, да и назрел разговор.

И вот, от Заворота, через Большой Зигзаг, и затем через пять малых Зигзагов, и затем через число четыре тысячи четыреста сорок четыре, затем через фразу «она его поедом ест» парторг, не запыхавшись, добрался до леска в окрестностях Избушки, до лесочка, который ему до слез был знаком. Вот и черный Шалашик, словно бы обиженный сам на себя, где парторг как-то раз нашел шалашный гриб. Вот сосна, с верхушки которой некогда столкнул его Холеный, ударив пяткой по темечку парторга. А вот и серая крыша Избушки показалась меж елями.

Издали было видно, что дверь приоткрыта. Дунаев подошел с криком: «Эй, Поручик, встречай гостя!» Никто не откликнулся.

Дунаев вошел, походил по Избушке: везде прибрано, чисто, но Поручика нигде нет. Печку по всем признакам давно не топили.

«Куда же Холеный-то делся? — думал Владимир Петрович. — А впрочем, мало ли куда он мог податься?!

Он набрал в подполе картошки, развел в печке огонь и испек картошку в золе. В заветном месте нашел бутыль со спиртом и граненый низкорослый стаканчик зеленоватого стекла. Давненько он ничего не ел и не пил. Опрокинув стопку, закусил горячей дымящейся картофелиной, затем выпил еще.

Яркие солнечные лучи врывались в оконце Избушки, становились сонными, наполненными танцующей пылью, они тянулись к бревенчатым стенам, к далеким притолокам. Отчего-то парторгу вспомнилась революция 1905 года, и закутки трактира, где сидели рабочие с газетами, и улица, круто идущая в гору, и скудная похоронная процессия с гробом, украшенным красными тряпками.

Парторг откинулся на лавку, закинув руки за голову, и тихим, разомлевшим от вина голосом запел:

Вы жертвою пали в борьбе роковой

Любви бескорыстной к народу!

Вы отдали все, что могли, за него,

За жизнь его, честь и свободу.

Настанет пора, и восстанет народ,

Великий, могучий, свободный.

Вы отдали все, что могли, за него,

За подвиг его благородный…

Дверь вдруг осторожно приотворилась и в нее кто-то вроде бы заглянул.

— Есть кто живой? — раздался неуверенный голос. Парторг мгновенно вскочил с лавки. Перед ним стоял Бакалейщик.

Это было так неожиданно, что Дунаев в первый момент остолбенел. Бакалейщик был без оружия, даже без гитары — он растерянно топтался на пороге, глядя на Дунаева так, как будто видел его впервые.

— Извиняюсь, добрый человек, вот побеспокоил… — бормотал он. — Вот радость-то… видеть живого человека… А я-то третьи сутки по лесу мыкаюсь… Одичал совсем. Вы… Вы лесничий будете? — Мутные черные глазки из-под тяжелых бугристых век смотрели просительно, умоляюще. Бакалейщик действительно выглядел изнуренным — одежда рваная, вся в пыли, остатки волос на висках и затылке взъерошены. Дунаев молча смотрел на него, думая, что ему делать в этой ситуации. Его поразила наглость и дерзость врага, явившегося к нему вот так, запросто, прямо в саму Избушку и ломающего перед ним тут какую-то идиотскую комедию.

— Я понимаю… Сейчас время такое… Никто никому не доверяет, — залепетал Бакалейщик, роясь в кармане и доставая какую-то мятую бумажку, — Я Изюмский Григорий Трофимыч. Работник торговли. Я из Опреслова, что за Воровским Бродом. Знаете небось. Там магазинчик был, бакалейный, а я там работал продавцом. Там прямо на рыночной площади, сразу за рыбным рядком. Да вы должны знать, у меня со всей округи отоваривались… Или вы в Болотное ездили?

Дунаев продолжал молчать. Он взял протянутую ему потрепанную бумажку — это оказалось удостоверение, выданное полицейским управлением поселка Опреслова о том, что г-ну Изюмскому Григорию Трофимовичу разрешена торговля бакалейным товаром в магазине у церкви Всех Скорбящих на рыночной площади. Под текстом стоял лиловый, выцветший штамп с орлом и свастикой.

Бакалейщик был явно встревожен молчанием Дунаева.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

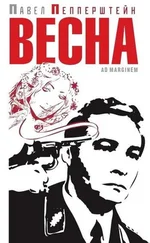

Купить книгу