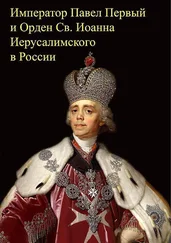

Как скоро Павлу донесли о прибытии его в столицу, то вышел он в самые передние покои дворца своего ему навстречу, обнял его с тронутым и чувствительным сердцем, прижал к груди своей и оросил лицо его своими слезами; потом повел его в покой свой, в котором был сходный портрет отца его, Петра Третьего, поставил сединою убеленного почтенного служителя против него, возложив на него первый орден империи своей, и, указывая на портрет отца своего, сказал ему: «Возложение сего ордена много б потеряло без присутствия этого государя».

Чувствам читателей предоставляю судить о взаимных ощущениях при сем случае [26].

Он помещен в книге под названием «Подвиги Суворова в Италии и Швейцарии».

См. Аониды. Часть III. Стр. 195.

Дух стихов сих, взятых мною из оды единственного соперника бессмертного Ломоносова, совершенно соответствует славе и духу великого императора.

Слова, достойные отца Отечества.

В «Европейской истории».

«Мы жалуем генерал-фельдмаршалу, графу Суворову-Рымникскому, знаменитое достоинство князя Российской империи с титулом Италийского, распространяя оное на всех его потомков мужеского и женского родов, повелевая ему быть и писаться князем Италийским, графом Суворовым-Рымникским» и проч.

Правосудие его было ко всем равное без наималейшего послабления и лицезрения: богатые и убогие, знатные и низкие, чужестранцы и свои одинакую ощущали правду. Престол его был престолом правды.

См. Ролленеву «Римскую историю». Том VII.

Из «Вестника Европы», 1804 года.

Иван Иванович Дмитриев.

Несмотря на то что стихи сии многие знают наизусть и что мы видим их помещенными во многих книгах, — да не оскорбится честолюбие славного автора, ибо частые повторения всякому наскучат, — я помещаю их в анекдотах императора Павла Первого.

Он родился в 1718 году, сентября 18. Предки его, уроженцы Лукской республики, выехали в Россию в пятом-надесять [XV] столетии; отец его служил Петру Великому и имел счастье пользоваться его благоволением.

Пред вступлением графа Никиты Ивановича Панина в должность наставника его императорского высочества, блаженной и вечной памяти достойная государыня императрица Елизавета Петровна повелела изготовить ему начертание воспитания. Дабы представить в ясном образе правила добродетели, кои он себе предположил и исполнял при исправлении столь важной должности, надлежало бы поместить здесь целое сочинение, собственноручно им писанное; но поелику пространство оного выходит из пределов простого сокращения, то некоторые только извлечения из оного здесь помещаются:

«Приуготовя сердце великого князя к эпохе, в которой начинает созревать разум, при первом оного действии надлежит вперить в него и начертать на его сердце сие правило, что добрый государь не имеет и не может иметь ни истинных польз, ниже истинной славы, отделенных от пользы и славы его народа…

Наставник с величайшим рачением и, так сказать, с равным тому, каковое будет прилагать о сохранении его императорского высочества, должен наблюдать, дабы ничего такого пред ним не делали и не говорили, что могло бы хотя малейшим образом повредить и ослабить сердца его расположение к природным человеческим добродетелям. Напротив того, надлежит ему расширять сии добродетели чрез приличные к тому средства, так чтобы склонность к добру и честности и отвращение к злу и всему тому, что несовместно с благонравием, вкоренялись и неприметным образом возрастали во младом его сердце…

В продолжение воспитания великого князя потребно отдалить от него роскошь, пышность и все излишние вещи, удобные развратить юность; благопристойность и непорочность довлеют быть едиными украшениями его чертогов. Время не опоздает привлечь к нему ласкателей; но доколе еще не совершится воспитание, те, кои по закону и долгу своему обязаны развивать его добродетели и предохранять его от пороков, должны быть весьма осторожны в своем с ним обращении».

В самом деле, сей благоразумный наставник не нарушил ни единого из сих правил. Доброта сердца и просвещенный ум великого князя свидетельствуют его попечение о украшении основательными познаниями природной способности его великого питомца и о начертании в душе его добродетели, сего истинного основания общенародного блаженства.

Читать дальше