‹…› Повесть весьма проста по сюжету. И никаких особых событий в ней не происходит — просто уходят из села новобранцы. Очень объективная хроника, очень медленное развитие событий.

Сначала замышлялась она как раз с баталиями, с подвигами. Собственно, все начало, которое сейчас существует, именно потому торопливое, беглое, что я мыслил побыстрее пройти сцены прощания, проводов, а потом уже широко, объемно представить картины фронтовой жизни. Но материал, по которому писались первые сцены, увлек меня. К тому же оказалось, что в нашей литературе он еще недостаточно разработан. Будучи сам по себе не военным материалом — здесь только сборы на фронт,— он, мне кажется, тем не менее очень емко выражал героическую суть нашего народа.

‹…› Главный герой повести — народ. А олицетворяют его в данном случае жители села Усвяты. Имеется в повести и главное действующее лицо — крестьянин Касьян Тимофеевич… Я взял человека средних лет, чтобы показать, ч т о он теряет в связи с войной…

‹…› Главное в ней не сам герой… а идея защиты Родины. Этой идее подчинено все.

‹…› У моего героя фамилии вообще нет, потому что она была не нужна. Но имя я ему дал не случайное: Касьян означает „носящий шлем“.

‹…› В облике „Усвят“ проглядывает… в общих чертах моя деревня. И хоть писал я не свою хату, не своего дядьку, не своего деда, не соседа, но всегда имел в виду мое село, его людей.

‹…› Самой своей повестью я хочу сказать: посмотрите, какой мирный наш народ! Он никому не может угрожать. Конечно, если его побеспокоят, он постоит за себя».

Повесть была воспринята как новое слово в осмыслении темы патриотизма и подвига (Комсомольская правда. 1977. 8 июня). Отмечалась глубокая народность произведения, его связь с предыдущим творчеством писателя, с традициями былинного эпоса и русской воинской повести (Подзорова Н. И остаются сыновья // Лит. газета. 1977. 8 июня).

Повесть не раз инсценировалась. Спектакль Вологодского областного драматического театра удостоен Государственной премии СССР. Труппа Куйбышевского (ныне Самарского) академического театра драмы им. Максима Горького с успехом показала спектакль «Усвятские шлемоносцы» в столице. В конце этого спектакля зрители провожали шлемоносцев, уходящих со сцены, стоя… Шел спектакль и в Центральном академическом театре Советской Армии, в Москве. Одну из лучших постановок «Усвятских шлемоносцев» осуществил Курский драматический театр им. А. С. Пушкина (режиссер В. Гришко). Режиссер А. Сиренко поставил по повести кинофильм «Родник» (Мосфильм, 1982), в 1982 г. на 3-м фестивале молодых кинематографистов Москвы он получил награду за лучшую режиссерскую работу и лучший сценарий, а год спустя — премию Ленинского комсомола.

Повесть переведена на немецкий, болгарский, эстонский и украинский языки. Писатель Виктор Политов сказал о ней: «Для России-матушки это действительно священная книга, которую надо издать в переплете с золотыми застежками. Это наши святцы…»

Фагот, с. 159—187

Впервые опубл.: Москва. 2002. № 5.

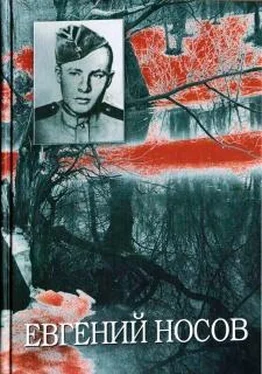

Этот последний свой рассказ Евгений Иванович писал по просьбе редакции журнала «Москва» ко Дню Победы, 9 мая, о котором он когда-то так проникновенно поведал в «Красном вине победы». Вышел из печати рассказ уже после смерти автора.

Тысяча верст, с. 188—195

Впервые опубл.: Молодая гвардия (Курск). 1961. 9 дек.

Фронтовые кашевары, с. 195—199

Впервые опубл.: Курская правда. 1975. 1 мая. 9 мая 1985 г. под названием «Дымила кухня на колесах…» опубл. в курской газете «Молодая гвардия».

Тяжко приходилось нашим солдатам на фронте — по многу дней без отдыха, под огнем врага. И как же помогали нашим бойцам незаметные на первый взгляд повара, которые изощрялись как могли, чтобы накормить измученных военной работой людей посытнее, получше. Тепло, сердечно, с юморком рассказывает автор о своем герое — поваре Усове.

Синее перо Ватолина, с. 199—221

Впервые опубл.: Москва. 1995. № 5.

Это один из немногих рассказов писателя непосредственно о войне. Это своеобразный реквием, это плач о нашей многострадальной земле, о наших матерях, о наших детях, которые в пять лет становились стариками, о той вынужденной жестокости, которая рождалась из общей беды. Но даже на этих горестных страницах мы чувствуем тепло писательского сердца, его участие в судьбе своей земли, за которую сражался и он.

Переправа, с. 222—226

Впервые опубл.: Молодая гвардия (Курск). 1975. 9 мая.

Читать дальше