« Льва Макаровича хоронили торжественно. Я поднял весь свой класс, мы собрали деньги на венок, ездили… покупать его и возложили на еле видный из-под груды цветов гроб в морской церкви Спиридония в Адмиралтействе. Девочки – я учился в совместном училище – плакали, я, хоть и трудно мне было, крепился. Но потом мама, видя, должно быть, что мне все-таки очень нелегко, взяла и повела меня на какое-то собрание, то ли утренник памяти погибшего Героя, «Первой Жертвы Русской Авиации», – так неточно писали о нем журналисты, как если бы «Русская Авиация» была чем-то вроде разъяренной тигрицы или землетрясения, побивающего свои жертвы.

Все было бы ничего, и я, вероятно, чинно высидел бы и речи, и некрологи, и музыкальное сопровождение. Но устроителям пришло в голову начать церемониал гражданской панихиды с траурного марша, а музыканты вместо обычного, хорошо мне знакомого, так сказать, примелькавшегося шопеновского марша вдруг обрушили на зал могучие, гордые и бесконечно трагические вступительные аккорды Бетховена…

«Марча Фунебра, сулла морте д'ун ароэ…»

И вот этого я не вытерпел. Меня увели домой.

Ах, какая гениальная вещь этот бетховенский марш, как я всю жизнь слышу его при каждой высокой смерти и как всегда его звуки уничтожают все перед моими глазами и открывают комендантское поле, лес на горизонте, низкое солнце и листом бумаги падающий к земле самолет…»

В 1921 году Николай Морозов, впоследствии ученый, почетный член АН СССР, написал в правительство:

«… Я принимал близкое участие в возникновении русской авиации: мой крестный отец в ней Мациевич, погибший на моих глазах…

Если есть практическая возможность к созданию воздушного флота, я с величайшим усердием взялся бы за воссоздание научного воздухоплавания и принялся бы за организацию ряда научных полетов.

Вопрос этот настолько важен, что, если и Вы разделяете мнение о необходимости скорейшего устройства воздушного флота, не уделите ли мне четверть часа для личного разговора…»

Уже 1 февраля 1921 года Морозов сообщил, что он с руководителями РВСР и Воздухфлота составили «обрис будущих действий по созданию воздушного флота» Советской республики.

Когда советские конструкторы и судостроители приступили к созданию авианосных кораблей, были учтены и ранние разработки Мациевича. Конечно, на более высоком техническом уровне, но претворились в конструкции его предложения о «навесной палубе», «подъемных механизмах», извлекающих из трюма самолеты, и «лебедке, выстреливающей аппарат с нужной скоростью».

…Если бы вы знали

как страстно иногда хочется

увидеть родину, навестить могилу отца

в Киеве…

И. И. Сикорский

Мальчик спал, безмятежно раскинув руки. Их тонкие кисти свешивались с неширокой постели. Если через открытое окно, выходящее в шумевший листвой сад, посмотреть на мальчика, то в сумраке комнаты могла пригрезиться светлая птица, опустившая крылья. Мальчик спал и видел цветной сон. Он шел по узкому коридору.

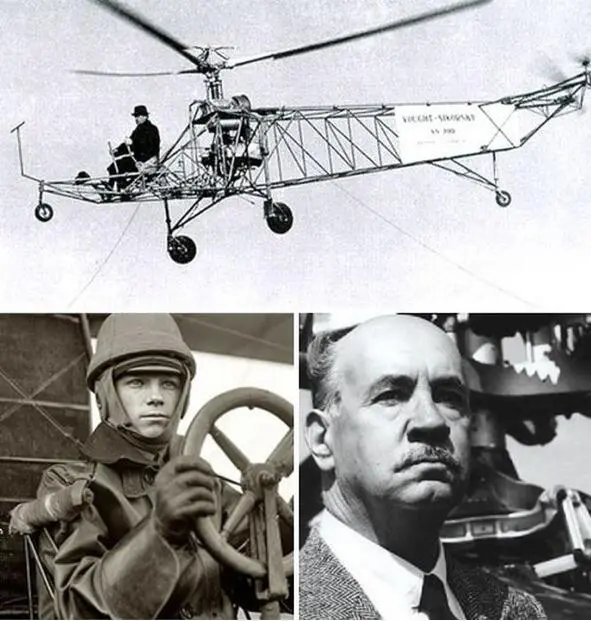

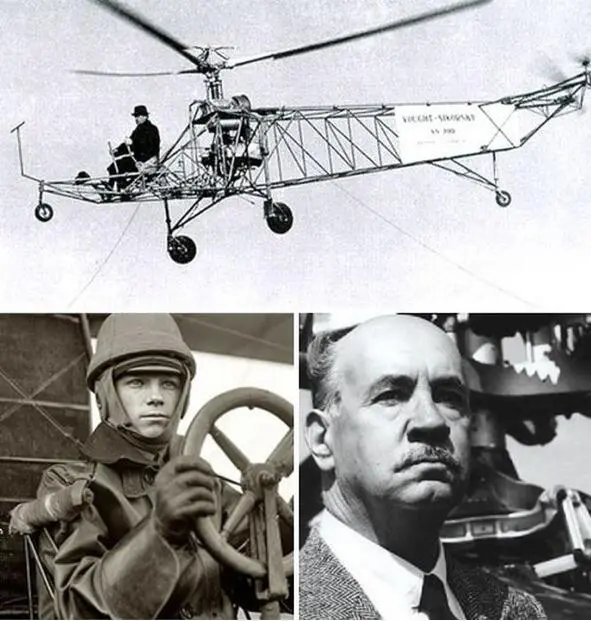

(верхнее фото) Вертолёт И. Сикорского. (внизу слева направо Игорь Сикорский в 19 лет. Русский и американский авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский.

Под плафонами, излучающими мягкий голубоватый свет, блестели светло-коричневые двери. Он шел по чудесному ярко-малиновому ковру, и пол под ногами слегка вибрировал, как палуба судна от работы машин или от хода по мелкой волне. Но мальчик был убежден, что он не на пароходе, а на борту огромного летящего корабля. Мальчик открыл дверь роскошного салона, увидел его великолепие, но войти не успел… проснулся.

Утром за завтраком мальчик сказал:

– Папа, сегодня ночью я летал по небу на большом-большом корабле! – И поведал о сне.

– Растешь, Игорь! В твоем возрасте все летают во сне, – улыбнулся отец. – Человек еще никогда не создавал удачного летательного аппарата, и вообще это несбыточно.

Отец имел основания мыслить именно так, потому что разговор происходил в 1900 году, когда сыну его, Игорю Сикорскому, исполнилось только 11 лет. Он даже предположить не мог, что уже в 1913 году Игорь Иванович, двадцатитрехлетний инженер, будет признан выдающимся русским авиаконструктором и авиаспортсменом.

В 1910 году журнал «Вестник воздухоплавания» опубликовал короткую заметку:

Читать дальше