На барскую ты половину

Ходить с поклоном не любил,

И скромную свою судьбину

Ты благородством золотил,

Врагам был грозен не по чину,

Друзьям ты не по чину мил!

В своей «Записной книжке» Вяземский увековечил дружескую «песнь». В ней рассказывалось о том, как «празднует свои потехи семья пирующих друзей». «Бородинскому бородачу» в «песне» отведено особое, почетное место:

Денис! Тебе почет с поклоном,

Первоприсутствующий наш.

Командуй нашим эскадроном

И батареей крупных чаш.

Далее в песне прославлялись острый ум и красноречие гусара:

Ты – партизан не меньше бойкий

В горячей стычке острых слов...

Давыдов печатал свои стихи в альманахах «Полярная звезда» и «Мнемозина», издаваемых декабристами. С некоторыми из них он состоял в дружестве, скажем, с Ф.Н. Глинкой, М.Ф. Орловым, А.А. Бестужевым-Марлинским, А.И. Якубовичем, хотя и не входил ни в одно из тайных обществ.

А. Бестужев-Марлинский в статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» заметил, что «амазонская муза Давыдова говорит откровенным наречием воинов, любит беседы вокруг пламени бивака и с улыбкой рыщет по полю смерти. Слог партизана-поэта быстр, капризен, внезапен. Пламень любви рыцарской и прямодушная веселость попеременно оживляют оный».

Денис Давыдов был сторонником конституции и уничтожения крепостного права. Лихого гусара возмущали жестокая муштра, шагистика, телесные наказания – словом «гатчинская система» в армии. Он поражался, как мог Александр I так быстро «забыть» подвиги, которые свершили армия и народ в столь страдную для нашего Отечества годину на поле брани и заменить участников войны 1812 года пустыми и надменными «гатчинцами».

В знаменитой Военной галерее Зимнего дворца среди трехсот тридцати двух портретов, посвященных героям войны 1812 года, почетное место отведено и Денису Давыдову.

В 1834–1836 годах Пушкин часто бывал в Зимнем дворце, любил посещать Военную галерею, со стен которой смотрит сам роковой 1812 год, и на века воспел ее в стихотворении «Полководец»:

У русского царя в чертогах есть палата:

Она не золотом, не бархатом богата,

Не в ней алмаз венца хранится за стеклом,

Но сверху донизу, во всю длину, кругом,

Своею кистею свободной и широкой

Ее разрисовал художник быстроокий.

Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,

Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,

Ни плясок, ни охот, – а все плащи, да шпаги,

Да лица, полные воинственной отваги.

Толпою тесною художник поместил

Сюда начальников народных наших сил.

Покрытых славою чудесного похода

И вечной памятью двенадцатого года.

Нередко медленно меж ними я брожу

И на знакомые их образы гляжу,

И, мнится, слышу их воинственные клики...

Николай Языков, высоко почитавший талант стихотворца-гусара и принимавший близко к сердцу его радости и печали, пророчил его стихам бессмертие:

Не умрет твой стих могучий,

Достопамятно-живой,

Упоительный, кипучий

И воинственно-летучий,

И разгульно удалой.

Однако сам поэт считал себя прежде всего воином: «Мир и спокойствие – и о Давыдове нет слуха, – писал он, – его как бы нет на свете, но повеет войною – и он уже тут, торчит среди битв, как казачья пика». О своей роли в Отечественной войне он говорил с присущей ему скромностью: «...я считаю себя рожденным единственно для рокового 1812 года, но рожденным подобно тому рядовому солдату, который в дыму и сумятице Бородинской битвы, стреляя наудачу, убил десяток французов. Как ни мало употребил он на то знания и дарования, при всем том судьба определила его уменьшить неприятельскую армию десятью человеками и содействовать общему ее истреблению своим товарищам».

В стихотворном послании Евгения Баратынского выражена дань глубокого уважения стихам и воинским подвигам старшего по возрасту друга:

...Не мне,

Певцу, не знающему славы,

Петь славу храбрых на войне.

Питомец Муз, питомец боя,

Тебе, Давыдов, петь ее.

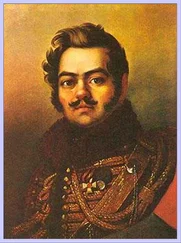

Художники – Доу, Лангер, Орловский, Афанасьев, Гампельн – запечатлели его доблестный воинский образ на своих полотнах.

Орловский изобразил вожака партизан верхом на добром коне, с черной окладистой бородой и черкесской шашкой на бедре, возле походного бивака на опушке леса – словом, «в бурке на плечах, в косматой шапке кабардинской». Доу воспел его «своею кистью свободной и широкой» лихим гусаром, в мундире, расшитом золотом, с огнем в больших умных глазах, с залихватски закрученными вверх усами, с седой, как у луня, прядью над широким лбом.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу