Теперь стрельба кончилась, эффектные страницы розыска дописаны. Наступила пора черной работы. Но Куц был мастером ее. Он охотно предоставлял стрельбу другим, сам же больше всего уважал в себе способность к черновой, невидной, невыигрышной работе.

Теперь, медленно, тщательно, по одной фамилии восстанавливал он список рабочей дружины. Он понимал, что пролетарий, ощутивший в руке тяжесть оружия, никогда не забудет этого. Поэтому надлежало выявить всех. Всех, кто принял решение вооруженным путем ниспровергать…

Блинов вспоминал. И однажды вспомнил молчаливого бородатого человека — Геннадия Салаева.

Ничего не стоило установить, что Салаев происходит из поселка Черноозерье.

До зари на все голоса ярилась пурга. То заходилась шакальим лаем, то далеким похоронным отпеванием терялась в тайге.

К утру все стихло. Пал на землю сильный мороз. В белесое небо выкатилось ядреное желтое солнце. На плоской кровле стайки [4] Сарай для скота (забайкальск.) .

мальчишки играли в снежки, стараясь сбить друг друга вниз, в сугроб, полосатый от светотени. Вдруг что-то переменилось: как воробьи на брошенный корм, дети сбились в кучу, головы повернуты в одну сторону. Подпрыгивая, чтобы лучше разглядеть что-то там, в ясной, морозной дали, они забыли об игре.

Геннадий Иванович вышел на крыльцо.

— Дяденька, казаки скачут… За увалом не видать, сейчас выедут!..

Салаев вскочил в избу, крикнул Курнатовскому, чтоб собирался мигом. Сам стал выводить коней — минуты падали тяжелые, словно камни…

Расчет у Салаева был простой, даже не расчет, а мгновенно принятое решение: пока солдаты будут шарить в поселке, добраться до заимки к знакомым людям. А там тайга рядом. Укроет. Защитит.

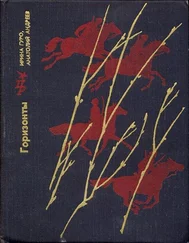

Кони ветром вынесли за околицу, легкие розвальни скользили по наледи, — снег с дороги сдуло, словно и не было пурги, только маленькие смерчи возникали посередине дороги и разбегались по обочинам. И тихо среди дня меркло солнце.

— Однако, запуржит снова, — проговорил Салаев, и опять слова его были надежны и добротны, имели значение сами по себе, не зависели от того, что за спиной были солдаты, а впереди где-то — пурга-спасительница.

Но и вправду уже сливались в близкой перспективе земля и небо, и жидкий желтоватый свет, как перед затмением солнца, прижимался к земле, а вверху накоплялась серая муть, и все быстрее конский бег, и резче ветер в лицо, а позади курится дорога, будто пылью, и с увала в распадок, и снова на увал — так, может, и вправду вынесет из беды!

Забытая, казалось, утраченная навсегда жажда жизни, боя, счастья овладела Курнатовским от этого бега по мглистой дороге, от тихого посвиста бородатого человека рядом. Странное, не соответствующее минуте чувство своей удачливости, полноты существования вопреки всему возникло в нем. «Да что же это я? Ведь это конец! Ну и что же? А жизнь-то какая позади! Все в ней было, все, о чем мечталось в юности! И даже сейчас, в эти, вероятно, последние мгновения, мне дана еще дружба и, во всяком случае, еще один бой. И даже если на этот раз все будет кончено, то не кончается жизнь, за которую ты сложишь голову!..»

Так смутно, путано думал он и так тесно сливался с мерзлой дорогой, теперь стремительно сбегающей в распадок, и с ощутимо приближающейся тайгой, и с ветром, все выше закручивающим султаны сухого снега, словно давно длился этот бег…

Погоня обнаружилась сначала в виде серого облака. Потом очертания его определились, внутри него разбегались и вновь соединялись более темные пятна.

Потом ясно увиделись фигуры всадников, низко наклонивших к луке черные косматые папахи. А лиц еще не видно: только косматые черные папахи и тела лошадей, слитые вместе, — кентавры…

Теперь было уже время. Курнатовский взвел курки револьверов.

2

Прежде всего пришло ощущение движения. Движение было непонятным: то ли вокруг него, то ли вместе с ним. Безмолвное вначале, оно медленно стало обрастать звуками: стук неравномерный, перемежающийся как бы с длинными вздохами. И еще монотонное, негромкое жужжание, словно пение прялки. Позже вернулось зрение, поле его было страшно ограниченно: часть вагонных нар, еще меньший кусок мутного окна с решеткой, две ноги в пимах, повисшие над полом, словно пимы были на ногах ребенка или карлика. Действительность дробилась на частицы, не связанные между собой.

Потом возникло воспоминание: копыта вздыбленного коня — одна подкова стерта почти начисто, брюхо мокрое, с плешиной справа… И все. Дальше ничего не было.

Читать дальше