Вот так он скакал бы в Тибет.

В Тибет, куда он так хотел повести свое войско.

В Страну снегов, сверкающих, как драгоценные рубины, под красным ослепительным солнцем рассвета.

Он скакал туда, где кучей малой, людским бушующим морем катились, мешая сквернословие и языки, коней и повозки, ружья и тачанки, обозы с провизией и телеги со свернутыми в валики юртами части его Дивизии – туда, к Толе, к реке, к текучей, как время, воде. Неужели же и монгольский дивизион не верен ему?! Неужто все – уже на стороне Виноградова?! На стороне Рубо?!

А Резухин?! Где Резухин?!

Проклятье, верно, они убили Резухина… Да, скорей всего… Как же он не слышал выстрелов?!.. Казаки, подстрекаемые восставшими офицерами, запросто могли зарубить Резухина саблями…

Он скакал к Толе. Копыта кобылы Машки стучали по каменистой дороге. На миг он вспомнил о живой, настоящей Машке. «Она – в своей юрте. Бедняга! Они не пощадят ее. Я благоволил к ней. В такой военной каше баба – пожива мужиков. Они растерзают ее, озверев. А эта… красотка… эта, Терсицкая?..»

Прочь мысли о бабах. Вот оно, его войско, изменившее ему.

К ним. Туда. Ближе. Еще ближе. Не бойся.

Копыта стучат по закаменелой от мороза дороге.

ЭТО ОНИ БОЯТСЯ ТЕБЯ. ВИДИШЬ, ОНИ НЕ СТРЕЛЯЮТ.

– Кто здесь?! Какая сотня?! – зычно крикнул он. Его голос раскатился по долине Толы. Рассвет набирал силу. Красное зарево кровью заливало широкие небеса.

Раскосое лицо в рассветной дымке. Каменное лицо Востока.

«Восток, я так люблю тебя. Я так любил тебя. Ты изменил мне, Восток».

– Очиров! Командир Бурятского полка!

Каменные губы раскрылись.

– Я.

Без «высокопревосходительства». Без «генерала». Без «барона». Без «господина Унгерна».

Это холодное «я» сказало ему больше, чем все унылые предсказания лам.

Вот сейчас он поверил. Все было настоящее. И предательство; и рассвет; и гибель.

– Очиров! Приказываю тебе вернуть полк в лагерь!

– Нет, – снова разлепились ледяные губы. – Не верну! Никто не вернется назад! Мы и мои люди пойдем на восток. Мы не пойдем с тобой ни в Тибет, ни в Россию. Мы пойдем на родину, в родные кочевья. У нас есть родина, слышишь?! Мы больше не хотим умирать! Мы не хотим умирать за то, за что хочешь умереть ты!

Унгерн облизнул губы. Ветер налетел и заморозил их. Слова смерзлись в глотке. «Каждый должен жить на своей земле, он прав. Где твоя земля?! Где твоя родина, барон?!»

– Вы должны продолжить поход! – Его голос камнями катился вдоль по дороге, падал в Толу, грохотал в стремительно розовеющем небе. – Если вы одни пойдете на восток – вы умрете от голода! Вы будете жрать собак! Охотиться на кошек! Вы будете жрать друг друга! Красные перебьют вас всех! Всех! Всех до одного!

Люди молчали. Кони молчали. Небо светлело, ярчело, солнцу уже не терпелось родиться.

Никто не выстрелил в него. Все слушали его.

И он хлестнул кобылу плетью.

И он поскакал на белой лошади перед своими войсками – высокий, как пожарная каланча, надменный, как король, жестко прикусив властный рот, и полы желтой княжеской курмы с зашитым в складки ядом развевались над лошадиными боками, и Георгиевский крест блестел тусклым мертвым серебром в призрачном рассветном свете.

И солдаты глядели на него – на своего генерала: ободранные, вшивые, с заштопанными локтями продранных грязных тырлыков, с плохо намасленными винтовками, еле державшимися на сутулых плечах на изгрызенных полевыми мышами ремнях – на него, закусившего губы в последней ярости, бледного, страшного, с лицом цвета сугроба, с белыми глазами, бешено горящими, как две свечи горят в пустом черепе, когда малые дети играют в привидения. И офицеры глядели, выпрямившись, положив руки на оружие на поясах.

И все молчали. И никто не стрелял. И всех объял последний страх. И он скакал, выбивая копытами искры из мерзлых камней, и резко крикнул, продолжая скакать, не остановясь ни на миг, словно устраивая последний смотр своим изменившим войскам:

– Доктор Сироткин! Поворачивайте в лагерь госпиталь и всех раненых! Они же умрут в дороге!

Молчание. Небо светлеет все сильнее. Свет ясный. Свет нестерпимый.

– Владимир Рерих! Я приказываю вам повернуть обоз!

Темные глаза Рериха вплыли в его глаза, как две медленных рыбы – к ледяной кромке проруби. Эти глаза все знали о нем. О его жажде Предвечного Азийского Царства. Рерих, колдун… Ты, обозник! Неужели ты знаешь взаправду, где сияет моя Шам-Ба-Ла?!

«Знаю, – ясно сказали глаза, – знаю, и в память твою, генерал, ее буду всю жизнь петь и искать».

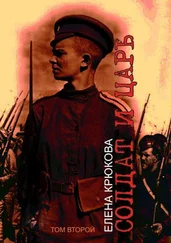

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу