В этом отношении характерен эпизод с антисемитским выступлением Кирилла.

Александрийские евреи уже со времен птоломеев пользовались рядом существенных льгот и известным самоуправлением, что, однако, не мешало Александрии быть одним из центров античного антисемитизма и даже погромных выступлений против еврейского населения. Правящие александрийские круги всегда умело пользовались этими антисемитскими выходками в своих собственных интересах, и их достойным наследником в этой почтенной деятельности оказалась христианская церковь. Без всякой санкции со стороны императорской власти христианский епископ повел фанатических монахов и городскую чернь на приступ еврейского квартала Александрии, который был разграблен, а захваченное имущество было разделено между ревнителями веры. Несомненно, что этот погром носил демагогический характер, что религиозный фанатизм александрийских христиан был использован Кириллом для того, чтобы сделать богатое еврейство ответственным за нужды александрийского простонародья.

Характерны и последствия этого «геройского» поступка. Когда префект Египта, Орест, пожаловался на самоуправство Кирилла императорскому правительству, то науськанная архиепископом банда нитрийских монахов чуть не расправилась с префектом на улице. Захваченный на месте преступления монах Аммоний был казнен по приказания Ореста, но под новым именем «Таумасия» – «удивительного» – был причтен к лику мучеников Кириллом. Вся эта антисемитская инсценировка была достойной увертюрой к растерзанию Ипатии. Нельзя, конечно, сказать, что Кингсли симпатизирует этим подвигам Кирилла, но весь этот эпизод изложен им так спокойно и объективно, что эта невозмутимость английского джентльмена и духовного лица приобретает какой-то сомнительный характер.

И тем не менее истина может оказаться сильнее самого автора. Пусть роман Кингсли неглубок, пусть он односторонен и идеалистичен, – сами факты, изложенные в нем, вопиют и рассказывают вполне недвусмысленную повесть о том, как победившее христианство показало черты самой резкой религиозной нетерпимости, фанатизма и ненависти.

Эпоха падения древнего мира и торжества христианства очень бледно освещена художественным творчеством. Это и понятно. Еще так недавно эта область истории была под строгим табу – либо прямого запрещения, либо своеобразного лицемерия. Кингсли, как типичный англичанин викторианской эпохи, не мог, конечно, раскрыть глубокого социального смысла того переворота, который отделяет древний мир от европейского средневековья. Но он имел смелость взять сюжетом своего романа такой исторический эпизод, где самое елейное благочестие было бессильно обелить действия христианской иерархии, хотя сам Кингсли входил в ее ряды. Более того, и сами исторические факты, поскольку они доступны историку, изложены им в их подлинном виде.

И эти упрямые факты – слабость государственной власти, рост церковной тирании, погромные действия христианского святого, жуткая сцена умерщвления Ипатии – сами по себе таковы, что почти не требуют комментариев и до сих пор оказывают должное действие на всякого, кто ознакомится с ними. Сентиментализм Кингсли в изображении «подлинного» христианства, его христианские настроения в обрисовке созданных его художественной фантазией лиц объясняются его социальным положением и по своей некоторой наивности легко могут быть вскрыты при аналитическом отношении к роману и его автору.

Всякий исторический роман есть сложный результат двух слагаемых: во-первых, эпохи, в которой жил автор, и его положения в ней, и во-вторых, эпохи, описываемой в романе. А в восприятии такого романа действует еще третий фактор – эпоха, к которой принадлежит сам читатель и общество, в котором он живет.

Именно наш современник обладает всеми данными для того, чтобы оценить правильно факты, изложенные Кингсли, отношение автора к ним и, что еще важнее, установить свое собственное отношение и к этим фактам и к их сюжетной расстановке.

Проф. П. Преображенский

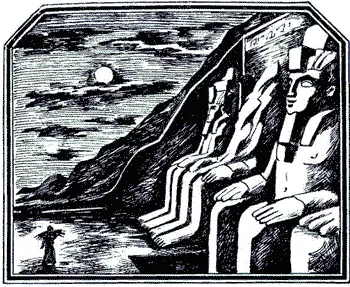

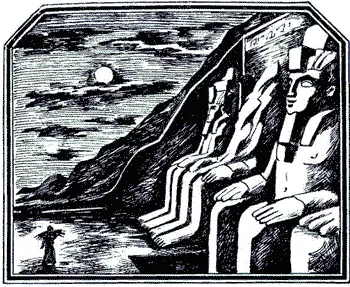

Это было в 413 году христианского летоисчисления, за триста миль от Александрии. На склоне невысокой цепи скал, окруженных песчаными наносами, сидел молодой монах Филимон. Позади него расстилалась безжизненная, беспредельная пустыня, тусклый цвет которой отражался в прозрачном голубом небе. У его ног струился песок, заливая необъятными желтыми потоками лощины и холмы; порой, когда поднимался легкий летний ветерок, песок окутывал бурыми дымчатыми облаками всю окрестность. На гряде утесов, сгрудившихся стеной над узкой котловиной, виднелись кое-где высеченные в камне гробницы и огромные старые каменоломни с обелисками [6]и незаконченными колоннами, так и оставшимися в таком виде, в каком их бросили рабочие много веков тому назад. Вокруг них кучами лежал песок; кое-где он покрывал их верхушки словно инеем. Повсюду царило безмолвие и запустение: это была могила мертвого народа в умирающей стране.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу