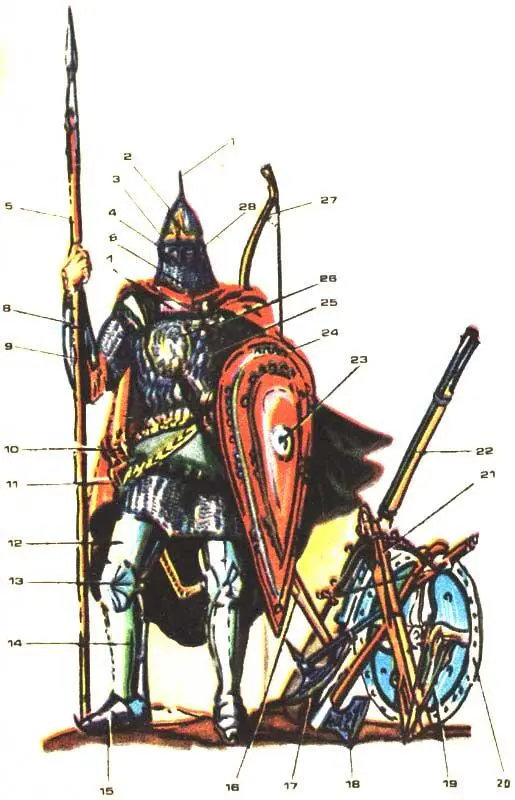

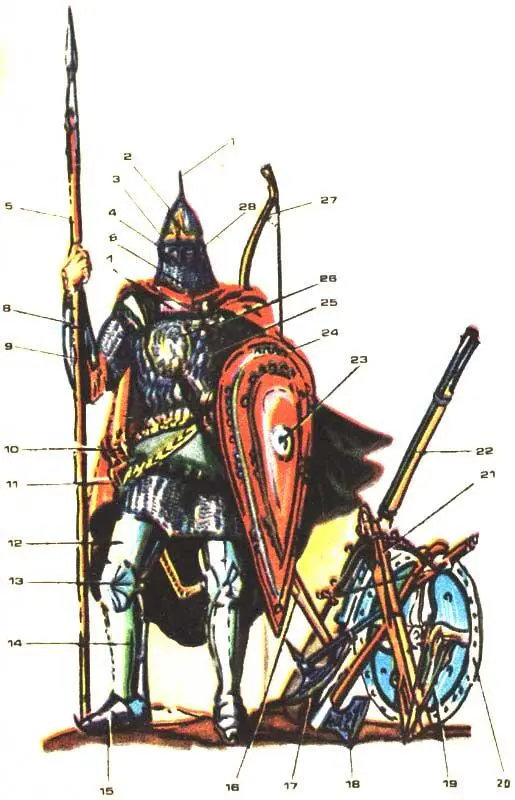

Великолепные бойцы русской кованой рати, удар которых решил исход Куликова побоища, заслуженно считались лучшими витязями средневековья.

На рисунке показано их основное вооружение: 1 — алый еловец; 2 — шлем из булатной стали; 3 — козырек; 4 — стальная личина; 5 — копье; 6 — кольчужное забрало; 7 — стальное ожерелье; 8 — внутренняя часть наручей; 9 — внешняя часть наручей; 10 — стрелы; 11 — колчан; 12 — стальные набедренники; 13 — стальные наколенники; 14 — поножи; 15 — стальной латный сапог; 16 — меч; 17 — секира; 18 — боевой топор; 19 — стрела , самострела; 20 — круглый щит; 21 — самострел; 22 — ручница (пищаль); 23 — стальной умбок в центре щита; 24 — миндалевидный щит; 25 — пластинчатый доспех (толстые стальные латы); 26 — грудное зерцало; 27 — лук; 28 — науши шлема.

Русь выставила против Мамая 24 тыс. ратников тяжеловооруженной пехоты городовых полков, пополненных крестьянами-добровольцами, и около 12 тыс. конных витязей. Дмитрий Иванович целиком исполчил (собрал почти все конные княжеские дружины и пешие городовые полки) Московское великое княжество и Владимиро-Суздальскую землю, частично — Северную и Северо-Западную Русь. Кроме московских, ростовских, суздальских, белозерских, серпуховских, кашинских витязей, в битве участвовали псковичи, смоляне, брянцы, трубчевцы, стародубцы, конный литовский отряд и небольшая дружина новгородских ушкуйников. На Куликово поле пришли лучшие рыцари Европы — русские витязи кованой рати — тяжеловооруженные конники в прочных латах из булатной стали на доспешных конях. К седлам витязей приторочивались дальнобойные самострелы, выпускавшие железные стрелы на 800-1000 м, в то время как ордынский лук, по моим сведениям, поражал лишь на расстоянии 150-200 м. Каждый русский витязь в совершенстве владел приемами метательного и рукопашного боя, привычно чувствовал себя в тяжелых латах — ведь военному делу его учили с трехлетнего возраста! Знаменитый Засадный полк состоял именно из таких воинов-профессионалов, такие же бойцы кованой рати защищали оба крыла русского воинства, а потом замкнули железное кольцо вокруг вражеских полчищ и покончили с ними, полностью изрубив их.

Большой полк и вплотную примыкавший к нему Передовой полк состояли из пеших ратников городовых полков-ополченцев, однако... превосходно обученных военному делу. Горожане-ремесленники, торговцы и крестьяне пригородных сел вопреки общепринятому мнению обладали отменным холодным оружием и, говоря современным языком, ежегодно проходили двух-трехмесячные «лагерные сборы». Они и в мирное время разделялись на десятки, сотни и тысячи, возглавлялись постоянными командирами и по сигналу тревоги быстро занимали известные им места на городских стенах или для похода — в пешем строю.

На вооружении пеших латников состояли самострелы, мечи, топоры, копья; латы и кольчуги с наручами, металлические перчатки, набедренники, наколенники и поножи, латные сапоги, шлемы со стальными личинами, червленые миндалевидные щиты. Центр русского боевого порядка на Куликовом поле был предельно плотен: шесть стальных рядов Передового и девять Большого полков, причем в передних рядах стояли отменные стрелки. Они и «открыли огонь», как только ордынцы двинулись в атаку. Каждые восемь секунд рвали воздух залпы из 4-6 тыс. самострелов, а ведь в зоне их действия вражеская конница находилась не менее 10 мин., неуклюжая 50-рядная пехота с генуэзскими наемниками в челе — не менее 25 мин. А тех, кому удалось прорваться к Передовому отряду, встретила стальная щетина копий.

Таким изобразил советский художник К. Васильев одного из русских витязей, участника Куликовской битвы.

Невероятно? Что же, обратимся к летописи: «Богатыри русские и хоругви их, аки живы пашутеся, и доспехи их русские, как вода во все ветры колебающиеся. А шеломы на главах их, аки утренняя заря во время ведра светящееся и яблоцы шеломов их, аки пламя огненное» . Ничего не скажешь, великолепная картина, но, обратите внимание, о лапотниках с рогатинами ни слова!

«Техника — Молодежи» № 9 за 1980 г.

1352 год.

Эпидемия чумы в 1352 году охватила всю Европу и Русь. Считают, что погибло более 24 миллионов человек.

Читать дальше