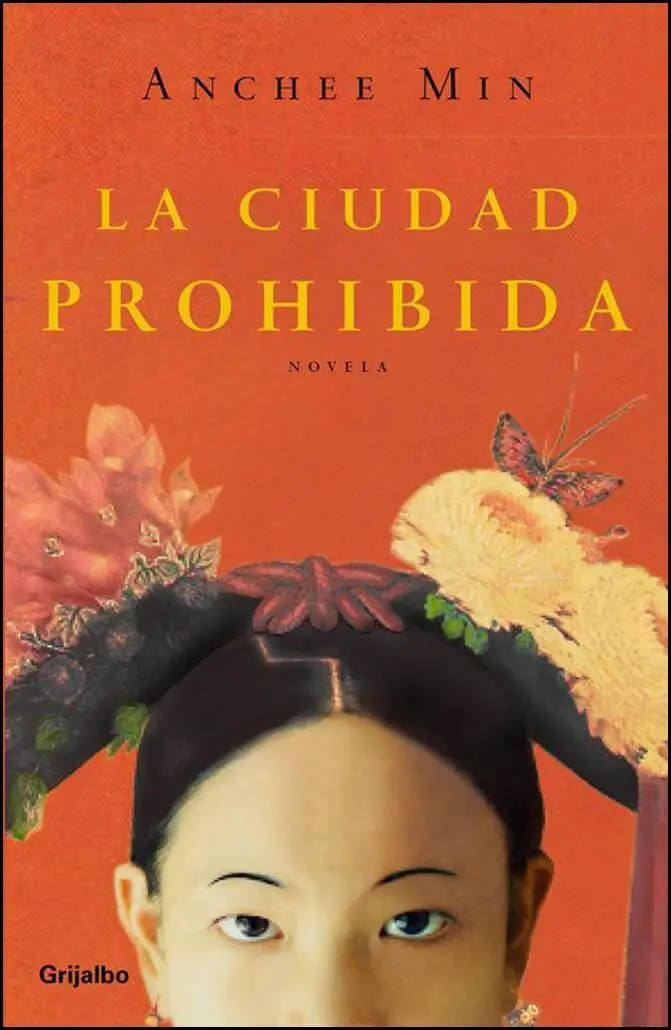

Anchee Min

La Ciudad Prohibida

Uno de los ancianos sabios de China predijo que «China sería destruida por una mujer». La profecía se acerca a su cumplimiento.

DOCTOR GEORGE ERNEST MORRISON,

corresponsal del Times de Londres en China,

1892-1912

[Tzu Hsi] demostró ser bondadosa y ahorradora. Su reputación había sido intachable.

CHARLES DENBY,

enviado americano a China, 1898

[Tzu Hsi] era un genio de maldad e intriga.

Libro de texto chino (publicado 1949-1991)

Lo cierto es que nunca he sido un genio en nada. Me da risa cuando oigo decir a la gente que desde muy temprana edad yo quería gobernar China. Mi vida la modelaron fuerzas que ya estaban activas antes de que yo naciera. Las conspiraciones de la dinastía eran ancestrales, y hombres y mujeres se vieron inmersos en feroces rivalidades mucho antes de que yo entrara en la Ciudad Prohibida y me convirtiera en concubina. Mi dinastía, la Qing, estaba condenada desde que perdimos las guerras del Opio contra Gran Bretaña y sus aliados. Mi mundo fue un exasperante espacio ritual, donde solo tenía privacidad en mi imaginación. No ha transcurrido un solo día en que no me haya sentido como un ratón huyendo de una trampa tras otra. Durante medio siglo fui partícipe de la elaborada etiqueta de la corte con todos sus meticulosos detalles. Soy como un cuadro de la galería de retratos imperiales; cuando me siento en el trono, mi aspecto es cortés, agradable y plácido.

Ante mí se tiende una cortina de gasa: un velo translúcido que separa simbólicamente a la mujer del hombre. Para protegerme de las críticas escucho, y hablo poco. Instruida a conciencia en la sensibilidad masculina, comprendo que una simple mirada perspicaz molestaría a consejeros y ministros. A ellos les amedrenta la idea de que una mujer sea el monarca. Los príncipes celosos albergan viejos temores hacia las mujeres que se entrometen en la política. Cuando mi marido murió y me convertí en la regente temporal de nuestro hijo de seis años, Tung Chih, contenté a la corte al recalcar en mi decreto que el poder recaía en Tung Chih, no en su madre.

Mientras los hombres de la corte buscaban impresionar a los demás con su inteligencia, yo ocultaba la mía. Mi labor al frente de la corte ha sido una lucha constante contra consejeros ambiciosos, ministros aviesos y generales al mando de ejércitos que jamás contemplaron batalla alguna. Y todo esto durante más de cuarenta y seis años. El verano pasado caí en la cuenta de que me había convertido en una vela consumida en una sala sin ventanas: mi salud se deterioraba y comprendí que tenía los días contados.

Últimamente me he obligado a levantarme al alba y conceder audiencia antes del desayuno. He mantenido mi estado en secreto. Hoy estaba demasiado débil para levantarme. Mi eunuco An-te-hai ha venido a apremiarme. Mandarines y autócratas me aguardan postrados con las rodillas doloridas en el salón de audiencia. No están aquí para tratar los asuntos de Estado que se plantearán después de mi muerte, sino para presionarme con el fin de que nombre heredero a uno de sus hijos.

Me duele admitir que nuestra dinastía está agotada. En estos tiempos no puedo hacer nada a derechas. Me he visto obligada a asistir a la caída no solo de mi hijo, a los diecinueve años, sino de la propia China. ¿Existe mayor crueldad? Perfectamente consciente de las razones que han contribuido a mi situación, me siento atenazada, al borde de la asfixia. China ha devenido un mundo envenenado con sus propios residuos. Mi ánimo está tan abatido que los sacerdotes de los mejores templos son incapaces de levantarlo.

Y esto no es lo peor; lo peor es que mis compatriotas siguen demostrando su fe en mí y yo, por imperativos de conciencia, debo destruir su fe. En los últimos meses he roto corazones; los he desgarrado con mis decretos de despedida, los he desgarrado contando a mis compatriotas la verdad: que sus vidas serán mejores sin mí. Les he dicho a mis ministros que estoy preparada para entrar en la eternidad en paz, a pesar de las opiniones del mundo. En otras palabras, soy un ave muerta que ya no teme el agua hirviendo.

Estoy quedándome ciega, cuando mi visión era perfecta. Esta mañana me costaba ver lo que estaba escribiendo, pero mi ojo de la mente conservaba su lucidez. El tinte francés hace que mi cabello vuelva a ser lo que era: negro como la noche aterciopelada. Y no me mancha la cabeza como el tinte chino que he usado durante años. ¡Que no me hablen de lo listos que somos comparados con los bárbaros! Es cierto que nuestros antepasados inventaron el papel, la imprenta, la brújula y los explosivos, pero nuestros antepasados también se negaron, dinastía tras dinastía, a construir defensas adecuadas para el país. Creían que China era demasiado civilizada para que a alguien se le ocurriera siquiera desafiarla. Y ahora mira dónde estamos: la dinastía es como un elefante descerebrado que tarda en agotar su último resuello.

El confucianismo estaba equivocado; China ha sido derrotada. El resto del mundo no me ha ofrecido ni respeto, ni justicia, ni apoyo. Nuestros aliados vecinos contemplan cómo nos derrumbamos con apatía e impotencia. ¿De qué sirve la libertad sin honor? Lo que me resulta insultante no es esta intolerable manera de morir, sino la falta de honor y nuestra incapacidad para ver la verdad.

Me sorprende que nadie se dé cuenta de que nuestra actitud en este final es cómica hasta el absurdo. En la última audiencia no pude evitar gritar:

– ¡Soy la única que sabe que tengo el pelo blanco y endeble!

La corte se negó a escucharme. Mis ministros vieron el tinte francés y mi cabello tan bien arreglado como algo auténtico. Golpeando la cabeza contra el suelo, salmodiaron:

– ¡Celeste majestad! ¡Diez mil años de salud! ¡Larga vida a su majestad!

Mi vida imperial empezó con un olor, un olor a podrido procedente del ataúd de mi padre; llevaba muerto dos meses y aún lo transportábamos hacia Pekín, su lugar de nacimiento, para enterrarlo. Mi madre se sentía frustrada.

– Mi marido era el gobernador de Wuhu -dijo a uno de los criados que había contratado para llevar el ataúd.

– Sí, señora -respondió humildemente el jefe de los porteadores-, y deseamos de corazón que el gobernador tenga un feliz viaje a casa.

Por lo que yo recuerdo, mi padre no fue un hombre feliz. Había sido repetidamente degradado debido a sus pobres resultados en la represión de las sublevaciones de los campesinos Taiping. Hasta más tarde no supe que no se le podía echar toda la culpa a mi padre por ello. Durante años China había sido hostigada por la hambruna y las agresiones extranjeras. Cualquiera en la piel de mi padre habría comprendido que era imposible cumplir la orden del emperador de restaurar la paz en el país; los campesinos no concedían mayor valor a su vida que a su muerte.

A una tierna edad fui testigo de las luchas y sufrimientos de mi padre. Nací y me crié en Anhwei, la provincia más pobre de China. No vivíamos en la pobreza, pero era consciente de que mis vecinos habían comido lombrices para cenar y habían vendido a sus hijos para enjugar sus deudas. El lento viaje de mi padre al infierno y los esfuerzos de mi madre para combatirlo constituyeron mi niñez. Como un grillo de largas patas, mi madre intentaba frenar un carruaje que se disponía a aplastar a su familia.

El calor del verano achicharraba el camino. El ataúd viajaba escorado porque los criados que lo llevaban en volandas eran de diferente estatura. Mi madre se imaginaba lo incómodo que debía de sentirse mi padre allí dentro. Caminábamos en silencio y oíamos el repiqueteo de nuestros zapatos rotos contra el suelo. Nubes de moscas rondaban el ataúd. Cada vez que los criados se detenían a descansar, las moscas cubrían la tapa como un sudario. Mi madre pidió a mi hermana Rong, a mi hermano Kuei Hsiang y a mí que espantáramos las moscas, pero estábamos demasiado cansados para levantar los brazos. Habíamos viajado a pie por el norte a lo largo del Gran Canal porque no teníamos dinero para alquilar un barco. Yo tenía los pies llenos de llagas. El paisaje era inhóspito a ambos lados del camino, el agua del canal estaba baja y lodosa; detrás de ella se extendían kilómetros de lomas áridas con unas pocas posadas. Aquellas en las que nos alojamos estaban infestadas de piojos.

Читать дальше