Ce fils d’ Iredj , nommé Manutchehr , venge sa mort, en faisant à ses oncles une guerre où ils périssent: ce dernier trait ne ressemble à rien de connu. Quant aux actions de Manutchehr , pendant son règne de 50 ans, elles ressemblent à celles de Dêïôk et de Kyaxarès . Phraortes est toujours supprimé. Manutchehr, comme Déïokès, rétablit l’ordre public, divise l’empire en provinces, crée des gouverneurs, institue des chefs de bourgade indépendants des gouverneurs, de peur que ceux-ci n’eussent trop de moyens de se révolter: il fait creuser des canaux par tout l’Aderbidjan, c’est-à-dire par toute la Médie ; il élève des remparts autour des villes (allusion aux remparts d’Ekbatane), et se livre uniquement à l’administration: comme Kyaxarès, il est troublé par une irruption de Turks (les Scythes) que conduit Afrasiab: il se réfugie dans les montagnes près de la mer Caspienne; il y est assiégé long-temps inutilement, et finit par expulser les Turks, en négociant avec eux. Il y a deux ou trois successeurs, Nouder , Zou et Kershasp , qui n’ont que des règnes très-courts troublés par Afrasiab, ennemi opiniâtre, vainqueur et possesseur final de la Perse et de tout l’ Iran … Alors s’élève Kê Qobad et la dynastie des Kêaniens , que nous avons vu n’être réellement que la copie défigurée des quatre rois mèdes d’Hérodote: Mahutchehr ne serait-il point le Mandaukès de Ktésias, que plusieurs dialectes prononceraient Mandautchehr ? Et ses insignifiants successeurs seraient des doublures du même Ktésias; en sorte que le système persan établi au temps de cet auteur, serait devenu la base de ces récits parthiques ou pasaniens ; et réellement ils nous présentent le même système de doublement et de répétition que nous avons vu dans Ktésias. En remontant au premier roi de la dynastie Pichedâd, Kéomors lui-même semble en être une preuve nouvelle: tout ce qui en est rapporté convient à Déïokès et à Kê Qobâd . D’abord son titre de Kê est mède, et l’associe aux Kêaniens ; ensuite sa qualité de premier roi , et son épithète de Pishdâd , c’est-à-dire donneur de ( lois ) justes , caractérise spécialement le premier roi mède d’Hérodote.

«Selon Kondemir, 68 Kéomors était né dans l’ Aderbidjan , c’est-à-dire en Médie; ce fut là, et non en Perse, qu’il résida et régna. Il était fils de simple particulier: les habitants du pays éprouvant les tristes effets de l’ anarchie , résolurent d’établir un chef unique , dont la volonté fût la loi générale. Les vertus de Kéomors le firent choisir: on le revêtit de la robe royale, on lui plaça le Tâdj (la tiare) sur la tête. Il fut le premier roi à qui on baisa les pieds. Il érigea des tribunaux de justice; il ordonna de construire des villages et de vivre en société; il inventa (ou introduisit) des fabriques de toile, de draps et de coton. Le bonheur dont jouirent ses sujets, engagea ses voisins, de proche en proche, à le reconnaître aussi pour roi. Plusieurs assurent qu’il fut aussi de la religion des mages. »

Tout cela n’est-il pas exactement ce qu’Hérodote nous a déjà dit 69de Déïokès? La dernière phrase, absurde dans le système persan, qui fait naître Zerdoust bien des siècles plus tard, est au contraire, dans notre système, et lumineuse et vraie.

Désormais il devient superflu d’analyser les quatre successeurs de Kéomors, dont l’un, tué à la guerre, ressemble à Phraortes; il suffira d’avoir démontré que ces prétendues histoires anciennes, compilées par les Perses modernes, ne sont que des copies défigurées des mêmes histoires originales que nous ont fait connaître les écrivains grecs, plus voisins des temps, et plus raisonnables: il est arrivé ici au sens moral, ce qui arrive au sens physique, lorsque d’un tableau ou d’un portrait primitif, l’on fait tirer par des mains peu habiles plusieurs copies l’une sur l’autre: dès la seconde, on voit s’altérer la ressemblance, et à la troisième ou quatrième, le modèle n’est plus reconnaissable que par l’analogie des traits principaux. Malgré tout ce que l’amour des choses nouvelles ou merveilleuses a dicté d’éloges à quelques partisans outrés de la littérature orientale, on peut assurer que, dans le genre historique spécialement, les fruits qu’elle rend ne valent pas, à beaucoup près, la peine qu’ils coûtent. Notre conclusion n’est pas qu’il faille entièrement la négliger; nous pensons, au contraire, qu’une gratitude particulière est due à ceux qui exploitent cette mine pénible et peu abondante; mais nous ajoutons qu’il est nécessaire que, dans le choix des matériaux, ils portent un genre d’esprit très-différent de celui des vrais-croyants , pour qui la critique est un art inconnu. L’article suivant, où nous traitons des Babyloniens , en nous fournissant à chaque pas l’occasion d’exercer cet art, va nous donner de nouvelles preuves de son importance.

DES

BABYLONIENS.

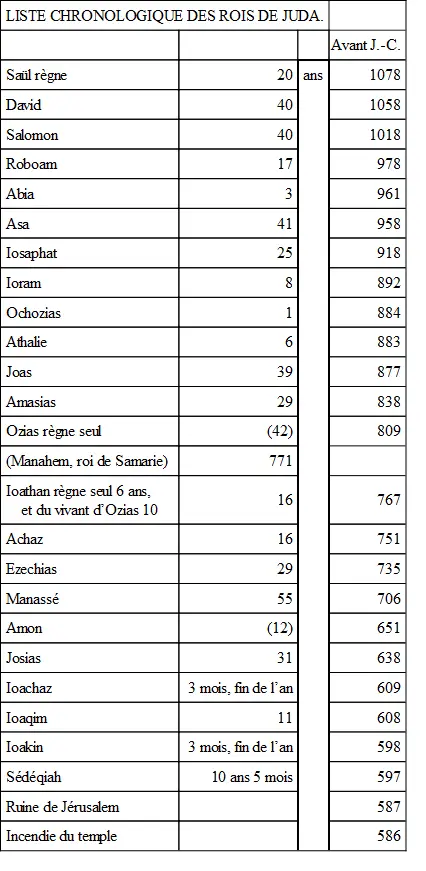

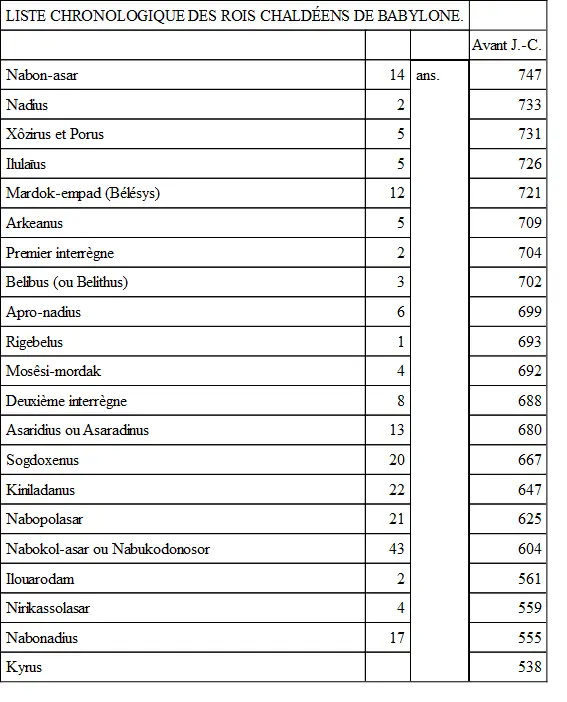

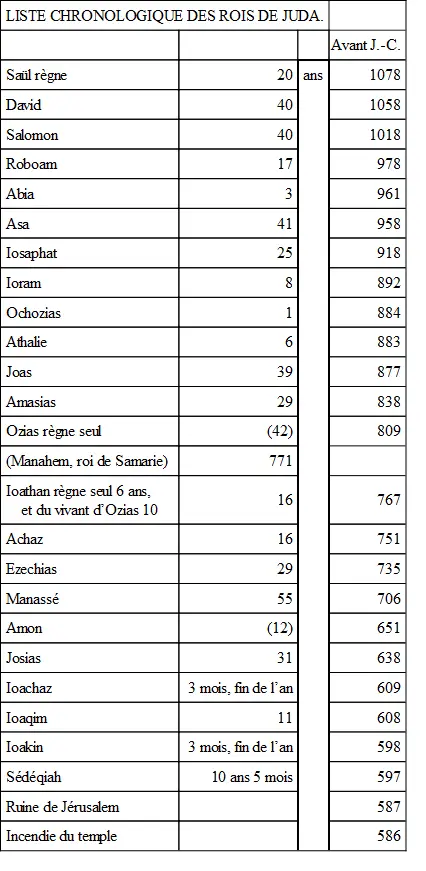

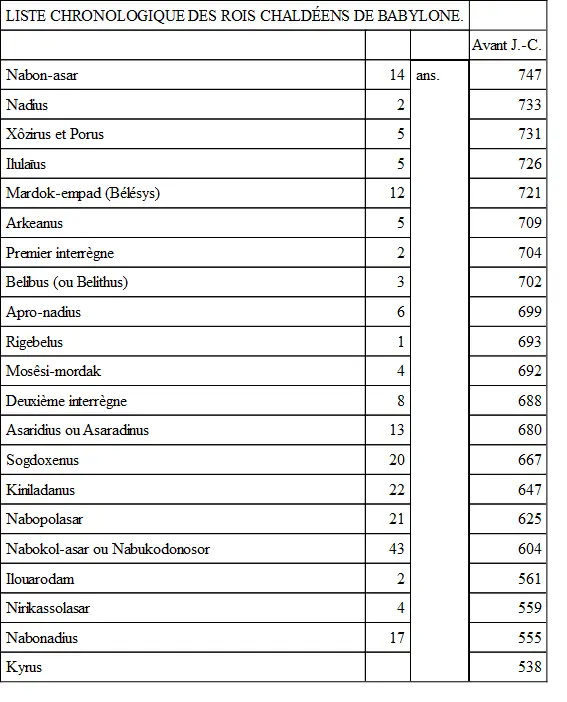

LA chronologie , c’est-à-dire la succession des faits historiques chez les Babyloniens, a toujours été considérée par les savans critiques, comme l’un des sujets les plus épineux et les plus obscurs de l’histoire ancienne: le lecteur va s’en convaincre par le nombre et la complication des difficultés que nous allons passer en revue; nous espérons que sa patience trouvera quelque indemnité dans la concision de notre travail, dans la clarté, et même dans la nouveauté de nos résultats.

Commençons par la fondation de Babylone dont l’époque divise d’opinion les auteurs anciens, comme nous le dit Quinte-Curce 70en cette phrase: «Babylone fut bâtie par Sémiramis, ou, comme la plupart le croient, par Bélus, dont on y voit le palais.»

CHAPITRE I.

Fondation de Babylone

EFFECTIVEMENT, la première de ces opinions est ou paraît être celle de Ktésias, c’est-à-dire celle des livres assyriens, dont cet auteur s’autorise, et qui attribuent la fondation de cette grande cité à Sémiramis, avec des détails empreints d’un cachet particulier d’information locale et même officielle: néanmoins le prêtre babylonien Bérose, homme très-instruit, postérieur d’un siècle seulement à Ktésias, ne craignit pas dans son Histoire des antiquités chaldaïques , présentée au roi Antiochus, de démentir l’écrivain grec, et d’assurer que Babylone avait été fondée par Bélus, dieu ou roi du pays, bien des siècles avant Sémiramis, et cela en invoquant et citant les traditions et les monuments publics de sa nation. Hérodote, de qui nous devions attendre ici quelque lumière, ne nous en fournit aucune; mais un autre historien judicieux et assez souvent bien instruit, Ammien-Marcellin, qui a pu et dû lire Bérose et Ktésias, semble nous donner le nœud de la question quand il dit 71: «Sémiramis entoura de murs Babylone, mais la citadelle avait été bâtie auparavant par le très-ancien roi Bélus.» Ce terme moyen qui concilie les deux avis, se trouve d’ailleurs appuyé par une phrase de Ktésias que l’on n’a pas assez remarquée. Cet historien dit:

Читать дальше