Есть стародавняя история о том, как древний скифский мудрец по имени Анахарсис отправился на корабле из Скифии в Грецию. И спросил его во время плавания некий матрос:

— Скажи, мудрец, велико ли расстояние между жизнью и смертью?

— Ответь мне сначала, какой толщины борта твоего корабля? — спросил Анахарсис.

— Три пальца.

— Вот тебе и ответ на твой вопрос, — сказал мудрец.

Много веков прошло с того плавания, но и поныне расстояние между жизнью и смертью для нас, моряков, меряется толщиной корабельного борта.

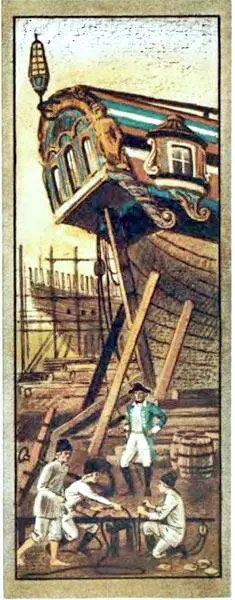

Это теперь у новых кораблей днища зачастую обиты листами меди, чтоб не так сильно обрастали они ракушками и водорослями, чтобы не протекала вода в щели. А во времена нашего плавания только конопатка да смола служили преградой для волн океана.

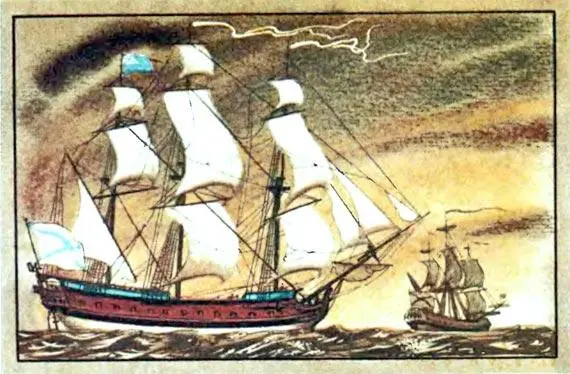

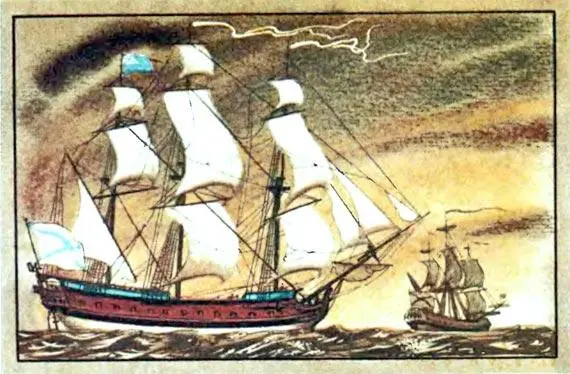

Среди всех созданий рук человеческих парусный военный корабль, быть может, самое сложное. Что рассказать тебе о нём?

Корпус корабля покрыт снаружи обшивкой из плотно пригнанных досок. Внутри него, подобно этажам в доме, расположено несколько палуб. Там хранится припас: и еда, и вода, и парусина, порох, ядра — всё, необходимое для жизни, для плавания, для войны.

На палубах спят и матросы, а их на большом корабле более полутысячи, иначе не справиться с огромными парусами.

По бортам расположены пушки, их на кораблях по шестьдесят и больше. Установлены они на лафетах, а лафеты прикованы цепями к бортам, иначе во время качки или при отдаче после выстрела орудие может сорваться с места и наделать немало бед. Бьют наши пушки шагов на сто — сто пятьдесят. (Хотя ты понимаешь, конечно, что по морю никто не шагает и моряки меряют расстояние другими мерами.) Но чтоб нанести врагу наибольший урон, суда в бою сходятся на расстояние в пятьдесят — шестьдесят шагов. Страшен бывает тогда удар бортовой артиллерии!

Высоко в небо уходят корабельные мачты из лучших, отборных сосен. Поперечины — реи поднимают вверх пеньковые просмолённые снасти, на них натягивает ветер громадные белые полотнища парусов. «Трёк! Трёк!» — раздаётся дружный выкрик матросов, когда они натягивают снасти или убирают паруса. И боцманы тоже тут как тут, в руках линьки — короткие верёвки с узлом на конце. Эти не зевают, чуть кто приотстал — хлестнут линьком вдоль спины, матрос и не охнет. Дело суровое, море шуток не любит.

«Не дотянешь — бьют и перетянешь — бьют», — так говорят про свою службу матросы.

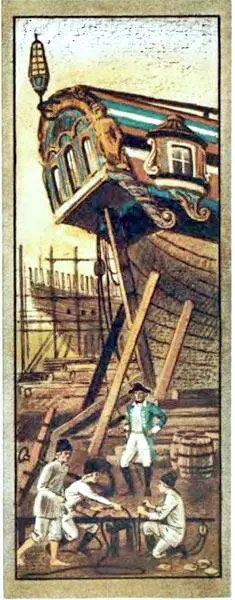

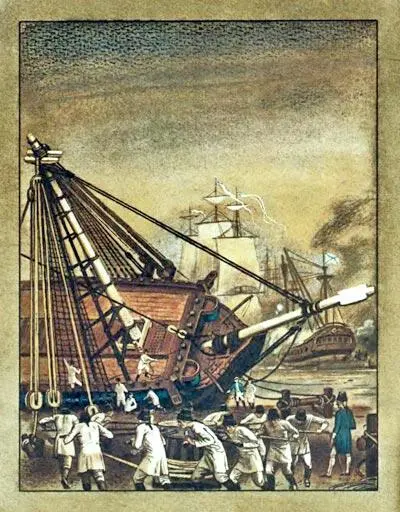

Построены были наши корабли на верфях Архангельска и Санкт-Петербурга. Для похода выбрали суда попрочнее, поновее, но всё же днища их были уже попорчены морскою водой.

А к тому же было известно, что в тёплых водах морские черви- древоточцы быстро изгрызают дерево. Как быть?

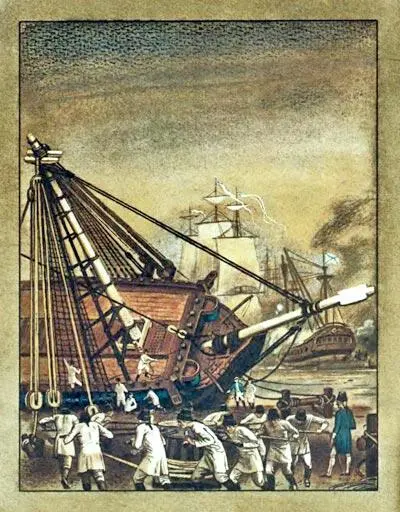

Решили подвергнуть суда килеванию. Сначала снимали на берег всё, что было на них. Потом на мелком месте, возле причала, при помощи мощных воротов, толстых канатов судно накреняли так, что становился виден киль — продольное ребро, идущее по самому низу корабля от носа к корме. Дело это, как ты понимаешь, трудное, требует расчёта и смекалки, но русские мастера с ним справились. Днища кораблей основательно почистили, покрыли просмолённым войлоком и обшили ещё одним слоем досок. Теперь корабли были готовы к дальнему походу.

Эскадра вышла из Кронштадта 18 июля 1769 года. Провожали нас с великими торжествами. Сама государыня императрица посетила эскадру. Под гром музыки, под залпы салюта корабли поднимали паруса и выходили в открытое море.

Впереди лежал далёкий, неведомый путь. Мало кто из нас прошёл прежде под парусами хотя бы его половину, и, скажу тебе прямо, мало кто надеялся возвратиться домой. Но Родина послала нас, и мы были готовы исполнить свой долг.

Вели корабли опытные мореходы флота российского. Одни из них — природные русские, как, к примеру, адмирал наш, Григорий Андреевич Спиридов. Другие — разных народов сыны, но в русской службе честно отличались, как капитан-командор, а впоследствии адмирал Грейг Самойла Карлович, знатный флотоводец, как товарищи мои по оружию капитан-лейтенант Дугдаль и лейтенант Мекензи. И других было немало, коих следовало бы помянуть добрым словом.

Читать дальше