Вот он, мостик, по которому проезжал адмирал, кювет, в котором прятался Игорь, дом, возле которого он выстрелил из ракетницы.

По дороге вели пленных фашистов. Навстречу шли машины с нашими солдатами. Девушка-регулировщица, лихо взмахивая красным флажком, пропускала тягачи с пушками.

Ещё не стёрли с домов надписи на немецком языке, ещё стояли на перекрёстках немецкие указатели, а уже солдаты в передниках клали кирпичи, восстанавливая разрушенные дома. Гитлеровцы не успели это сделать. Ведь известно, что после операции «Адмирал» они уже не могли опомниться: в этом районе фронта началось наше наступление и гитлеровцам было не до ремонта…

Игорь должен был уехать в город на катере, который уходил вечером. Перед этим он простился с Галей и её мамой. Ему было неловко, оттого что его всё время благодарили и он при этом не знал, куда девать глаза, что говорить, что делать.

На пристани Галочкина мама совала ему в руки пакетики, должно быть с гостинцами, а он разводил руками:

— Некуда класть, рассыплются, не надо.

— Надо? — упрямо твердила Галочка.

А её мама сказала:

— Не рассыплются. Вон сколько верёвок на катере. Можно перевязать.

— Нет? — твёрдо сказал Игорь. — Верёвок здесь нет. Верёвки бывают дома. А на корабле линь да трое…

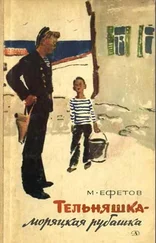

По трапу он взбежал последним — быстро и ловко, как настоящий моряк. А он и был уже моряком — знал корабль от киля до клотика, мечтал только о штормах, просторах океана и таком ветре, что облизнёшь губы, а на них соль.

Галочка и её мама долго махали ему вслед. Мать Галочки, сложив ладони рупором, кричала:

— Герой, отцу передай привет и спасибо моё огромное! Слышишь?!

— Слышу! — отвечал Игорь, а сам при этом думал: «Герой, герой»… Всё время меня теперь называют героем. Вот знала бы Галина мама моего батьку. Как он жил и воевал…»

Игорь любил отца и во всём — в малом и большом — старался ему подражать, быть таким, как Яков Петрович.

Ведь если Игоря называли «Якорь», то и за его отцом, когда он был мальчиком, укрепилось прозвище: «Яша — взяла наша».

Тревожная, бессонная ночь у родителей ожидающих сына из опасного рейса. Такая ночь была у Наталии Ивановны и Якова Петровича — ночь накануне возвращения в родной город «Черноморска».

Что с того, что в радиотелеграммах Игорь сообщал: «Раны зажили, здоров, всё прошло». Это были слова. А родителям хотелось увидеть сына, обнять его, убедиться, что он действительно вышел победителем из боя с пиратами и остался прежним Игорем — Игорем-якорем. Особенно беспокоилась Наталия Ивановна. Такова уж судьба матери.

Но в этот раз волнения матери были напрасны.

Пришёл «Черноморск», родители привезли сына домой, и, когда кончились все вопросы о тревожном рейсе, Игорь сказал:

— А я ведь не забыл о сундуке на солончаковой косе. Всё время об этом думал. Вот приеду — и на следующий же день туда. Что это за чашечки-ложечки в сундуке? Думал, гадал, вспоминал адмирала Кельтенборна, Галочку, Прокопыча, но так ни до чего додуматься и не смог. Не стал бы адмирал возиться с чайными сервизами…

— Не стал бы, — подтвердил Яков Петрович. — А ты о Прокопыче не подумал?

— О Прокопыче? Он ведь был бедняком, сторожем.

— Сторожем — это верно, а точнее можно сказать, что Прокопыч был верным псом своих хозяев.

— Что ты говоришь, папа?! — воскликнул Игорь.

А Наталия Ивановна сказала:

— Вот видишь, Яша, какой Игорь доверчивый.

— Почему Игорь? — возразил Яков Петрович. — Он-то, Игорь, старика не знал, только слышал по моим рассказам. А я, и Миша Зиньков, и все мои сверстники верили, что Прокопыч, как мы тогда говорили, за нас. Ведь мы всех людей делили тогда на две половины: «за нас» и «не за нас». А его-то твёрдо считали нашим. И не сомневались в этом ни капельки.

— А оказалось? — спросил Игорь.

— Оказалось вот что, — сказал Яков Петрович. — Стали глубже раскапывать ту воронку, где нашли этот ящик с посудой, и обнаружили там пакет из клеёнки, а в нём записку: «Кто найдёт, пущай отдаст наследникам Медвежатовых. А я всё…» Понял, Игорёк?

— Ничего я не понял.

— А всё оказалось проще простого. Когда Медвежатовы, хозяева соляных промыслов, бежали, Прокопыч остался стеречь их богатства, закопанные в разных углах соляной косы. Он скрывался в заброшенных соляных штольнях, а миражи, которые часто возникают в нагретом и недвижимом воздухе над промыслами, помогали ему охранять хозяйский клад. Ведь люди боялись бывать на промыслах, страшась привидения на облаках. А всё объяснялось совсем просто. Над промыслами часто бывал туман. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь туман, освещали фигуру Прокопыча, его тень падала на облака, и на них, как на далёком экране, появлялся огромный силуэт.

Читать дальше