Узнав о приезде депутаций, Николай Егорович был очень тронут. На торжественном обеде он не смог присутствовать и оставался в своей комнате, так как врачи запретили ему всякое новое волнение. С тех пор он уже не вставал, его здоровье все ухудшалось.

17 марта 1921 года в 5 часов утра он скончался.

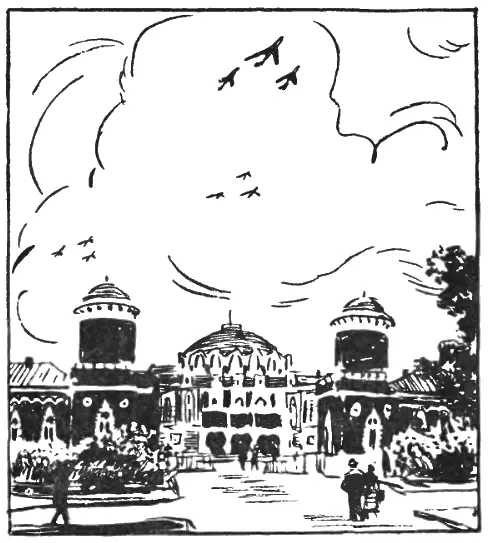

Весть о смерти Николая Егоровича облетела научные круги всего мира. Особенно тяжело она была воспринята в нашей стране. Сотни учеников пришли проститься с любимым учителем. Гроб с его телом был поставлен на фюзеляж самолета.

Вся Москва с печалью провожала прах великого ученого.

Когда гроб опускали в могилу, ученик и друг Николая Егоровича, С. А. Чаплыгин произнес взволнованную речь.

— Огромен был путь, совершенный Жуковским, — сказал он. — В своей светлой и могучей личности он объединял и высшие математические знания и инженерные науки. Он был лучшим соединением науки и техники, он был почти университетом. При своем ясном, удивительно прозрачном уме он умел иногда двумя-тремя словами, одним росчерком пера разрешить и внести такой свет в темные, казалось бы прямо безнадежные вопросы, что после его слова все становилось выпуклым и ясным.

…В чистом весеннем воздухе растаяли последние аккорды похоронного марша. Несметные толпы народа скорбно расходились с кладбища. Многим приходили на память те замечательные слова, которые Николай Егорович Жуковский произнес когда-то, в день своего сорокалетнего юбилея:

«Когда человек приближается к концу своего жизненного пути, он с грустью задает себе вопрос, суждено ли ему увидеть те манящие горизонты, которые расстилаются там, впереди. Утешением ему является то, что за ним идут молодые, сильные, что старость и юность сливаются в непрерывной работе для исследования истины».

Наша страна собственными силами создала авиационную промышленность — одну из сложнейших отраслей современной индустрии. В наследие от царизма Советской власти досталось несколько полукустарных заводов и самолеты устаревших конструкций.

Теперь же чудесные корабли, такие как «ТУ-114» и «ИЛ-62», совершающие регулярные беспосадочные полеты на расстояние более 10 тысяч километров, сверхзвуковые пассажирские лайнеры «ТУ-144», летающие со скоростью свыше 2000 километров в час, вертолеты и летательные аппараты самых различных типов и назначений уверенно бороздят небо всего земного шара. Создание в нашей стране первых в мире искусственных спутников Земли и космических кораблей опирается на выдающиеся достижения советской науки и техники. Все эти факты вызывают у нас чувство гордости за свою великую Родину и имеют не только научное, но и политическое значение.

Николаю Егоровичу Жуковскому принадлежит почетнейшее место в рядах покорителей воздушной стихии, подготовивших путь к завоеванию мировых пространств. Замечательный человек, гениальный ученый и талантливый педагог, он десятки лет своей жизни отдал изучению вопросов летания. Великий гражданин своей Родины, он сразу понял, что именно в Советской стране, при советском строе открываются необозримые перспективы величайшего расцвета науки и техники.

Он не ошибся.

Советское правительство энергично поддержало и осуществило предложение маститого ученого о создании Института инженеров Красного воздушного флота и Аэрогидродинамического института.

Научными теориями, формулами и теоремами Жуковского руководствуются конструкторы наших самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Не менее важную часть наследства Жуковского представляют собой те методы его работы, те особые его качества, которые создали ему заслуженную славу «инженера самого высокого ранга».

Поразительны смелость и прозорливость научной мысли Жуковского. В 1890 году, в обстановке отсталой техники царской России, Жуковский создает теорию летания и закладывает основы динамики полета — науки, изучающей взлет и посадку самолета, вираж, штопор и фигурные полеты.

Жуковский строит первые аэродинамические лаборатории в России и приступает к изучению аэродинамических свойств крыльев для летательных аппаратов различных типов. С какой яркостью проявляется много лет спустя огромное практическое значение этих «странных» по тому времени опытов Жуковского!

В 1883 году Жуковский разрабатывает проблему «Об ударе двух шаров, из которых один плавает в жидкости». Вопрос, казалось бы, абстрактный, не связанный с нуждами практики. Но этой теоретической работой Жуковский (задолго до появления гидросамолетов) положил начало изучению чисто практического вопроса об ударе гидросамолета о воду.

Читать дальше