ХРОНИКЁР

Роман

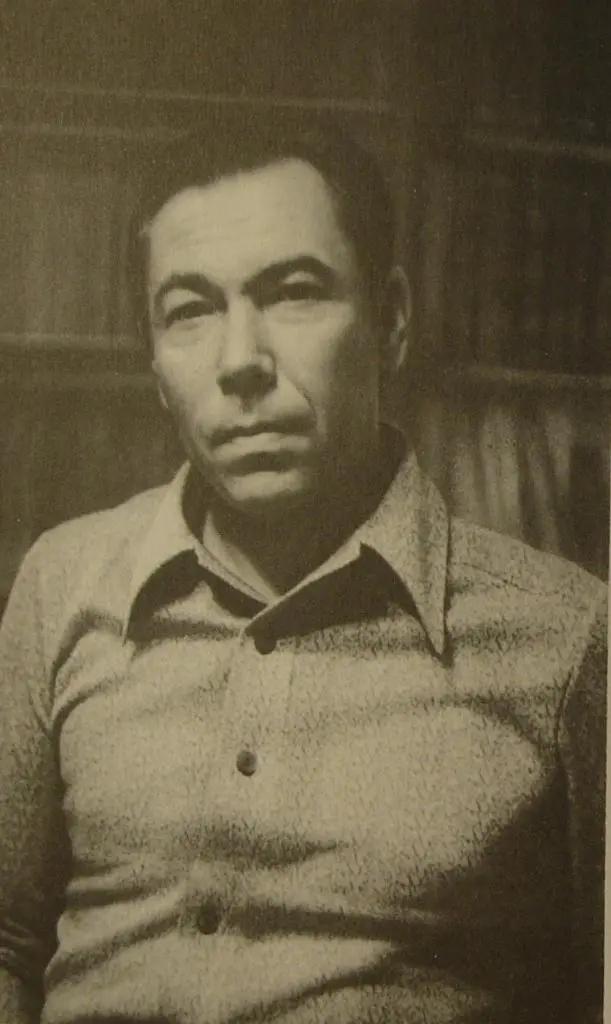

ГЕРМАН БАЛУЕВ

ББК 84. Р7 Б 20

Художник Виктор Коломейцев

ISBN 5—265—00292—8

© Издательство «Советский писатель»; 1988 г.

КОММЕНТАРИЙ ЧЕЛОВЕКА ПО ФАМИЛИИ РЫБИН

Уж как он там гробанулся, не знаю.

Позвонили из Москвы, и среди разговора: «Слышали? Алексей Бочуга погиб!» Я пустым стал внутри. Сам потом удивился. Не такой уж был он мне друг, чтобы вот так вслед за ним умирать!

Выяснил: был в командировке где-то в Сибири, грузовой вертолет, что-то случилось в полете, ну и... Но, сказать откровенно, этого следовало ожидать. Он кормился тем, что испытывал судьбу. Попасть на корабли за два часа до того, как под ударами тайфуна они станут тонуть, или в тоннель, над которым уже нависла селевая катастрофа, — его вел туда, я бы сказал, инстинкт.

Сейчас даже так думаю: ему это было необходимо и для себя. У него пропадало ощущение жизни, если он не стоял на краю. А это не так уж и здорово, если помнить, что этот человек — журналист и что ему доверено оценивать в какой-то мере других. С каким знаком он мог оценить, простите, меня, если обыкновенный, скромный, знающий свой шесток человек для него просто не существовал? И почему я должен мириться с этой оценкой?

Он в хронике себя изобразил никаким. Просто сдержанным и скромным, что не только противоречит истине, но, я бы сказал, кричит. И не то что он был нескромный, но при встрече с тобой на его лице было отражение такого внутреннего прищура, такой внутренней едкой насмешки, что ты чувствовал себя разоблаченным. Зачем это нужно? Мы же взрослые люди! Сами о себе все знаем.

Пребывание с ним в одном помещении вызывало во мне глухое внутреннее раздражение и ощущение колючего неудобства.

Поджарый, белобрысый, внешне он походил на прибалта. На его сухощавом, удлиненном, со складками вокруг рта лице было то выражение сдержанного сарказма, которое словно бы говорит: «Молчу о тебе, молчу! Но если напросишься — пара слов у меня наготове есть...»

Одевался он всегда в очень хорошие костюмы. Плюс безукоризненная рубашка и модный галстук. Но в той неуловимой небрежности, с которой он все это носил, чувствовалась насмешка над всеми и над самим собой.

Бочуга изобрел свой собственный жанр — хронику. Скупому информационному жанру он придал бешеный шекспировский драматизм. Я видел, как люди толпились у газетных щитов, когда печатались его хроники. Только, в отличие от Шекспира, он не создавал высокую литературу, он ее оскорблял. Мне так кажется, извините! Ведь общеизвестно: есть факт жизни и есть факт литературы. И только пройдя сквозь горнило твоего сознания, осмысленный, облагороженный, первый превращается в последний, становясь литературой. Бочуга валил на бумагу факт как он есть. Фиксируя поведение людей в чрезвычайных обстоятельствах, он словно бы говорил: «А вот вам, нате!» — и вываливал на страницу словно бы еще живую, корчащуюся, окровавленную жизнь. После каждой его хроники я чувствовал себя раздавленным и почему-то — униженным. Не мог несколько дней писать. Но его хронику уже на другой день заклеивали свежей газетой, а мои книги на библиотечных полках продолжали, между прочим, стоять. Это соображение возвращало мне твердость.

Я не виделся с Бочугой с послевоенных лет, с тех пор, как навсегда покинул Воскресенский затон и мы с тетей вернулись в послеблокадный Ленинград. И должен признаться, что потребности видеть его не испытывал. Но на одной из конференций неожиданно мы столкнулись. Он меня не узнал. Испытывая какое-то неприятное, оскорбляющее меня волнение, я назвал себя. Он ухмыльнулся и протянул руку: «Здорово, Рыба!» Я пожалел, что возобновил знакомство. Ни образование, ни время не облагородили и не смягчили его.

Будучи в Москве, я счел возможным попросить его гостеприимства. Он жил очень удобно, в самом центре, на Арбате, в двух шагах от проспекта Калинина, в доме, построенном для героев гражданской войны. Не знаю, какое отношение к героям гражданской войны имел Алексей Владимирович Бочуга, но квартира у него была завидная. Две комнаты, соединенные какой-то умиляющей, под старину, аркой, прочная, тяжеловатая мебель: темные книжные вместительные шкафы, широкие удобные диваны; навощенный паркет, бой старинных часов, тишина. Я зачастил к нему из Ленинграда. Нельзя сказать, что он был радушный хозяин. Откроет дверь, узнает, — «Жратва в холодильнике!» — и, кивнув в сторону кухни, предоставив самому тебе разбираться, сосредоточенный, уходит под арку, к своему столу. В нем не было внутренней деликатности. Особенно возмущала меня его манера внезапно и спокойно вставать и уходить, если собеседник переставал его интересовать.

Читать дальше