Мишкины неровные буквы доезжают до края листка, и строчки загибаются вниз. Мишке, как всегда, не хватает простора.

«Я узнал про инженера Самойлова, расскажу потом. И ещё одну вещь — потом. А здесь — про трамвай, пусть у нас история московского транспорта идёт по порядку. Трамвай. В самом конце девятнадцатого века пошёл, прогремел по городу первый трамвай. Это было чудо — конка без лошадей. Вагон на месте, рельсы на месте, а лошадок нет. Все удивлялись и не верили своим глазам. За пять лет трамвайная линия протянулась всего на пять километров. А скорость у трамвая была как у извозчика: шесть километров в час. Почему? Потому что улицы были кривые и узкие, не разгонишься».

Нарисован трамвай, он изгибается, как гусеница, на узкой улочке, застроенной домами. И написано: «Рисовал Борис».

А это кто написал уверенной рукой?

«Первый автобус появился в Москве в тысяча девятьсот двадцать четвёртом году. Теперь, в тридцать четвёртом, их уже сто восемьдесят».

Учительский почерк Антонины Васильевны:

«Саша Пучков молодец».

Что же, в самом деле, старался человек не меньше других, что-то прочитал, что-то узнал и написал.

И опять Мишкины строчки-закорючки:

«Из старого путеводителя: «Пути сообщения в Москве, как и во всех русских городах, отличаются большим неудобством: дурные мостовые и плохие экипажи. Возят московские извозчики за небольшую плату, но сначала запрашивают невероятные цены, а потому с ними необходимо торговаться».

Дальше Мишка приписал уже от себя:

«Интересно. А если я не умею торговаться? Или не люблю?»

«Ходи пешком», — ехидно советует Пучков.

Круглые весёлые буквы. Это Катя:

«Почему в трамваях так тесно? Потому что у нас каждый трамвайный вагон перевозит семьсот тысяч пассажиров в год. В Берлине в три раза меньше. В Вене — ещё меньше — сто восемьдесят тысяч».

Леденчик не вытерпел:

«Когда же про метро? Конки, сидейки, скамейки».

Антонина Васильевна:

«Спокойно, Лёня. Это — история. Не было бы сидейки, не было бы и конки, и трамвая, и подземного трамвая — метро».

А это опять неторопливо и спокойно рассказывает Катя:

«Первая шахта метро была заложена в тридцать первом году, в день четырнадцатой годовщины Октября. Это было в Сокольниках. Небольшая группа людей торжественно открыла первую шахту первого метро. Здесь начинался опытный участок подземной дороги. Работали несколько человек лопатами и мотыгами. Я прочитала об этом в газете «Проходчик». Газету мне подарил Мишка».

Пишет учительница:

«Значит, с той шахты и началось метро? Вопрос ко всем вам: с чего началось метро?»

«Я знаю», — пишет торопливая рука Леденчика, и чернила разбрызгиваются по странице.

«Знаешь — не хвались, а напиши», — отвечает Танин почерк.

И сбоку корявые буквы:

«Мишка — дурак».

«Не ссорьтесь и не ругайтесь!» — написала учительница.

Разговор в красном уголке

После уроков Мишка спрашивает:

— Антонина Васильевна, можно, я на выходной возьму летопись к себе домой? Я хочу написать про инженера Самойлова.

— Возьми, конечно.

Бегут по тетрадке буквы, загибаются строчки вниз. Мишке не хватает простора.

Мишка с Борисом пришли к инженеру Самойлову прямо на шахту.

Они сидят в красном уголке, длинный стол накрыт кумачом. Напротив Мишки и Бориса небольшой человек с худым лицом, светлые глаза смотрят на мальчишек весело. Может быть, ему смешно, что его расспрашивают, как будто он какая-нибудь знаменитость.

А может быть, у инженера Самойлова весёлый нрав, потому и глаза смеются.

Он барабанит пальцами по столу, но бесшумно, потому что на столе постелен кумач — красная материя, как во всех красных уголках.

— Что же вам рассказать? Как я пришёл на метро? Я — горный инженер.

— Горный? — спрашивает Мишка. — Значит, на горах работали?

— Как раз наоборот. Чаще всего под землёй.

— Почему? — удивляются Мишка и Борис.

— Потому что горный инженер — это специалист по разработке земных недр, земной глубины. Разные бывают работы: добыча полезных ископаемых, строительство тоннелей. Я добывал золото.

— Настоящее золото? Как у Джека Лондона?

— Настоящее. Только у Джека Лондона они каждый для себя искали золото. А у нас — промышленная добыча, план.

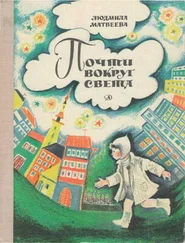

Инженер рассказывает, и перед Мишкиными глазами встаёт картина.

Север. Метёт пурга. Домики низкие, чтобы лавиной не снесло, их врезают в землю. Геологи сказали: «Здесь есть золото». А бригада Самойлова ищет, ищет, а найти не может. В одном месте долбят мёрзлую землю, в другом, в третьем — пусто. Не даётся в руки, как будто бегает от людей.

Читать дальше