Опять возмущенно заворочался в кровати, заскрипел пружинами наш шашлычник, и укушенные, посудачив шепотком, вернее, послушав ещё баюнка-охотника, потихоньку, под нудное, что капель из худого рукомойника, бурчание шашлычника наконец угомонились.

* * *

Снился мне цирк… Медведь в русской расшитой по вороту рубахе, зажав в лапах бутылку, хлещет сивуху прямо из горла, потом берёт гармонь и, отчаянно развалив мехи, наяривает «ко-маринского». Публика ржет, уливается, а лица — бледные пятна с черными провалами ртов. Подле медведя в ночном до пят плаще с красным подкладом, в черной ермолке суетится дрессировщик — на обличку не то врач Ребенок, не то наш шашлычник, чернявый и курчавый, носатый мужичок, не то злодей Свердлов либо Троцкий. Мельтешит дрессировщик перед медведем, то сахарком побалует, то бичом ожгёт; и вот вроде все терпение у медведя вышло, заревел тот обиженно, бросил гармонь, лягнул ногой бутылку и пошел восвояси. Но чернявый, визжа не по-русски, выхватил кривую секиру и оттяпал медведю лапу…

И вот уже ночная деревенька подле леса; стылый месяц, синеватый снег и длинные, чёрные тени от заплотов и ветхих изб; свет погашен, окна темны, — будто избам выжгли глаза. А на отшибе у самого леса красуется избушка на толстых курьих лапах, и там возле горящего камина сидит в затейливом кресле всё тот же чернявый; сутулится, глухо укутавшись плащом, и читает книгу, разложив её на коленях, — книга в чёрном переплете, а в книге сплошные закорючки, звёздочки. Топится камин, кровавые отблески огня плещутся по замшелым стенам, паутинным углам; на жарких углях бурчит варево в котле, и баба, похожая на ведьму, то помешивает поварёшкой в котле, то прядёт шерсть, поплёвывая на пальцы и таинственно бормоча себе под нос. А по деревне, по синеватому снегу, мимо чернеющих изб ковыляет медведь, тяжело опираясь на деревянную клюку и подволакивая липовый протез. На нём всё та же русская, расшитая по вороту рубаха. Бредёт медведь-инвалид по спящей, будто вымершей деревне и хриплым, отчаянным, грозным голосом причитает:

Скрип-скрип-скрип липова нога,

Тук-тук-тук деревинна клюка.

А земля-то спит, а вода-то спит,

Одна баба не спит,

На моей шкуре сидит,

Мою шерсть прядет,

Моё мясо ест…

И правит медведь прямо к избушке на курьих лапах…

В сказке медведь задрал мужика с бабой, и, может, так же случилось бы в моем сне, но я неожиданно проснулся на краю ночи и увидел взлохмаченный силуэт возле открытого окна, печально и одиноко чернеющий на фоне жёлто-белой, отечной луны. Мне трудно было разобрать в мутном, реющем свете лицо Карнака, хотя и приблазнилось, что тот плачет, — такая знобящая мою душу печаль была во всей его обмягшей, присутуленной спине, в опавшей на грудь голове. Потом, даже оторопев от такого дива, я увидел, как он трижды бережно перекрестился, после чего мне отчётливо услышалось:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного… — повторив трижды Боговы слова, ещё что-то шептал взахлеб, но уже нельзя было понять слитый в шелест, быстрый говор.

* * *

Первым из палаты увезли нашего бедного шашлычника, и, когда до нас долетела горькая весть, мы искренно переживали, напрочь забыв о былой неприязни, и даже исподтишка, молча помянули его: Царствие ему Небесное, прости, Господи, его прегрешения вольныя и невольныя…. А в тот день, когда меня выписывали, Карнака, мокрого от пота, впадающего в беспамятство, перевели в отдельную палату, — помирать, как мы прикинули про себя. На прощание он без всяких пояснений сунул мне тоненькую, размером в мужичью ладонь, книжечку стихов, и каково же было наше изумление, когда мы прочли на обложке его фамилию, — Ефим Карнаков, когда увидели на карточке его скуластое, хитроглазое, не то брацковатое [131] Брацковатое — от слова «братские», то есть буряты.

, не то тунгусоватое лицо. Книжку листали, читали по кругу даже те, кто шарахается от поэтических сборников, как от чумы; читали вслух и про себя; и веяло от стихов смолистым сосновым духом, гудели в поднебесье кедровые вершины, пели на синеватом рассвете Божьи птахи, лаяли на хребтах могучие гураны [132] Гураны — дикие козлы.

, и стелился по-над чушачьим багулом, над мхами и кошкарой сизоватый дымок костра, и тоненько сипела, кружила хвоинки закипающая вода в котелке.

В городе шумном осень

Жар-птицей по скверам скачет;

Никто обо мне не спросит,

Не вспомнит и не заплачет.

А здесь, над прозрачной Русью,

В снега, где живу теперь я,

Весь день голубые гуси

На счастье роняют перья.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

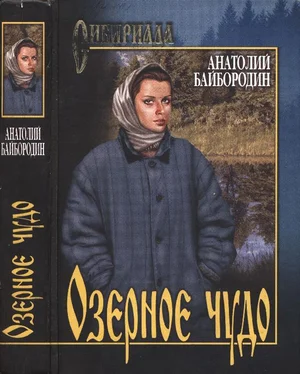

Купить книгу

![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)