В глубокой печали проходил тогда Никос вдоль полуразрушенной каменной ограды, вдыхая запахи буйно разросшихся базилик, подсолнухов, мальв. И вспоминал тот крохотный, в десяток лоз всего, виноградник, где работала мать, в то время как Никос с Еленкой, взявшись за руки, бегали вдоль ограды и болтали о том, что им купит, вернувшись из Америки, отец…

*

Минут через пятнадцать Ставрос пришел за котелком. Увидав воду и лепешку нетронутыми, он рассвирепел.

— Голодовку объявить решили, господин резидент? Поздновато спохватились.

Никос поднял голову, посмотрел на него внимательно, потом перевернул страничку блокнота и, помолчав, сказал:

— Лепешку можно оставить. Лепешку я съем попозже.

— Да уж откушайте, пожалуйста, — язвительно проговорил Ставрос и выплеснул воду в угол камеры. — Не побрезгуйте тюремным хлебом-солью.

— Что-то вы сегодня не в духе, — заметил Никос, вновь принимаясь писать. — Или служба разонравилась?

— Нет, отчего же. Мне здесь нравится. Тихо, как в больнице. Только успеешь к человеку привыкнуть — глядь, он уже и выздоровел. Мы, конечно, не герои-освободители, должностей не домогаемся, вот и живем себе потихоньку.

— Я бы попросил позвать старшего надзирателя.

— Подождете, господин резидент, — буркнул Ставрос и пошел к дверям. — До вечернего обхода недолго осталось.

— Послушайте, я ведь не шучу, — холодно сказал Никос. — Немедленно позовите господина Мелидиса.

— Господин Мелидис у нас больше не служит, — со злорадством ответил Ставрос. — А если вам нужен господин Загурас, то он будет к обходу.

Когда Ставрос ушел, Никос отложил в сторону ручку и задумался. Значит, дядю Костаса убрали: оказался чересчур несговорчивым. А вместо него — кто бы мог подумать? — Мицос. Что ж, лучшего выбора они сделать не могли. Этот постарается, чтобы оправдать высокое доверие.

Отсюда только один вывод: Белояннис Николаос, вам пора подводить черту. В то время, как вы сидели у себя в камере и читали прощальные письма, кто-то не покладая рук трудился ради того, чтобы эти письма действительно оказались прощальными. Можно, конечно, вызвать начальника тюрьмы и окончательно убедиться, но стоит ли проявлять излишнюю суетливость?

*

Шутя Никос говорил однажды, что, не дрогнув, согласился бы на бессмертие. Одной лишь работы над монографией «Экономическое развитие Греции», задуманной еще на студенческой скамье, хватило бы на добрый десяток лет. В набросках лежала книга «Корни новогреческой литературы», мучившая его все партизанские годы, она была готова настолько, что стоило только увидеть лист чистой бумаги — и целые главы, как на параде, начинали маршировать в голове. Он мог бы стать кабинетным ученым, но жизнь распорядилась им по-другому, точнее — он сам по-другому распорядился собой.

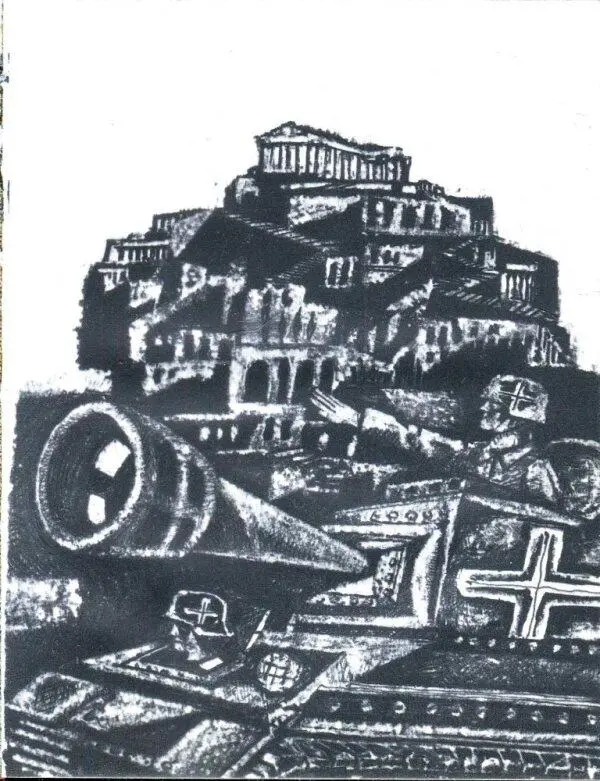

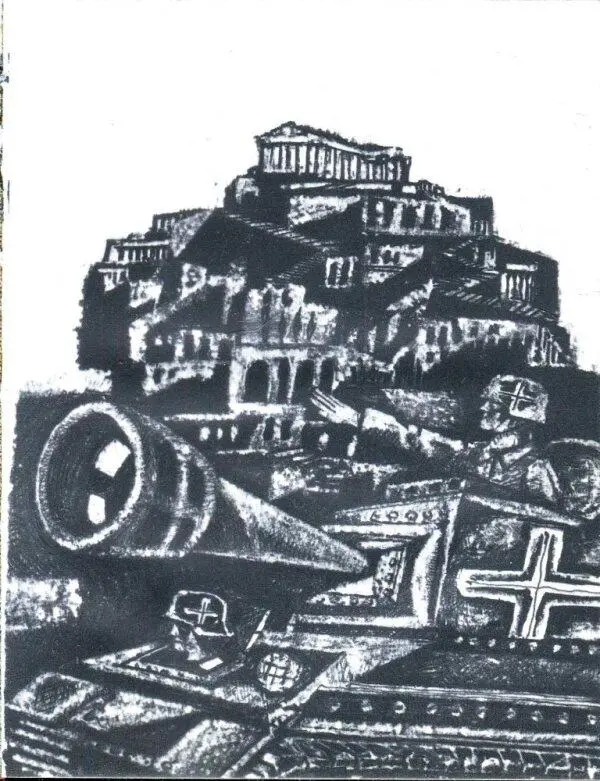

Родился в 1915-м. В 1932-м окончил гимназию, поступил на юридический факультет в Афинский университет. В 1934-м — исключен из университета. Работает секретарем партийной организации Амальяды. В 1936-м — арест, ссылка, призыв в армию, новый арест, тюрьма. По возвращении — работа в партийном комитете области Илиас. В 1938-м — арест, за которым следуют пять лет тюрем и концлагерей. В конце 1943-го — побег из «Сотириа», уход в партизаны. Два года в ЭЛАС, после освобождения — два года работы в обкоме КПГ Пелопоннеса и снова уход в партизаны. 1947–1949 годы — гражданская война, затем несколько месяцев эмиграции, в апреле 1950-го — возвращение в Грецию, в декабре — арест, асфалия, два смертных приговора, и вот в марте 1952 года — камера № 2. Человеку тридцать семь лет. Из них семнадцать отводится на детство и юность, когда Никоса Белоянниса в его теперешнем качестве фактически еще нет. Значит, Никос Белояннис живет на земле двадцать лет. Из них — семь лет тюрем, два года Сопротивления, три года гражданской войны, год подполья и почти полностью заполненный арестами, тюрьмами и ссылками 1936 год. Итого — четырнадцать лет из двадцати. На что же ушли оставшиеся шесть? Все шесть — на партийную работу в провинции, на подготовку и организацию забастовок, митингов, конференций, демонстраций, на будни борьбы.

Нет, Никос не жалел о своем упорстве: жить по-другому он все равно не умел, и даже пытаться не стоило. Жалел он лишь об одном: что слишком мало успел сделать. Даже в те шесть лет, которые дала ему судьба, слишком многое было упущено. Упущена была (что там скрывать) такая близкая победа в 1944 году. Упущены были полтора послевоенных года, когда монархо-фашисты получили возможность почти безнаказанно истреблять коммунистов по всей стране. И то, что Никос одним из первых ступил тогда на партизанские тропы, не было для него оправданием. Ошибки партии он воспринимал и переживал глубоко лично, как собственные ошибки. Это он спасовал перед англичанами, позволил им диктовать условия, согласился на подчинение им ЭЛАС, поддался на вооруженную провокацию в Афинах, а потом пошел и на разоружение и на роспуск ЭЛАС. И то, что он не был в Афинах в декабре 1944 года, не заключал Ливанского, Казертского и Варкизского соглашений, не входил тогда в ЦК, — все это не имело сейчас для Никоса существенного значения. Он был в ответе за это перед собой, перед каждым товарищем по партии, перед всем «народом кукуэ» (так называют себя греческие коммунисты), перед каждым греком.

Читать дальше