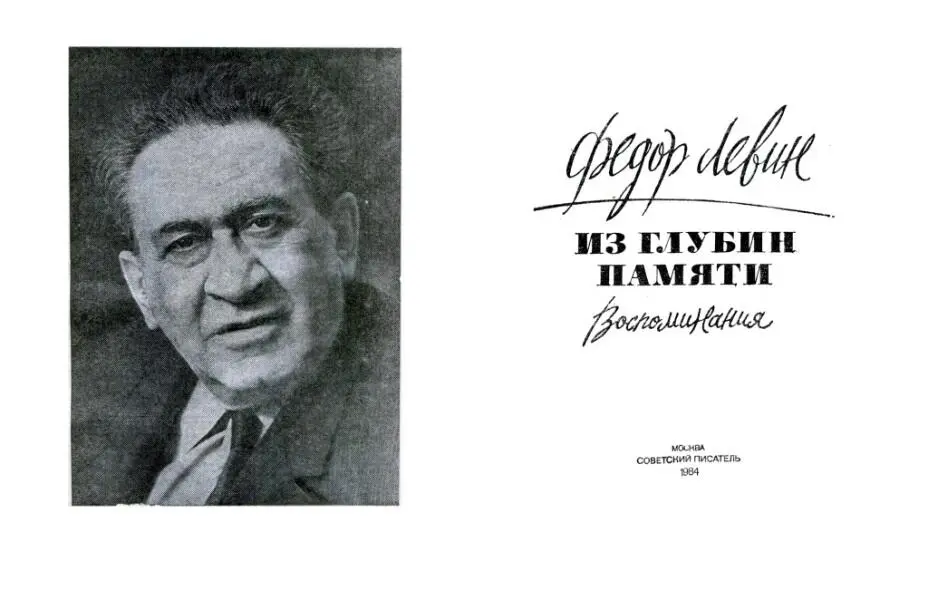

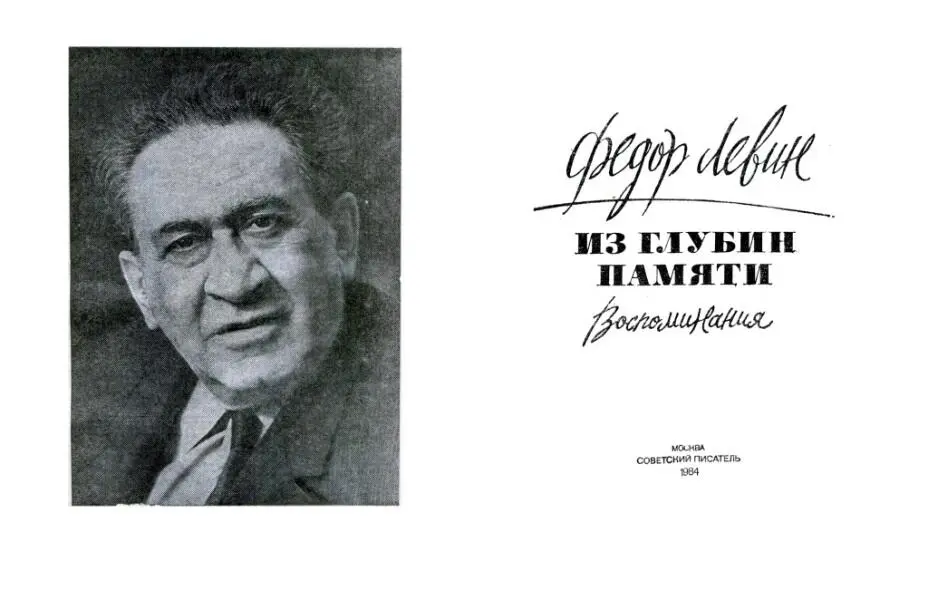

Федор Левин

ИЗ ГЛУБИН ПАМЯТИ

Воспоминания

I.

Впечатления и портреты

В декабре 1920 года я приехал в Москву на Восьмой съезд Советов РСФСР. Мне было девятнадцать лет. Все случилось неожиданно и ошеломительно.

В декабре 1920 года я приехал в Москву на Восьмой съезд Советов РСФСР. Мне было девятнадцать лет. Все случилось неожиданно и ошеломительно.

Я был в то время помощником командира полка по политической части. Наш 30-й полк 2-й запасной стрелковой бригады 2-й Особой армии Республики стоял в Воронеже.

Гражданская война шла к концу. Некоторые армии становились «трудармиями». Назрел переход от военной эпохи к хозяйственной.

Меня избрали от полка на армейскую конференцию, вручили красный делегатский билет.

Не знаю, как это вышло, но я осмелел и попросил слова. Совершенно не помню, что я говорил, но речь моя имела успех, и, когда стали выдвигать кандидатов в делегаты съезда, кто-то из зала выкликнул мою фамилию в дополнение к предложенному списку.

И меня избрали делегатом от нашей армии, правда, с совещательным голосом.

До Москвы ехали чуть не двое суток. На станциях наш поезд осаждали сотни людей. Как будто вся страна поднялась и двинулась в дорогу.

Трижды в день мы получали порцию хлеба и полбанки мясных консервов, разогреваемых на нашем докрасна раскаленном чугунном божестве, от которого исходил томительный жар.

Москвы я совсем не знал, но среди моих сотоварищей были коренные москвичи. Следуя за ними, я с Каланчевской какими-то переулками вышел на Садовое кольцо. Трамваи не ходили, город лежал в сугробах. Пешком добрались мы до Третьего Дома Советов, — кажется, в этом здании помещалась прежде духовная семинария.

Оттуда каждый день я ходил на утренние и вечерние заседания съезда в Большой театр.

Еще и года не прошло, как я стал коммунистом.

С особым чувством новопосвященного шел я на заседание коммунистической фракции съезда накануне его открытия, 21 декабря, в Колонный зал Дома союзов.

Я пришел пораньше и сидел в партере. Постепенно заполнялся громадный зал. Позолота кресел, обитых красным бархатом, хрустальные люстры — все мерцало и блестело в неярком полусвете. Заседание началось, избранный президиум занял свои места за длинным столом на сцене. Я смотрел во все глаза. И вдруг где-то сзади, сбоку, вокруг меня возникли и покатились, нарастая, аплодисменты.

— Ленин! Ленин!

Где Ленин? Я не видел. Мой сосед показал мне:

— Вот же он!

Владимир Ильич вошел незаметно, слегка пригнувшись, чтобы не обращать на себя внимания. Однако его ждали, его заметили. Аплодисменты перешли в бурю оваций. Уже не пытаясь укрыться за спинами товарищей, но не глядя в зал, как будто овации и не относились к нему, Ленин быстро прошел между стульями задних рядов к столу президиума и сейчас же стал деловито о чем-то говорить с соседями, показывая какие-то бумаги. Но овация продолжалась, не замечать ее было уже невозможно, и Ленин обернулся лицом к залу, покачал головой, показал на часы. Мол, время идет. Аплодисменты начали стихать, и вот уже все смолкло. Ленину предоставили слово, и вновь грянула овация, а он уже вышел на трибуну, раскладывал свои листки, нагнув голову, так что я видел только его громадный лоб. И опять он глянул в зал и показал на часы, и все стихло, и Ленин начал свою речь.

В эти девять-десять дней конца декабря я слышал Ленина несколько раз: на заседаниях коммунистической фракции съезда, доклад о внешней и внутренней политике в первый день съезда и потом заключительное слово, и снова речи на заседаниях фракции, и речь 30 декабря «О профессиональных союзах, о текущем моменте и об ошибках т. Троцкого». Пересказывать содержание этих выступлений ни к чему, они вошли в Полное собрание сочинений Ленина и всем доступны. Постараюсь передать мое впечатление от самого Владимира Ильича и его речей.

Кое-что явилось для меня неожиданным. Рыжеватость волос, окружавших его большую лысину, — я почему-то думал, что Ленин русый, — картавость — я не знал, что Владимир Ильич грассирует, так что «р» звучит почти как «г».

Не знал я, что он небольшого роста, — на портретах рост ведь не виден. Я внимательно рассматривал, изучал внешность Ленина, его одежду. Он был в костюме с жилетом, в галстуке горошком, который известен по тогдашним фотографиям, в черных ботинках.

Читать дальше

В декабре 1920 года я приехал в Москву на Восьмой съезд Советов РСФСР. Мне было девятнадцать лет. Все случилось неожиданно и ошеломительно.

В декабре 1920 года я приехал в Москву на Восьмой съезд Советов РСФСР. Мне было девятнадцать лет. Все случилось неожиданно и ошеломительно.