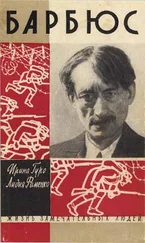

Анри Барбюс - Ясность

Здесь есть возможность читать онлайн «Анри Барбюс - Ясность» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Ясность

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Ясность: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ясность»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Ясность — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ясность», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Я сплю, затем мне дают пить.

Длинный день проходит в длинном коридоре. Вечером зажигают свет, ночью гасят. Ряды ламп, и кровати, и окна, и все исчезает. Остается лишь одна лампа посредине, направо от меня. Спокойный призрак вещей предписывает спокойствие.

Но глаза мои раскрыты, и я все больше и больше просыпаюсь. Во мраке я овладеваю сознанием.

Вокруг меня тела, неподвижно лежавшие на кроватях, начинают шевелиться. Этот длинный зал необъятен; ему нет конца. Спеленатые кровати кашляют и содрогаются. Кашляют на все тона и на все голоса. Это выкрики, хриплые или сухие, спирающие дыхание, надрывные, с мокротой, протяжные. Люди, в припадках кашля изрыгающие чудовищные слова, не знают друг друга. Я вижу их одиночество, как вижу их самих. Между кроватями нет ничего, ничего.

Вдруг я вижу, в полумраке, маячит шарообразная масса: лицо как луна; вытянутые руки нащупывают железо кроватей, ищут дорогу; вздутый живот выпячен и, словно кринолин, подымает рубашку, треснувшую по швам. Несут это существо короткие ножки, неестественно тонкие, перевязанные у колен веревкой и цвета веревки. Оно подходит к соседней кровати, от которой меня отделяет только проход. На другой кровати, как заводная игрушка, мерно покачивается тень. Это негр, голова у него большая, как ярмарочная мишень, и тонкая-тонкая шея.

Сиплый концерт легких и глоток нарастает и ширится. Он исходит от тех, кто подымает руки игрушечных паяцев из коробок-кроватей. Остальные по-прежнему погребены под серыми одеялами. Время от времени зал, пошатываясь, пересекают призраки, в проходе между кроватями они нагибаются, и слышен стук железного ведра. В глубине зала, в черной сумятице этих слепцов, глядящих в пустоту, этих кашляющих немых, можно различить только сиделку - по белизне халата. Она переходит от одной тени к другой, склоняется над недвижимыми. Это весталка, которая по мере своих сил не дает им угаснуть.

Я поворачиваю голову на подушке. В кровати, придвинутой к моей кровати, при свете единственной бодрствующей лампы я вижу сутулого карлика в толстой фуфайке цвета горчичника. Иногда он с трудом приподымается, вскидывает остроконечную голову, дергается в, сталкивая зажатые в одеревеневших руках плевательницу и чашку с отваром, кашляет, как лев. Я лежу так близко от него, что чувствую на своем лице этот ураган плоти и запах скрытой раны.

* * *

Я спал. Я вижу яснее, чем накануне. Передо мною нет больше пелены. Глаза мои притягивает каждый движущийся предмет. Острый ароматический запах доносится до меня; я ищу его источник. Напротив меня, в ярком солнечном свете, на краю кровати сидит сестра, она растирает каким-то снадобьем узловатые руки - огромные лапы, черные, как земля полей битв, в которую они так долго врастали, что почти заплесневели. Пахучая жидкость превращается в слой пенистой ваксы.

Чернота этих рук меня пугает. С усилием собравшись с мыслями, я сказал громко:

- Почему ему не вымоют руки?

Сосед справа - гном в горчичной фуфайке, - казалось, услышал меня: он покачал головой.

Я отвожу взгляд в сторону и часами, широко раскрыв глаза, упорно, пристально рассматриваю разбухшего от водянки человека, которого я смутно видел ночью, когда он маячил, как воздушный шар. Ночью он был белесым. Днем он желтый. У него большие глаза навыкате, налитые желтизной. Он урчит, бурлит, как подпочвенные воды, вздохи перемежает словами, обрывками слов. Приступы кашля окрашивают его лицо охрой. Он кашляет, хрипит, захлебывается и выхаркивает волокна яичного белка и желтка. Плевательница его всегда полна. Видно, что сердце, к которому он прикладывает иссохшую и пропитанную серой руку, бьется слишком сильно и давит на его разрыхленные легкие и на распирающую его опухоль. Он живет навязчивой мыслью опорожнить свой неисчерпаемый живот. Он ежеминутно заглядывает в банку с мочой, и лицо его возникает передо мною в желтом отсвете. Целый день созерцал я пытку и кару этого тела. Кепи и куртка его, совсем уже на него непохожие, висят на гвозде.

Лежа в постели, захлебываясь и задыхаясь, он показывает мне на негра, который раскачивается, как заведенный:

- Он хотел убить себя, от тоски по дому.

Доктор мне сказал: "Все идет на лад". Я собирался его расспросить, но не мог улучить минуты.

Под вечер сосед в фуфайке, по-прежнему покачивая головой, отвечает на мой утренний вопрос:

- Ему не отмоешь грязь, она въелась.

Немного позже, в тот же день, я почувствовал беспокойство. Я поднял руку, одетую в белое полотно. Я с трудом узнал свою исхудалую руку незнакомый силуэт! Но я узнал ее по бляхе на запястье, удостоверяющей личность. Она сопутствовала мне до глубины бездны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Ясность»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ясность» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Ясность» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.